怎样的城市更新才是真正的自主更新?

城市更新要想实现真正的可持续,未来的更新项目应当尽可能靠近自主更新的一极直至完全的自主更新。那么怎样的才是真正的自主更新?

1 自主更新的定义

这阵子“成都万人小区‘推倒重建’,不旧改,不拆迁”的案例受到关注,很多人评价这是“老旧小区自主更新的重要转变”。但剖析这个案例,仍逃不过“增容定律”。现在不少城市更新都“冠以自主更新之名,行增容或补贴之实”。如果对自主更新的定义不进行明晰,城市更新很难真正向自主更新转变。

什么才是真正的自主更新?现在大多数人认为的自主更新是行动主体自主(例如业主发起、业主主导等),但实际更重要的是财务主体的自主——没有显性或隐性转移损害其他人财富的城市更新,才是自主更新。

按照财务自主的定义,可以把城市更新分成两级,“公共更新”和“自主更新”。“公共更新”,指的是城市政府及所有主体共同为这个城市更新模式出资,意味着这个更新模式是依靠转移或损害他人财富的“公共出资”。“自主更新”,则是产权人出资,是不损害也不转移他人财富的“私人出资”的更新模式。在这两级之间是一个连续的过程,可以代表自主更新的纯粹程度(图1)。

图1 城市更新的维度

资料来源:作者自绘

2 公共更新与出资路径

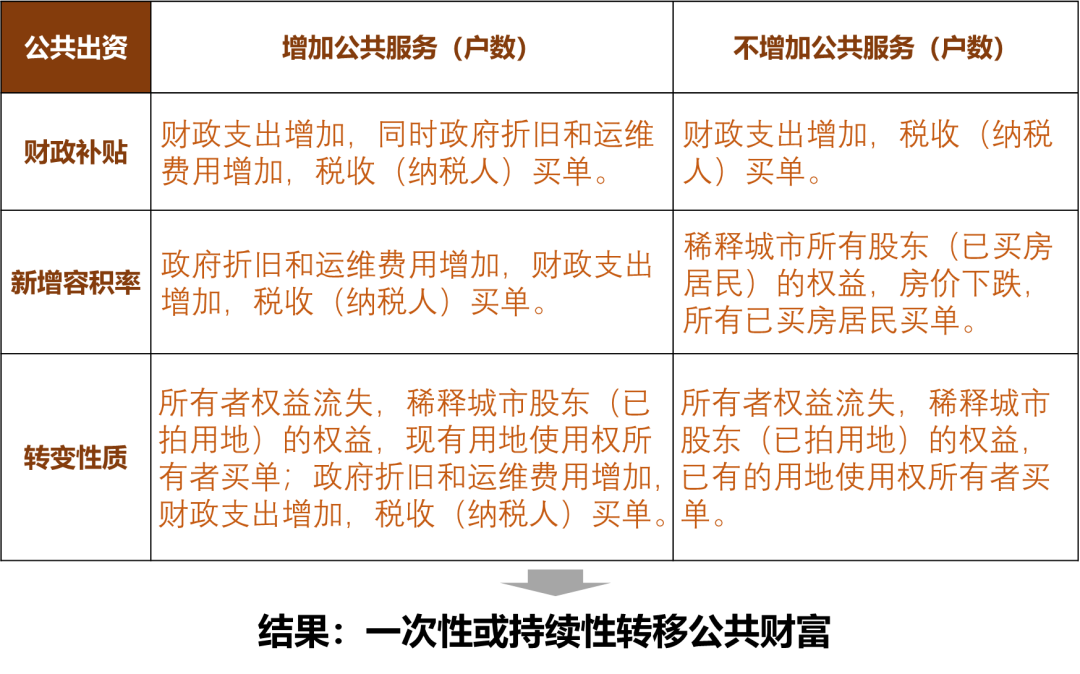

只要涉及到公共出资的,都不是严格意义上的自主更新,常见的“公共更新”有以下几种出资的路径。

2.1 财政补贴

由政府出钱补贴的城市更新,是最显性也最直接的财富转移。这种模式容易理解,是否新增公共服务决定政府是一次性补贴还是持续性补贴。若更新后没有新增公共服务,相当于政府一次性补贴城市更新的费用;若更新之后,户数增加[1],公共服务增加,政府除了需要支付更新费用之外还需持续性补贴日后新增公共服务带来日常的折旧和运维费用。但无论是否新增公共服务,所有的费用都是政府财政买单,财政收入主要来源税收,意味着所有纳税主体为城市更新买单,转移的是所有纳税主体的“钱”。

资金来源于财政补贴(地方或中央)的更新改造项目都属于公共出资,例如现在许多由财政出资的老旧小区环境综合整治等更新项目。

2.2 增加容积率

增加容积率[2]进行财务平衡,这是一种隐性的财富转移,大部分城市更新中最为常用。容积率不是免费的,本质是城市政府的“股份”。政府视作一个企业,容积率就是政府创造出的所有者权益,卖地(卖容积率)就是出让政府所有者权益获取融资(股权融资)。就像股票代表企业的所有者权益一样,城市政府的所有者权益与其提供的公共服务是严格对应的——政府提供的公共服务数量和水平,决定了它能以什么样的价格出让多少容积率[3]。

同理,增加容积率后是否增加公共服务,对应的也是一次性和持续性的“出钱”方式:① 增容但没有新增公共服务,就像企业增发股票会稀释股东的权益,城市增容会稀释现有“股东”(已经买房的居民[4])的权益,房价就会下跌,意味着所有已经买房者为新增容积率一次性买单,损害的是所有城市股东的“钱”;② 增容同时增加公共服务,新增公共服务会给政府带来额外的折旧和运维费用,如果没有新增税收,那么财政买单,转移的是所有纳税主体的“钱”。

大部分城中村、老旧小区大拆大建增容式改造都是公共出资,容积率越高,向更新项目转移的公共财富就越多。例如“深圳大冲村”旧改、厦门湖滨社区成片改造等。大冲村改造前建筑面积为102.9万㎡,改造后为280万㎡[5];湖滨社区改造前住宅建筑面积32.43万㎡,非住宅建筑面积3万㎡,改造后住宅建筑面积65万㎡,非住宅建筑面积9.39万㎡[6]。这两个案例都是引入开发商,给予村民或居民(原产权人)赔偿进行产权重置,通过政府给高容积率进行项目财务平衡,典型的公共出资的公共更新。

2.3 转变性质

通过更新后转变用地性质,这也是一种隐性的财富转移,因为比较特殊常被忽视。它对他人财富的损害或转移体现在改造后导致城市已有的用地使用权人所有者权益流失,还冲击或竞争了原本的存量市场。如果涉及转变为居住用地,还会涉及增加公共服务配套导致的公共财富转移。

典型案例有退二进三、工改MO,工改商等,将土地转为比工业用地价值更高的商服用地甚至居住用地,这是较为容易忽视的公共出资更新。即使不增加公共服务,转变性质带来的土地增值都是政府的资产流失,稀释了已有商服用地所有人的权益,还对原本商服用地的市场造成了冲击[7]。若还增加公共服务(例如工改居),如果新增税收不能覆盖新增折旧和运维支出,那就是所有纳税人出钱的财政买单。

从上述几种路径可以看出,是否增加公共服务决定了公共出资是一次性还是持续性(表1),这是由我国以“间接税”为主的税收制度决定的。没有健全的财产税征收制度导致公共服务的增加并不会直接带来税收的增加,那么新增公服的运营费用,就需要从财政进行补贴覆盖,税收大部分来自企业,为大部分新增支出买单转移的是其他纳税主体的“钱”。

表1 公共出资的路径和后果

来源:作者自绘

3 自主更新与出资路径

区分前面几种公共出资的路径之后,严格意义上的自主更新,财务上必须完全由产权人自行出资,不能以任何形式损害或转移其他主体的财富。

典型案例是厦门危旧房的“五原翻建”更新改造[8]。在厦门市国有土地上,未经规划改造的片区内,未经政府收储、出让的,历史上由老百姓自建形成的,同时需享有独立用地且已取得不动产权证书,经房屋安全鉴定机构出具房屋危险性等级鉴定为C级、D级危房的住房,根据审批原则“五原”标准,即权属证书上或档案系统中记载的“原使用性质、原建筑基底、原产权登记建筑面积、原建筑层数、原建筑高度”,由相关申请人[9]自行负责翻改建。“五原翻建”的条件限定,加上由申请人自行出资负责,可以说是纯粹的自主更新。事实上,这种自主更新在城市中经常“自主发生”,例如老城区中不断出现的自行翻建的住宅。

4 不完全自主更新

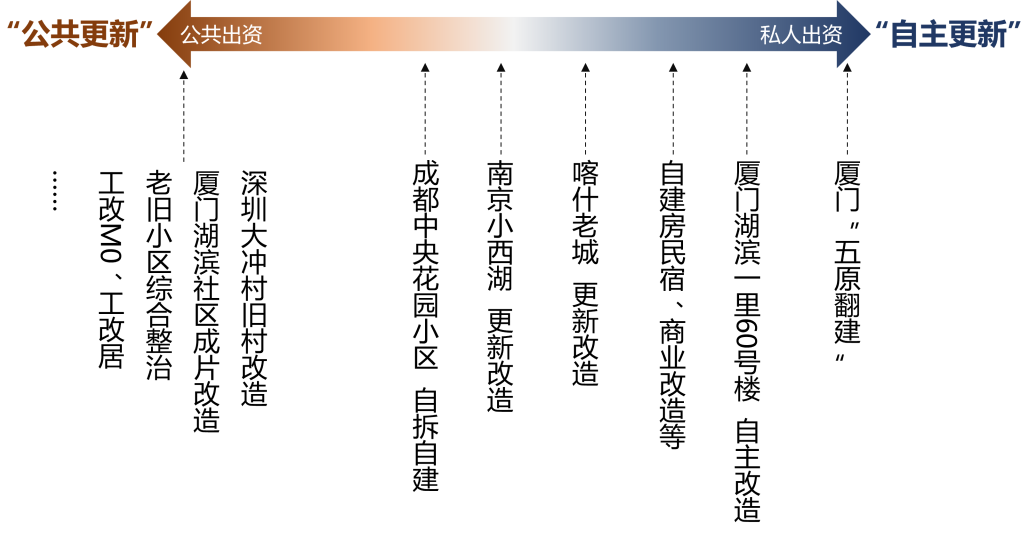

现在多数的自主更新是不完全自主更新,介于公共更新和自主更新之间的维度,是公共出资和自主出资的多种组合。

模式1:公共出资(财政补贴)+自主出资。例如由国家和喀什市直接的财政补贴和产权人共同出资的喀什老城更新。项目总投资约75亿,中央补贴占27%,地方补贴占30%,居住自行出资37%,其中,财政补贴资金主要用于公共基础设施、三通一平、设计及服务以及地道处理等公共部分,居民资金用于自身危旧房改造。

模式2:公共出资(增加容积率)+自主出资。例如厦门湖滨一里60号楼自主更新和南京小西湖的更新改造。① 湖滨一里60号楼,政府给予套内增容10%(增容不增户)政策进行激励,这部分属于公共出资,其余费用产权人自行出资,原地拆建更新。② 南京小西湖更新,私房翻建费由产权人自行承担,鉴定为C和D级危房的有相应财政补贴[10]。在实际操作中,公房、私房以及公共空间及设施的更新改造,大部分补贴费用来源于政府财政,这部分财政多来源于南京新城开发建设的土地出让金。[11]新城的土地出让金相当于异地新增容积率的转移支付,也是公共出资。

本文最开始提到的“成都中央花园二期小区自拆自建”也是不完全自主更新。总结其5年“自拆自建”历程:① 一版方案提出由业主自行出资自拆自建,考虑公摊增加,1:1.1置换新房,但居民意愿不高最后作罢;② 二版方案提出由政府将原2.0容积率上调至2.4,居民不出钱原面积置换新房,由开发商出钱改造,增容多出来的面积销售用于平衡开发商资金投入,居民和开发商意愿积极。对比两版方案,最终还是增容进行财务平衡的公共更新模式。但需要关注的是,相比于其他大拆大建增容好几倍的方案,这个案例新增容积率较少,主要原因是居民自拆自建(自行协调拆建),大大节省了政府在征拆过程中涉及协调、产权置换等的交易成本,而这一项常常是拉高政府征拆成本的关键。因此,此案例自拆自建虽然也是增容类的公共更新,但居民自拆自建为政府节省了交易成本,相当于居民出钱(自主出资),也是向自主更新维度靠进了一步。

模式3:公共出资(性质转变)+自主出资。例如多数老城区自建房更新,业主自行出钱,将别墅(居住)改成咖啡厅(商业),对外营业或是出租获取利润,实际转移的是其他商场商业的“财富”;还有一些靠近景区的城中村改成民宿营业,转移的是酒店的“财富”。目前之所以这些改造存在低价值用途向高价值用途转变的“套利行为”[12],是因为没能匹配相应的制度设计,如果政策制度完善就能够激发具有改造能力和潜力的业主成为城市自主更新的主力军。

结合分析,将这些案例置入公共更新-自主更新的维度轴上,就可以看到不同城市更新案例的性质(图2)。

图2 不同城市更新案例的分类示意[13]

资料来源:作者自绘

5 结语

历史上对于物业的更新本就是“谁家孩子谁抱走”,未来的城市更新项目应当是越来越靠近自主更新的一极直至完全的自主更新,政府作为公共服务基础设施的产权主体负责公共区域更新,业主作为房屋产权主体负责私人物业的更新。通过相应的更新路径设计,以产权为界,实现财务上的主体自主,城市更新才能真正可持续。

引文与注释:

[1] 公共服务是户数的函数,如果新增户数,公共服务对应增加。

[2] 新增容积率相当于新增供地。

[3] 赵燕菁.城市更新中的财务问题[J].国际城市规划,2023,38(01):19-27.DOI:10.19830/j.upi.2022.747.

[4] 这里举例为居住用地的增容,居住用地增容最为典型,但其他用地增容同理,同样会稀释同等“股东”的权益。

[5] 资料来源,吴锦海整理,曾馥琳,吴锦海,警惕土地征拆的“印度化”。

[6] 资料来源,思明区政府公布的征求意见改造方案数据。湖滨片区改造提升项目方案正式公布!-厦门市思明区人民政府 (siming.gov.cn)

[7] 现在很多城市商业、办公已经供给严重过剩,仲量联行发布的中国40城办公楼市场指数显示,截至2021年二季度末,全国重点城市中,有9个城市的甲级写字楼空置率水平高于30%,面临较大去化压力;8个城市处于20%~30%的可控区间,北上广在20%以内。其中40城中空置率最高的是青岛,达到了48%;此外,天津写字楼空置率达42%,沈阳、郑州、武汉、长沙、厦门、西安、南京的写字楼空置率均超过30%,一线城市中深圳写字楼的空置率也达到了21%。

[8] 厦门市国有土地上危险房屋私人住宅翻修改造建设管理规定。

[9] 根据规定,符合以下几种条件的人员可以作为申请人申请翻改建:一是权利人本人;二是权利人之一;三是原权利人的法定继承人之一;四是危私住房的使用人;五是受委托管理人(或其继承人)。

[10] 《老城南小西湖历史地段微更新规划方案实施管理指导意见》,私房的翻建费用一般由产权人自行承担,其中:经具备资质机构专业鉴定,属于C、D级危房的,建筑面积增加5%以内(含)的部分,翻建费用由市、区财政予以补助,C级危房翻建费用按照市、区财政和产权人2:2:6比例分摊;D级危房翻建费用按照市、区财政和产权人3:3:4比例分摊。

[11] 《秦淮区“十三五”老城保护更新实施方案》中表明,新城开发建设卖地的收入要部分返还老城保护,目前秦淮区每年投入约20亿可以进行城市更新(2021年,作者与秦淮区规划局城市更新办进行访谈得知)。

[12] 从低价值的性质转为高价值的性质实际存在套利行为,本文主要探讨自主更新的类型,关于自主更新的相关模式和制度设计,下一篇文章会详细阐述。

[13] 示意图只是初步区分示意,真正自主更新评定程度的划分依据需要根据财务进一步测算和探索。