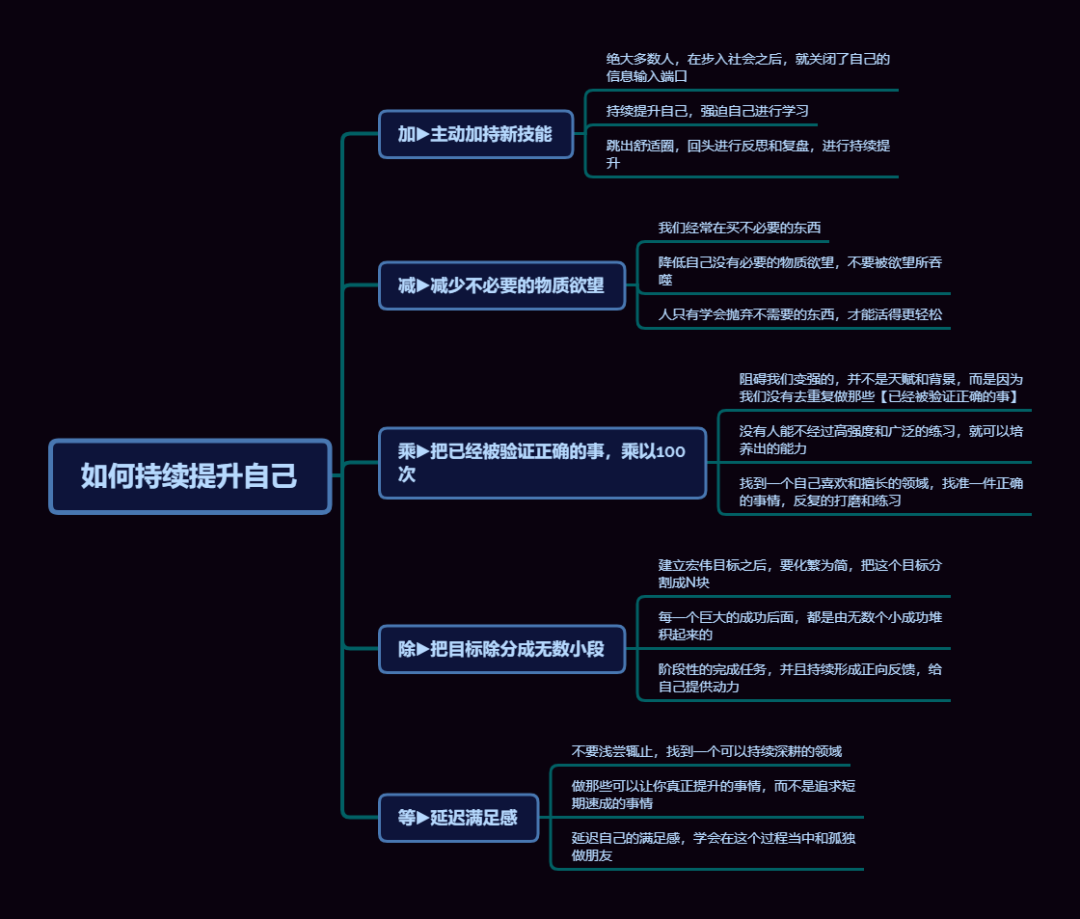

知乎高赞回答:想明白这5件事,想不变强都难

点击上方蓝字,关注插座学院

无论你是上班族还是学生党,对于未来,或多或少会感到迷茫,找不到努力的方向,也不知道怎么去努力。这篇文章,也许就是你变强的开始。这篇文章3800字,预计10分钟读完,找到合适的方法论,让自己变强!

作者 | Toly

编辑 | 小杰

来源 | Toly(ID:toly98)

你有多没学习掌握一项新技能了?

如果你经常复盘自己的生活,如果你经常观察周围的人,如果你经常思考这个社会的很多变化,你就会发现——绝大多数人,在步入社会之后,就关闭了自己的信息输入端口。

这意味着他们除了技能熟练度和情绪控制力之外,再也没有任何提高。

虽然他们知道ps、摄影、python、VE这些软件或技能可以让他们轻松找到工作、兼职赚到几千块、过上理想的生活,但是他们只是停留在“羡慕别人”的阶段。

虽然他们知道Excel函数公式、宏可以让他们省下大量的时间,但是他们依然停留在页边距都不会设置的阶段。

这一切,都是因为在离开学校之后,没有人再逼迫你学习任何知识——即便你不会。

在《终身成长》一书中,将这种思维方式定义为:固定型思维。

这种思维会让我们有强烈的自我防卫意识,会把一切来自于外界的不同的声音视作敌意和侵犯,沉浸在自我建立的一个舒适圈里,不愿意再更进一步。

但是当你跳出这个思维怪圈,然后进行不断学习的时候,你就会知道自己现在的思维认知和之前有多大的差距。

这个时候再回头看自己之前的对策和思考时,往往会发现其中还有更多需要补充的对策和可能性。

拉普拉斯说,我们知道的东西是有限的,我们不知道的东西则是无穷的。

曾经的我就是一个虽然老实但是却并没什么长处的人,于是我发自内心的想要改变。

在之后的时间里,我花费了两年时间,学习并搜集了很多成长资源,如:成长类书籍、计算机二级考试、神级PPT模板、小语种等等。

这些各种学习资源,慢慢的让我在学校和职场中得到了巨大的改善,从以前没有存在感,到现在渐渐被老板重视。

减:减少不必要的物质欲望

很多人在说物价提升了,但是我想问问大家,你们有多久没穿过100元以下的鞋子了?你们有多久没有用过几块钱的大宝了?你们在外面每次吃一顿饭都要花多少钱?

我们每个人,对,每一个人,心里都清楚却不愿意承认的一个事实就是——我们经常在买不必要的东西。

我们买几千块的包、几百块的鞋,喝水都要喝好几块的,但是这些东西真的有必要?

白岩松曾经在演讲中说过,真正有用的东西,都是不值钱的,比如:水、饭、衣服,而贵的东西,其实全都是没有用的,比如:字画、珠宝、手表。

人之所以会觉得累,会陷入无尽的失望和痛苦当中,全都是因为有了与自己实力不相匹配的欲望。

或许你觉着这些东西太过遥远,自己的欲望并没有那么强烈。

但你有没有想过,这些被欲望吞噬的人,都是从一些小小的欲望不断扩大,最后慢慢陷进去的。

贪腐、涉黑、网贷,无一不是如此。

在舛田光洋的《扫除力》和山下英子的《断舍离》中,不谋而合的提到过一个极为重要的概念:

人只有学会抛弃不需要的东西,才能活得更轻松。

曾经我也是一个非常喜欢买买买的人,衣服成山、键盘N副、鞋子一地。

直到某一天,我发现我的整个房间都被这些东西填满了,我连走路都要避开那一地的鞋子。

我终于拿出了一个周末的时间,把家里所有旧的、过时的、使用频率低的东西,全都扔掉了。

▲ 长按扫码,分享朋友圈

乘:把已经被验证正确的事乘以100次

这是因为它们的广告格外有新意?有深度?有内涵?

扯淡,它们只是重复了100次,让你不停的复习这句话,导致你现在一看到送礼两个字就想到了脑白金。

广告如此,学习和生活更是如此。

阻碍我们变强的,并不是天赋和背景,而是因为我们没有去重复做那些“已经被验证正确的事”。

仔细想想看,你与医学家、科学家、文学家之间的差距到底有多大?

其实,他们并不是全才,他们也仅仅是在某个学科的某个领域当中,往人类的认知极限深处,迈出了小小的一步。

就如同袁隆平,只是用几十年的时间,不断的进行试验和摸索,最后就真的喂饱了中国人。

在高中时代,我们每个人都会二次函数、三角函数,但是一到考试的时候,我们还是会很容易出错。

为什么?也是因为我们根本就没有在这一种题型上重复足够多的次数。

安德斯·艾利克森在《刻意练习》中写道:没有人能不经过高强度和广泛的练习,就可以培养出的能力。

想让自己变强,最大的捷径就是——找到一个自己喜欢和擅长的领域,找准一件正确的事情,反复的打磨和练习,让它成为自己的核心技能,超越周围的绝大多数人。

无论名师、名医、名厨、名模,皆是如此。

在我说自己靠写作现在月入5万的时候,很多人会酸我,说我运气好。

但是我接触的圈子里,每个人都知道写作可以赚到钱,有多少人去重复的练习过?

有多少人被拒稿之后还在继续投稿?有多少人在回答一直都没有赞同的情况下坚持输出内容?

▲ 长按扫码,分享朋友圈

除:把目标除分成无数小段

目标远大不是问题,“为中华之崛起而读书”目标够不够大?

关键是建立宏伟目标之后,要化繁为简,把这个目标分割成N块,然后再逐步完成。

举个例子,比如你要考麻省理工大学:

了解麻省理工大学、开始学习外语,让自己达到入学水平、提高自己的成绩、准备入学费用。

如果再详细还可以将每一个小点继续拆分,比如:提高自己的成绩可以拆分成建立一个错题本,每周写几套卷子等等。

其实,每一个巨大的成功后面,都是由无数个小成功堆积起来的。

看似无法解决的困难,通过不断的拆解,就可以让自己每一次进步都变得清晰可见。

每完成一个小目标,就能对自己形成正反馈,更能让自己的动力源源不断,从而可以更加顺利的完成最终目标。

著名演员阿米尔·汗就说过一句非常经典的话:

▲ 长按扫码,分享朋友圈

等:延迟满足感

而那些真正可以使一个人获得提升的东西,都需要漫长的周期,短时间内根本就看不到什么效果,比如:读书、健身、学英语。

而能够成功的人,能力并不一定比失败者强悍多少,所谓的强悍,不过是在黎明到来之前,忍者困倦,多等了一会儿。

以上,就是我这一路走过来,想要分享给大家的一些自己的感悟。

也希望大家可以在一开始把我准备的思维导图保存在手机当中,当你想要提升自己的时候,多拿出来看一看,相信可以在你前进的路上,给你一点启发。

如果你感觉这些可以帮助到你的话,不妨在文章底部点一个“赞”,点一个“在看”,鼓励一下我。

我等待你做出成绩之后,和我报喜的那一天。