文章转载自"北大纵横"

tyle="visibility: hidden; opacity: 0; ">

来源 | 观点(baobaobutong)文 | 迷人的X博士

如何重振信心?

中银基金头上的警报还在滴滴作响。

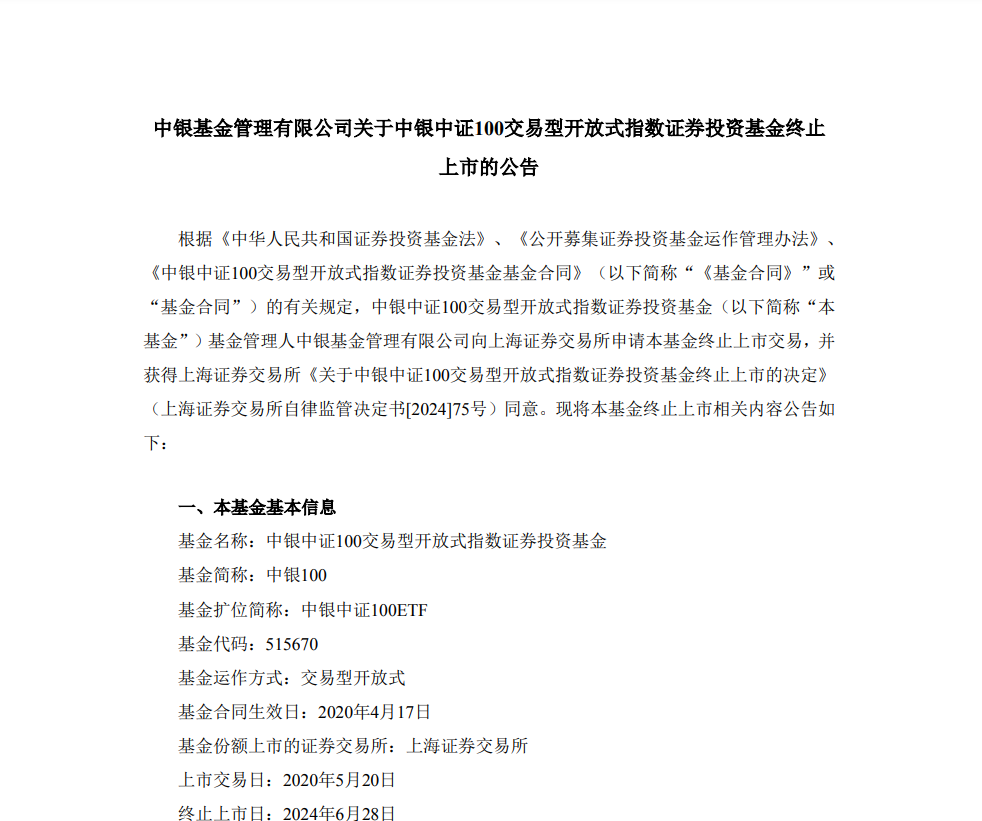

根据天天基金网的消息,6月25日,中银基金公告称,旗下中银中证100交易型开放式指数证券投资基金将于6月28日终止上市。

公开资料显示,中银中证100成立于2020年4月17日,最新规模仅0.34亿。此前,该基金因为连续50个工作日资产净值低于5000万元于今年4月8日已终止运作,并进入清算程序。

这已经是中银基金今年以来第四只宣告清盘的基金。2024年初,中银创新成长混合、中银顺盈回报一年持有混合、中银顺宁回报6个月持有混合相继宣布终止运作。再往前看,wind数据显示,2023年中银基金旗下共有14只基金清盘,数量排同业第一。

从原因来看,这些基金清盘,大多和基金资产净值低于合同限制有关。通俗点说,就是业绩不佳。“智友养基”曾在2023年10月份做过统计,彼时中银基金旗下运作时间超过2年的混合型基金(Choice分类),有71只(A/C分开计算)——

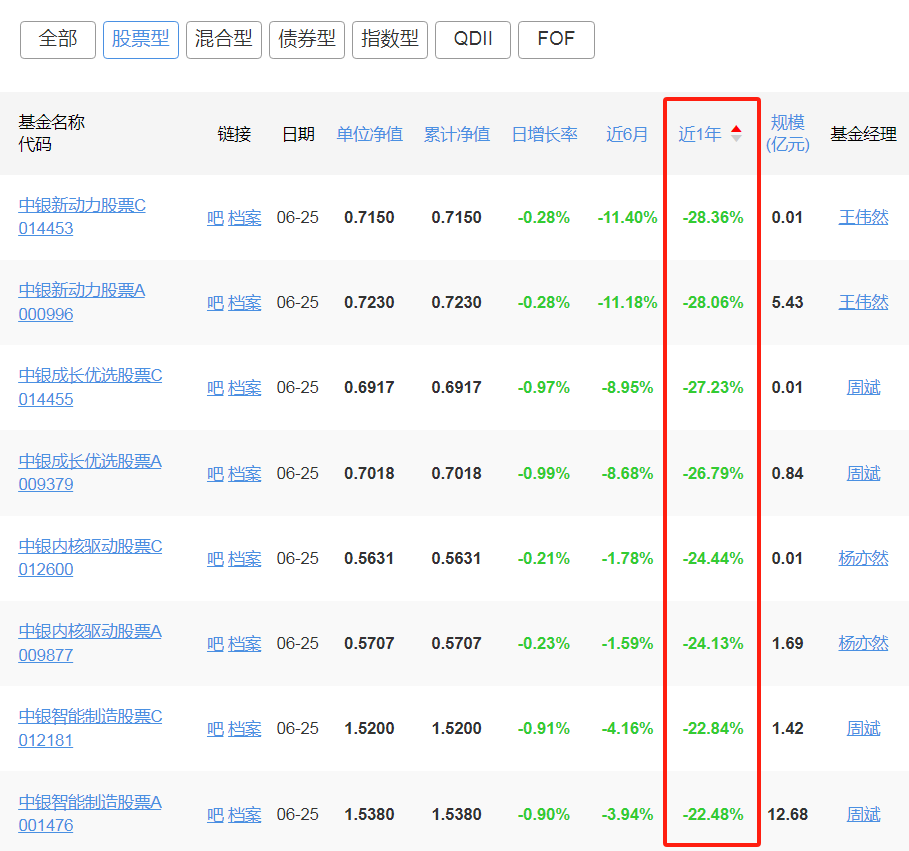

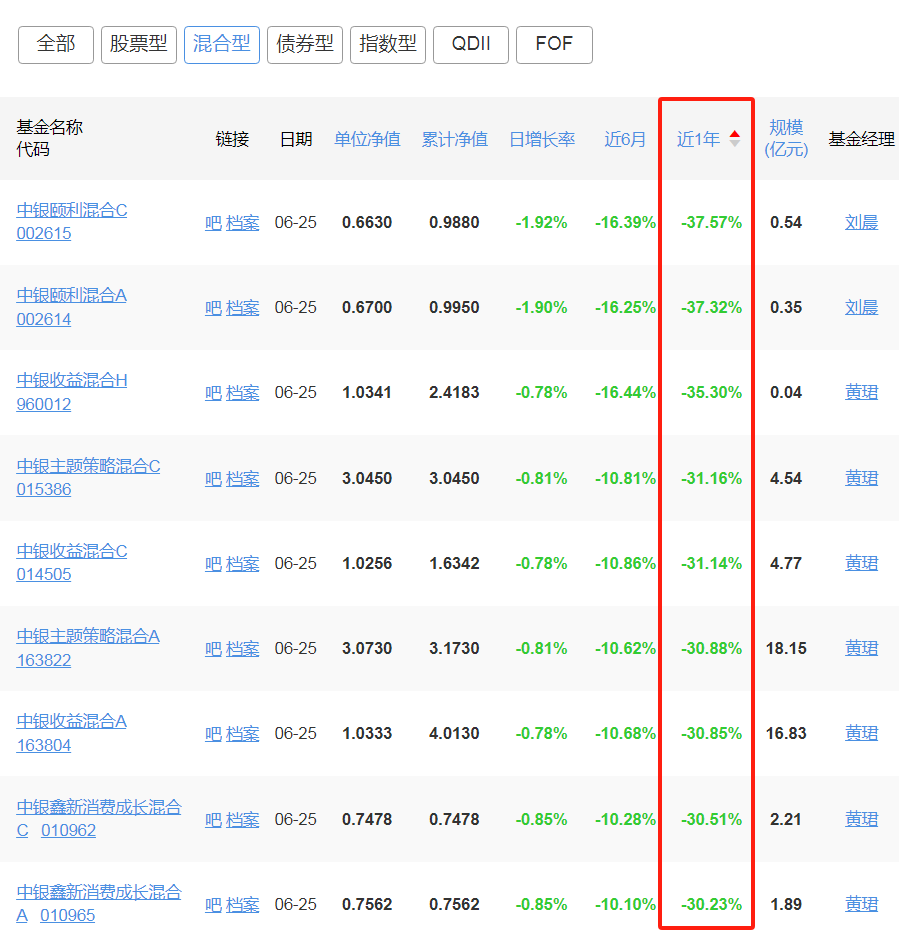

这71只基金近2年全部是负值,没有一只实现正收益,平均收益为-18%。在这些清盘产品中,不乏成立不满一年的次新基金,有的甚至仅成立3个多月。频繁的清盘背后,根据红星新闻的统计,不同份额分开计算,截至2023年底,中银基金旗下261只产品中,有84只基金沦为“迷你基”,资产净值低于5000万,占比32.2%。为了缓解清盘危机,中银基金也在想办法。今年5月,中银基金召集中银远见成长混合基金份额持有人大会,表决通过了此前中银基金提出的“修订基金合同”的议案,该产品得以免于自动终止运行。利用同样的方式,中银基金旗下另外两只产品中银新能源产业股票、中银鑫利混合也得以存活。通过修改基金合同来“保壳”,确实能一定程度延缓清盘,但产品后续命运如何,还是得看业绩说话。打开天天基金网,中银基金的股票型基金中,只有1只基金近一年取得正收益,其余的基金产品大部分亏损都在20%以上。以中银新动力股票C为例,近1年亏损28.36%,成立来亏损更是高达49.04%,已近腰斩。再看混合型基金,近一年业绩里,近10只基金亏损超30%。其中,中银颐利混合C近1年亏损达37.57%。从基金经理视角来看,中银基金的“名将”业绩同样难言乐观。典型的是邢秋羽。资料显示,早在2017年,中银基金就成立了FOF投资业务部门,并于次年成为了全市场首批养老FOF管理人,2019年-2022年相继推出养老目标风险、养老目标日期等多只产品。

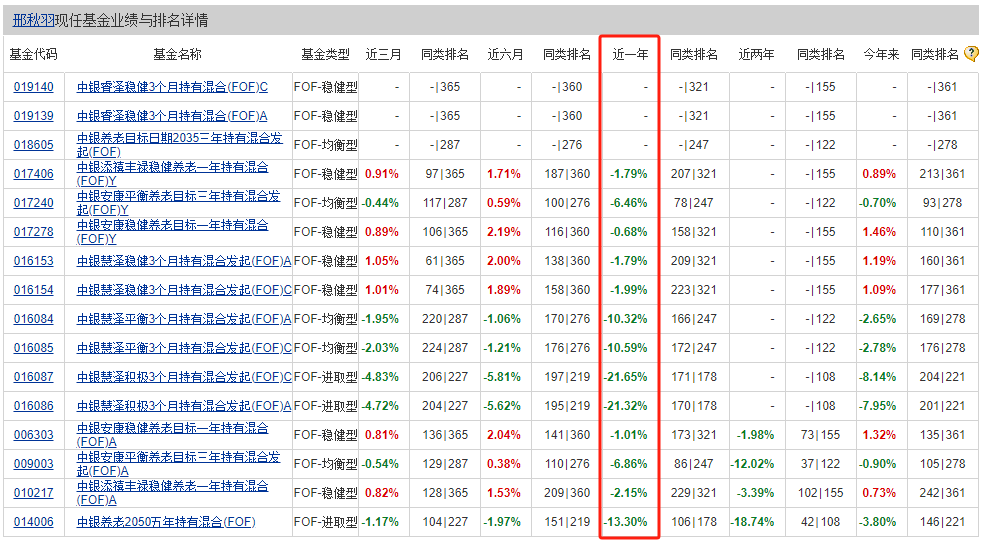

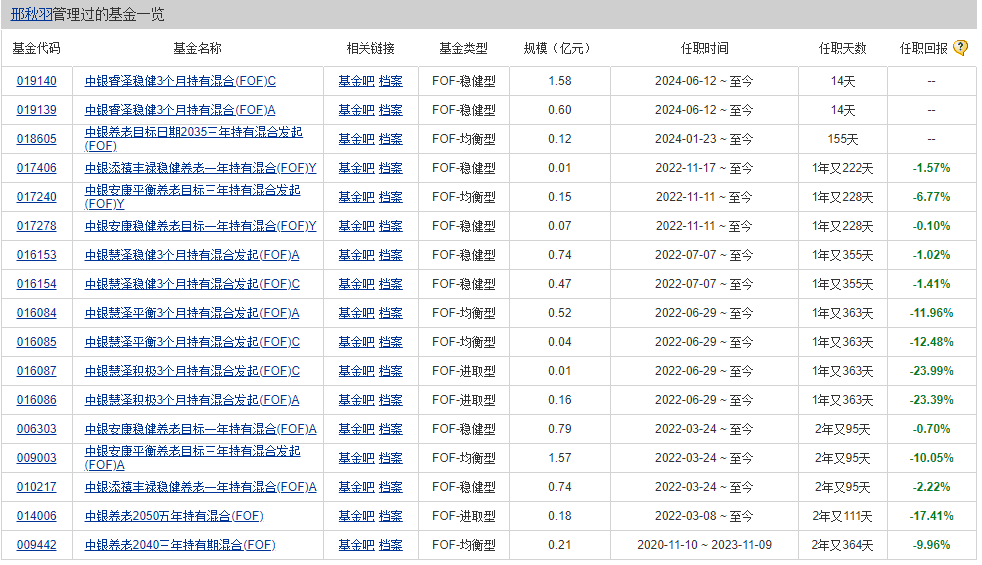

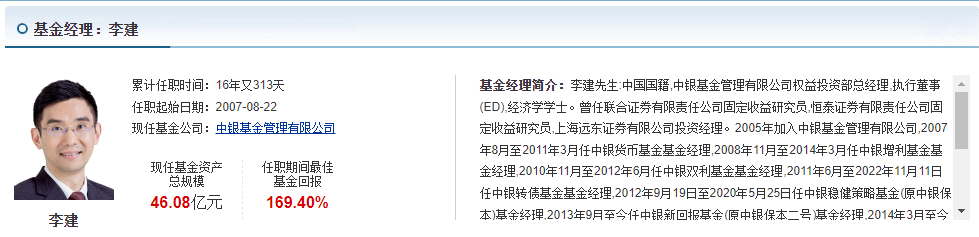

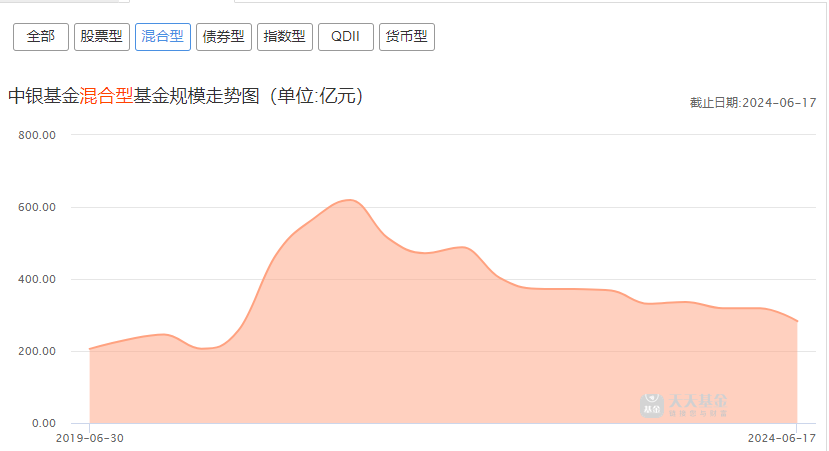

在宣传资料中,邢秋羽被中银基金视为“FOF团队的核心骨干”,称其具有14年证券从业年限,3年公募基金管理经验。但打开邢秋羽现任基金业绩与排名,在近一年那栏,映入眼帘的却是一片绿色。例如中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C,近1年亏损20.43%,成立来亏损达23.99%。从邢秋羽管理过的基金来看,任职回报也全是亏损,其中还有不少是养老类产品。例如中银养老2050五年持有混合(FOF),近1年亏损12.41%,成立来亏损17.41%。这可是养老产品基金啊。换句话说,要是有人在两年多前买了这只基金,指望着靠它的稳健收益来养老的话,那到现在已经亏掉17%以上了。难怪有基民发出灵魂拷问——养老目标基金,到底是给基民养老,还是众筹给基金公司养老?再看李建,这是一名老将,累计任职时间16年又313天,其任职期间最佳基金回报一度达到169.40%。但看他这几年管理过的基金,中银双息回报混合C任职回报是-20.18%,中银兴利稳健回报灵活配置混合C是-17.84%,中银顺兴回报一年持有混合C是-20.48%,同样一言难尽。历史的辉煌不能掩盖如今的惨淡。此外,中银基金还面临老将流失的问题。根据媒体的不完全统计,自去年至今,中银基金旗下离任基金经理多达6位,其中3人主攻权益类产品。其中不乏王妍和陈学林这样的中银老将。公开资料显示,中银基金成立于2004年,由中国银行和贝莱德联合组建,股东实力雄厚,客户数据库强大。但这几年,中银基金却逐渐掉队。天天基金网显示,中银基金目前的管理规模为5201.41亿元,行业排名第19。要知道,早在5年前,中银基金的规模就已经逼近4500亿元。2019年的时候,中银基金总资产管理规模仍然可以位居行业前十。转折点出现在2020年前后,彼时,权益类基金产品销售十分火爆,一众明星产品“一基难求”。乘着这波热度,不少公募基金规模坐上了火箭。中银基金却是例外,它几乎是“主动”错过了这场热潮。这背后,和中银基金“重固收、轻权益”的战略有密切关系。Wind数据显示,截至2023年底,中银基金权益类产品(股票型和混合型)规模为321.72亿元,规模占比不足10%;固收型产品(债券型和货币型)规模为4513.44亿元,规模占比则超过90%。这种战略背后,中银基金一度是固收产品的受益者。遥想2018年三季度末的时候,在固收类基金绝对收益排行榜上,中银基金以年内5.05%的净值增长率在106家公司中位列第14名,是当时前十大规模基金公司中的冠军。但在那之后的几年,偏保守战略的中银基金,还是没能守住增长的势头。“偏科”的后果也显而易见。纵观中银基金2023年和2024年目前清盘的产品中,大部分都是权益类产品。根据天天基金网公布的信息,中银基金目前的高管团队中,董事长为章砚,总经理(总裁)、投资决策委员会主席是张家文。这几年,中银基金高层也在尽力做出调整,但从目前的情况来看,效果不甚明显。

文中观点仅为作者观点,不代表本平台立场

各位读者朋友,公众号改了推送规则,如果您还希望第一时间收到我们推送的文章,请记得给北大纵横公众号设置星标。 点击左下方公众号“北大纵横”→点击右上角“...”→点选“设为星标⭐️”。

点击左下方公众号“北大纵横”→点击右上角“...”→点选“设为星标⭐️”。