斯人斯年,他在中山大学存下一笔巨款

tyle="visibility: hidden; opacity: 0; ">

作者 | 泓睿达

作者 | 泓睿达下个月,就是中山大学100年校庆,我曾在珠海校区和广州南校区虚度了四年光阴,后来一些培训和陪夫人见导师的机缘,也到过广州大学城校区和深圳校区几次,算下来唯一没去过的只有北校区,原来的中山医科大学了。

没事,年纪越大,去的机会越多。

我经常和夫人开玩笑“如果咱们能在学校时就认识,你就不用那么穷了。”她必定回击“早点认识我,你也不用那么废啦。”

一座大学纪念生日和学生纪念大学的区别,在于大学要纪念的东西很多,而学生纪念母校说说二三事就够了。比如学校对我的影响,除了文凭,还比别的校友多了一个老婆。

关于讨老婆这件事,学校的影响是至关重大的,当时久攻不下、数约不见、束手无策,无论身高、学历,收入都没什么优势,后来又一茬没一茬的聊着,说到了毕业学校,才知道有两年时间生活在同一个校园,也许坐过同一个教室的同一张板凳,在同一个充值机上充过饭卡,在黑灯瞎火的岗顶路上想起冬菇的声音瑟瑟发抖。

验证通过、一拍即合,领证。

回顾一百年,绝大多数时候是学校帮助学生,比如因校友身份支取了“信用”额度,包括爱情,还有人脉。

但是想想,学校的“信用”也不是天生就有的,就像银行,为什么能吐出钱,那是因为有人往里面存了钱,谁往中山大学里面存了第一笔钱?

孙中山。

先生于1924年下令将广东高等师范、广东公立法政以及广东公立农业三所学校合并为国立广东大学,地址在今天广州市文明路一带。然而没多久先生就去世了,两年后的1926年国立广东大学改名国立中山大学,始终迁石牌校区。

中山先生算是把这家银行支棱起来了,但是规模能做多大,信用够不够强劲,还得看后来人,这些人,今天你点击打开中大网站,可以看到他们显赫的名字,当中傅斯年赫然在列。因为1926年中山大学正式更名时,31岁的傅斯年从欧洲回来了,作为日后横扫学界的超级大佬,他果断跟投了中山大学(1926-1928年在任)。

在中山大学网站,傅斯年的介绍是这样的“傅斯年(1896-1950),著名历史学家、古典文学研究专家、教育家,曾任国立中山大学文学院院长、中国语言文学系主任、史学系主任、语言历史学研究所首届主任、文科研究所历史学部名誉导师,1948年入选国立中央研究院第一届人文组院士。”

而在北京大学网站,还增加了以下内容“北京大学毕业。曾任北京大学教授、文科研究所所长、代理校长等。1918年参与发起组织“新潮社”,创办《新潮》月刊。五四运动爆发时,担任游行总指挥。后长期任中央研究院历史语言研究所所长。曾任台湾大学校长。”

由此,我概括傅先生的几个标签,方便一百年后的读者快速了解他:

五四运动游行总指挥

民国中央研究院历史语言研究所所长

中山大学文学院院长,北京大学代理校长,台湾大学校长。

他一生做过的几件事,每一件相比游行总指挥更足以流芳。

第一,创史语所。在民国中央研究院下硬设了一个历史语言研究所。1927年,中央研究院筹备处只设计了与国计民生紧迫关系的理化实业、社会科学、地质、观象等四个研究所,傅斯年知道后就纠集一批学者开展游说加设文史学科,其中一个理由就是可以借用中山大学已有的语言历史研究所成立中央史语所。

因得这个所,先生又做成了以下事情。

第二,挖掘殷墟。在1928年,史学界普遍认为继王懿荣、罗振玉和王国维之后,对1.2万片甲骨文的挖掘研究已经穷尽,反对傅斯年对河南安阳开展田野考古。傅斯年没听进去,从1928至1937年,他组织史语所对殷墟进行了共计十五次发掘,获得龟甲、兽骨和铜器,器物共计169万件,带字兽骨2.5万件,是20世纪世界田野考古工作中最重要的成果之一,中国的信史也因此向前推进数百年。此外1930年,史语所还在山东济南城子崖遗址发掘出著名的龙山文化。

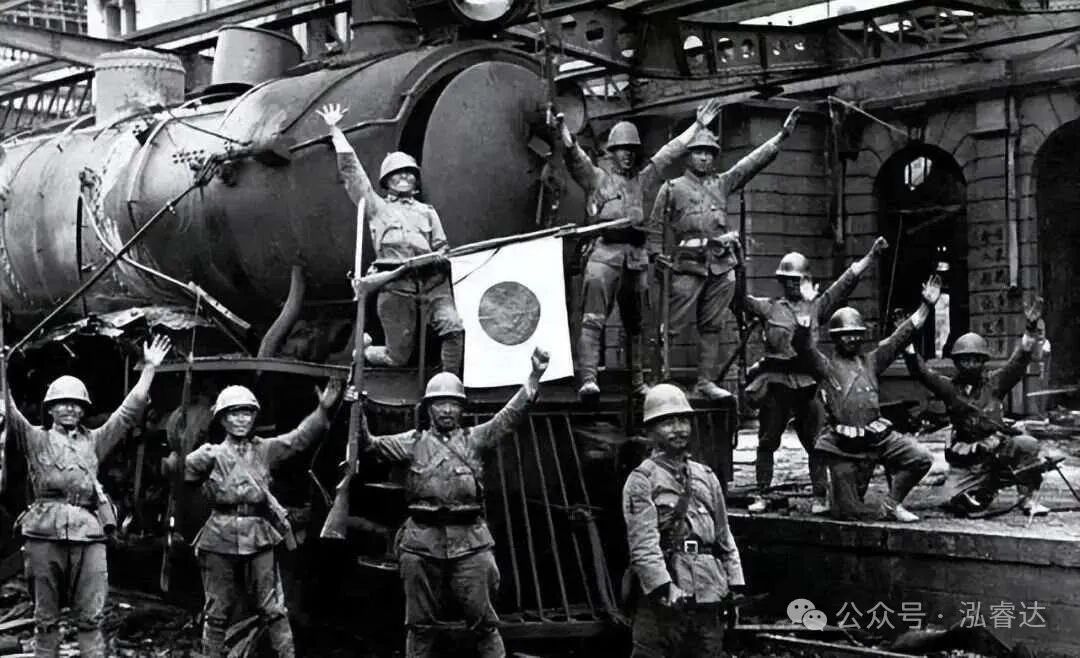

第三,史击日本。1931年“九一八”事变后,日本侵占了东三省,提出中国东北地区在历史上不属于中国领土的谬论。傅斯年和一众史语所学者撰写了《东北史纲》。指出“渤海之建州为一地名,历辽金元而未改。明永乐之设建州卫,实沿千年之旧习俗,并非创制。建州之称既远在先代满洲之称,尚不闻于努尔哈赤时,两字若为一词,只能满洲为建州之讹音,决不能建州为满洲之误字。”日本学术界用“满洲”一词指代东北,企图通过地名来论证“满蒙在历史上非支那论”是别有用心的。《东北史纲》提交国际联盟后,日本侵略东三省的伪造历史学说破产。

第四,拯救清史。清朝内阁大库的档案包括诏令、奏章、三法司案卷及各种簿册等极珍贵的历史资料。从宣统元年国库房因损坏被搬出另存后,几经迁徙、几易主人,潮湿腐烂、鼠啃虫蛀,损失极为严重。其中一次主管者因经费缺乏,曾以大洋4000元的价格将8000麻袋总计15万斤的档案卖给造纸商准备造纸。考古学家马衡通过傅斯年呈请蔡元培先生批准,才以1.8万元将这批档案买回。

这几件事中,尤其以第一件事最紧要。这件事从中山大学发起,从那时开始弦歌不辍,支撑起中大人文学科的强劲实力。

在看傅先生传记和各时代论文时,我感觉到,他既不是一个完全的学者,也不是一个完全的政治家,一方面他拒绝出任国民政府的官员,另一方面他又热衷于在学校里担任领袖。比如史语所所长,中大院长,北大校长,台大校长。而这些管理职务里面,中大,台大都只担任了两年,北大的代理更只有一年,唯独史语所所长他从1928年创办之日起一直到1950年去世,23年从未离任。如果非要用一句话概括他的追求,我想应该是“为了学术而行政的学者。”

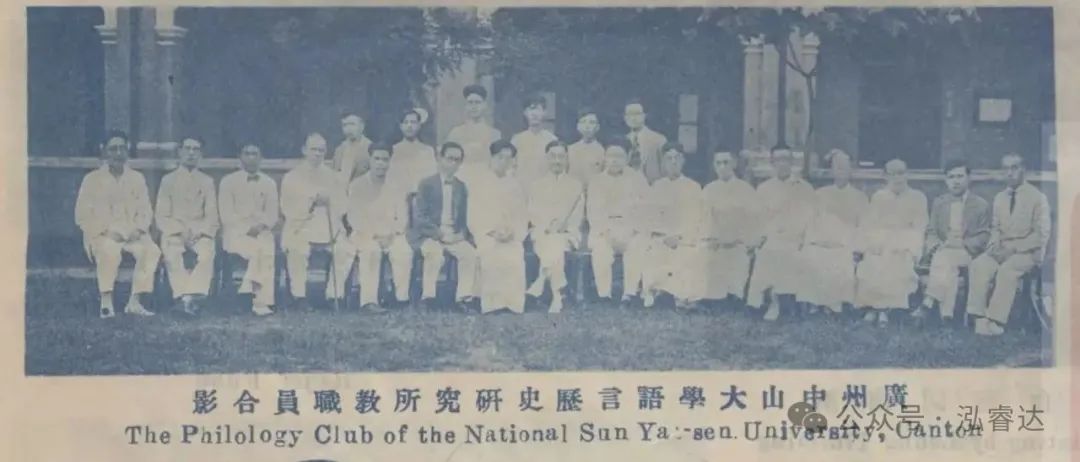

他在中大两年做的事,可以概括为开宗立派,延揽人才,繁荣学术三件,而这三件的集大成者,都是中山大学语史所,也就是后来的中央研究院文理工农13诸所中的老大——史语所(需要注意的是,中大语史所,语言放在历史前面,后来的中央研究院史语所,则将历史放在语言前面)。

第一,开宗立派。傅斯年创立中大语史所是现代中国学术的开始。并列语言学和历史学,是以德国洪堡语言历史学派为模型设立的。

为什么将语言学和历史学放在一起呢?傅斯年认为中国历来研究音韵学的学者都审不了音,西洋人知道梵音所以容易入手,中国人没有工具。西藏、缅甸、暹罗等语和汉语出于一语族,从这些语言中的印证历史材料有很多,没有这些工具不能成这些学问。

于是1928年1月,在傅斯年的推动下,中山大学语史所正式成立,以“作语言与历史之科学的研究,并以造成此项人才”为宗旨,下设历史、语言、考古、民俗四个学会,以常务委员会的文书、图书、出版、调查、庶务五股为管理机构,另设出版审查委员会负责审查所内出版物,同时聘请陈垣、傅斯年、赵元任、邓尔雅、谢英伯、容庚、何遂等为顾问。后来,顾颉刚加入,成为傅斯年最重要的帮手。

第二,延揽人才。在挖人这件事上,傅斯年是狠角色。有两个例子,第一个是鲁迅和顾颉刚不和,到了水火不容的地步,当年厦门大学邀请顾颉刚来任教,同在厦大任教的鲁迅知道后,跑到了中山大学,结果傅斯年又把顾颉刚从厦大挖过来,鲁迅气不过,又跑上海去了。

另一个例子是为了研究院的发展,傅斯年对人才使用是超级护犊子,许进不许出的。在中大语史所成立之初,傅斯年对教职人员管理很严,除了少数几个大师,其他均禁止在外兼职授课,而一年后他成立了中央研究院史语所时,1928年中大语史所研究生招生简章中就要求“中大语史所研究生也须参加中研院史语所的研究任务”,如实验语音、民族学旅行(设广州)、西北考古(设北平)、梵汉番经论校读(设北平)、方言调查等。

中大语史所和中研院史语所初期在人员组成上具有继承性,在一份名为“大学院接收中大语史所经过”的档案中,记载了这样的细节:一,研究所之筹备员及研究员,在不妨碍中山大学教务之范围内,得聘中山大学教授兼任之。二,研究所所聘之专家,在不妨碍研究所职务范围内,得兼任中山大学教务。三,研究所在筹备期内,如遇必要,得借用中大房屋。四,研究所所有之设备,应分别存置,以清手续,而便保管。五,中山大学研究所之研究成绩报告,如遇必要,得由中央研究院之研究所代为刊布,刊布时,须注明为中山大学研究所之成绩。六,关于上列五项规定外事宜,随时听候大学院指示办理。

一句话,就是中大的人才,房屋,设备,研究成果中央研究院史语所都可以使用,如果还不够,听大学院指示办。

第三,繁荣学术。中大语史所成立两年内出版语史所民俗学会丛书31种,考古学会丛书2种,史料丛刊5种。《国立中山大学语言历史学研究所周刊》从1927年11月到1930年共出版132期,在学术界的影响一时无两,王国维、陈寅恪、胡适、顾颉刚、傅斯年、董作宾等名家皆有重要文章在该刊发表,当时学术界讨论的重要问题也以此为平台进行交锋。

只有54岁的傅斯年一辈子都在着着急急中度过,着急创办、着急著书、着急挖人、着急挖地、着急争论、着急翻脸,着急到最后因为台大是否要扩招这样的小事脑溢血倒在了议会大厅,杀伐决断导致他不可避免具有学阀气息。也正是因为他的雷厉风行,做成了别人上百年做不成的事。和傅斯年一样的泰山北斗们,在一百年间为中山大学注入超级“信用”,使其终成百年老店,使无数学子在全球获得信誉、获得验证通过、获得母校荫庇。

1924年,国立广东大学元年,孙中山存下一笔信用。

1926年,中山大学3周年,傅斯年存下一笔信用。

1949年,中山大学25周年,陈寅恪存下一笔信用。

2024年,中山大学100周年,全球中大人存下一笔信用。

每一笔信用,都将泽被后世。

文中观点仅为作者观点,不代表本平台立场