避免重蹈日本覆辙,必须坚持立国初心

2025-05-01

文章转载自"北大纵横"

作者 | 镇长本人

作者 | 镇长本人3784字 阅读时间7分钟

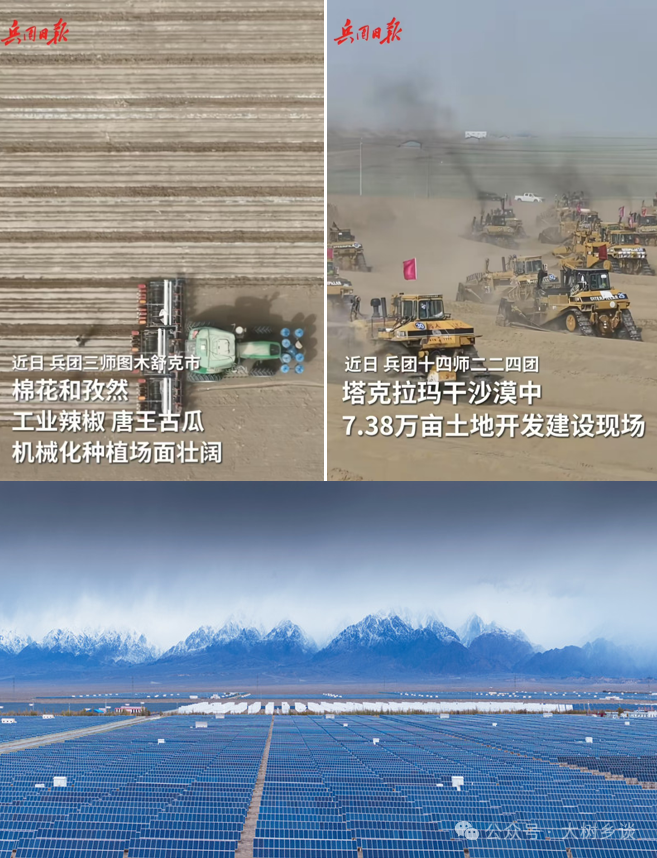

最近谈出海比较多,不要觉得这跟普通国人没关系。纵观人类历史,工业革命之后,任何大国都必然要走向出海,单纯外贸是不行的,出海成功与否很大程度上决定国家兴亡,如果出不去,结局就是苏联,在内忧外患下突然崩解。这是生产力决定的,以人类科技的强大,工业的效率和规模优势越来越大,一个世界级大国,其掌握的工业生产能力一定超越本土需求,必须向海外拓展,如果没有足够的海外滋养,本土一定会日渐衰落,跟不上竞争对手。有读者提出:为什么不安稳的搞进出口,何必出海输出产能?单纯进出口的外贸是不稳定的,会受到种种突发情况影响,也受制于人,远不如出海稳定。比如在粮食安全上,国家就提出决不能仅停留在进口上,必须在海外建立由中国主导的粮食全产业链,确保关键环节掌控在中国自己手里,国央企在这方面投入巨大。仅进口粮食,就是外贸;而到海外承包土地开展生产,掌握渠道和物流,进而主导定价权,就是出海。第一、担心重蹈日本出海覆辙,出现干弱枝强,出海肥了少数寡头,国内民众没有获利。从形式上,日本当年虽然也在中国加强投资,但从投资比例上看,欧美等发达国家占比超过七成,而且日本出海呈现明显的层次波段,先是大企业、大财团出海,随后中小企业跟进,正因为主要投资欧美和中国,所以日本企业出海后也很少投资基础设施建设。而中国2018年以来仓促出海,主要投资目的地是发展中国家,而且是大中小公司一起出海,在国央企出海收缩的情况下,中小企业占比增加,甚至在2025年成为出海的主力,正因为主要投资发展中国家,所以中国企业在目的地国也开展大规模的基础设施建设。更根本的区别在于:中国是人类历史上第一个发展中国家出海,这是一条独属于中国的独特道路,“中国式现代化”的特征也体现在中国出海上。“中国式现代化”的五个特点,包括人口规模巨大、全体人民共同富裕、物质文明和精神文明相协调、人与自然和谐共生、走和平发展道路。详细了解可以参见《沉浮百余年,中国当为全人类开新路》。在出海上,目前阶段影响最大的就是人口规模巨大、全体人民共同富裕。很多读者担心出海会导致中国产业流失、加剧国内就业难。这就过虑了,出海反而有利于化解中国供需矛盾,提高国内收益、减少内卷。不要忘了中国目前产能严重过剩,中国产能占全球三分之一,无论如何都不可能靠国内需求得到满足,能够出海的基本是国内不具备比较优势的产业、环节,也就是在国内越来越没人愿意干的。比如转移到越南的服装加工环节,这是纺织业利润最薄、最辛苦的。在广东等服装城,还有不少40岁以上的手工纺织工,但很少见到20多岁的新人,未来中国纺织业会以技术、资本密集型为主,减少对人力的需求。这部分产业也不可能转移到西部,西部缺人力,相比耗费大量劳动力的低端产业,西部搞新能源、大农业,更有优势。很多可惜产业流失的,自己是否愿意去体验下这些流失的岗位?中国企业出海建厂之后,反而促进了中国本土优势、高利润商品的出口。比如中国加大在越南、印度投资后,中国出口都大增,其中很大一部分就是供生产用的中间产品出口,中国企业通过出口中间产品已经获得一笔利润,到了当地工厂完成加工后,还要再获得一笔利润,也就是说就算在当地获得的利润被限制拿走,影响也不大,利润的大头已经通过出口中间产品提前获得了。而从日本出海经验来看,更担心的是日本大财团、大资本出海后只顾私利,赚取的利润并没有返回国内,导致日本本土日益衰落,科技研发、产业升级乏力,提供的就业也越来越少,导致贫富差距拉大。更可恨的是,这些出海的日资,不但拒绝回国、缴税,还做空日本从中牟利。日本为了吸引海外资金回国缴税,只收5%的税,就算这样海外日资也不愿意回国,2023年日元急速贬值,迫切需要海外资金回流稳定币值,然而这些日本海外资产要求日本政府必须全额免税,才考虑回国,注意仅仅是考虑。实际上这些海外日资,别说在日本需要的时候帮助稳定币值,能不趁机做空就属于很考虑国家利益的了。虽然看起来日本在海外确实新造了半个日本,但获得的收益并没有回流到日本,海外收益只肥了日本极少数人,并没有带动日本本土投资、就业、国民收入的提升,甚至还成为日本财政持续失血的出血口。而经济角度,日本之所以出现干弱枝强,除了日本政府执政能力不足、对海外掌控力弱以外,关键在于相比海外,日本本土市场太小了。而中国不一样,本土市场未来将长期占全球四分之一以上,未来还将持续增长,甚至达到全球三分之一以上,任何出海企业都必须扎根中国本土。目前中国海外净资产已经高达3.55万亿美元,超越日本成为全球第一大对外投资国,但注意中国对外投资与日本有本质不同。日本海外投资近七成投入金融领域,其他两成投入实体,一成是外汇,这种结构必然只对少数寡头有利;反观中国,结构更加健康,实体、金融、外汇占比大概是1:1:1,而外汇投资由央行掌控,而目前海外实体投资,从资金占比来看,主要还是央国企,而央国企要服从国家的指挥。正因此,中国在海外的投资,获得的收益除了必要的海外经营和扩张,其他收益源源不断的回流国内,最薄弱的也就是民企,所以才要保持出口退税吸引结汇。最典型的就是粮食、能源、矿物以及配套的港口、道路等,这些由中国掌控的海外资源与直接进口一道,为中国本土持续输血。当然可以继续保持忧虑,但截止目前,中国海外投资没有出现日本的问题。反而需要向日本学习做得好的地方,比如强化出海服务支持。近期国家开始加强金融出海服务出海企业,但还不够。还有的读者觉得小镇认为其他国家做不到,这才是傲慢。其实不然,改革开放以后,中国确实发展迅速,但是中国之所以爆发式发展,关键还是前三十年的积累。还有一个非常关键的基础:前三十年建立了超越生产力水平的生产关系,在这个超前的生产关系基础上,引入了国外技术、经验、资金,获得海外市场,这才有了中国经济的腾飞。注意中学政治“生产力决定生产关系,生产关系反作用于生产力”,这句话很重要。生产力和生产关系并不是时时刻刻匹配的,一般情况下,生产力超越生产关系,倒逼生产关系提升,典型如现在AI技术爆发,目前人类社会并不适应未来AI时代,所以各方面都需要变革。但特殊情况下,生产关系也可以超越生产力,甚至是大幅超越,这就需要非常强悍的领导核心,要以远超时代的眼光和威望提前布局。前三十年之伟大,就在于打破了中国几千年的小农经济、封建思想,在尚未实现工业化的情况下,提前打造了一个非常适合大规模工业化的基础,用马克思学说重塑了中国各阶级,进行了彻底的社会改造。尤其在一盘散沙的社会条件下,成功缔造了中国历史上甚至是人类历史上最强大、最团结的政治力量,这个政治力量是中国后来崛起的关键。还有1955年《论十大关系》、1957年《关于正确处理人民内部矛盾问题》,确立了中国当时乃至未来的结构调整战略。在大战略方向的基础上,有非常多宏大的改革。比如破四旧,打破了农村劳动力对宗族的人身依附;解放妇女,直接让中国劳动力翻番;还有社会主义改造,普遍建立单位制,加强基层建设等,让松散的中国人习惯了组织化,而组织化是大规模工业生产的基础。改革开放的时候,虽然中国经济和制造业相对落后,但当时中国已经拥有了远超生产力水平的生产关系。那么看看目前中国出海的目的地国,无论印度、越南、墨西哥亦或者欧洲一些国家,具备类似有利于大规模工业化的生产关系吗?工业不仅仅是技术、资金、工厂车间,也不仅仅是培训能够使用工具设备的工人,更难的是思想意识、组织形态的变革。比如印度,基础教育、科技水平在发展中国家已经不错了,但是印度的工人仍然深陷于传统的社会关系,尚不能适应现代工业的要求。美国制造业公司吸收了大量印度精英,然而实际效果如何呢?波音飞机事故率激增,印度本土制造业问题不断,跟印度工人思想理念上停留在旧时代有直接关系。很多人一看到中国企业在外投资就喊资敌,要求不能帮助其他国家发展,如果毛主席知道现在的有些中国人竟然成了这个样子,他该有多伤心?别忘了天安门上写着“世界人民大团结万岁”,毛主席在1951年与周世钊等谈话时也说“我决心要为全中国痛苦的人,全世界痛苦的人贡献自己的全部力量”,后来毛主席还感叹全世界还有这么多受苦的人。中国的“人类命运共同体”绝不是噱头,而是先烈以鲜血浇筑的旗帜,这才多少年,难道就要丢了初心?这个初心,对普通人至关重要,不要觉得国家坚持这些理念太守旧,要想清楚自己的利益在哪里。如果这些初心失守,巨大的利益到了少数寡头手里,普通人怎么办?

文中观点仅为作者观点,不代表本平台立场

各位读者朋友,公众号改了推送规则,如果您还希望第一时间收到我们推送的文章,请记得给北大纵横公众号设置星标。 点击左下方公众号“北大纵横”→点击右上角“...”→点选“设为星标⭐️”。

点击左下方公众号“北大纵横”→点击右上角“...”→点选“设为星标⭐️”。

作者 | 镇长本人

作者 | 镇长本人