月薪3万,岗位仍缺口百万!最“顶流”的专业来了!

当无人机在天空划出航线,一场围绕低空经济的人才储备战,正式打响!

近日,教育部发布《2025年度普通高等学校本科专业申报材料公示》。其中,低空技术与工程专业拟新增数量最多,申报高校120所,包括电子科技大学、大连理工大学、山东大学、暨南大学等“双一流”高校。

120所高校集体抢滩“低空技术与工程”专业,数量高居申报专业榜首,显然,这场突如其来的“低空专业热”远超预期。

从北国冰城到南海之滨,从东部沿海到西部内陆,各地高校不约而同地瞄准了同一片天空。

这不仅是一场高等教育专业设置的调整,更是对各地低空经济产业发展现状与雄心的敏锐响应。

乘风而飞的产业

与人工智能类似,低空经济同样由国家战略牵引、产业需求驱动,如今在高校端引发了一场竞相布局的“新基建竞赛”。

在发展新质生产力的背景下,政策东风是首要驱动因素。

2021年,《国家综合立体交通网规划纲要》首次将低空经济纳入国家规划;2024年被认为是低空经济“元年”,这一年低空经济作为“新增长引擎”首次写入政府工作报告,2025年3月,全国两会政府工作报告再次明确提出“推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展”,各级政策密集出台,为专业设置提供了顶层设计和政策保障。

地方产业焦虑与雄心构成第二重驱动。

要知道,在全球化产业竞争格局深刻调整的背景下,中国地方经济正经历着前所未有的转型阵痛与战略机遇交织的复杂局面。

伴随着传统制造业增长乏力,各大城市正寻求产业转型升级和新增长极。

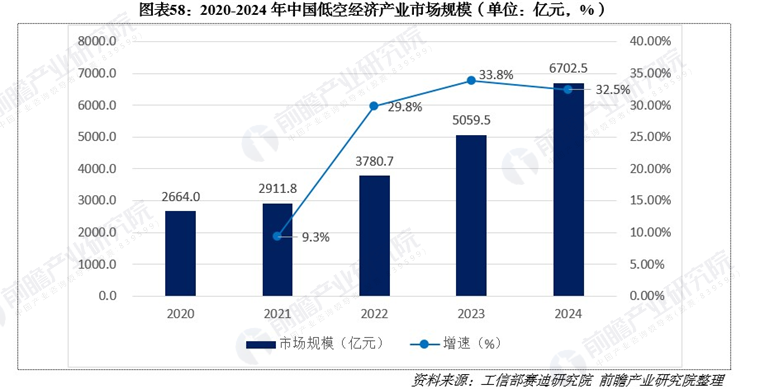

而伴随低空飞行关键技术突破、应用场景拓展、市场需求激活,低空经济正从“小众试验”走向“大众视野”。2024年中国低空经济规模达到6702.5亿元,仍保持30%以上的高增长。

各地纷纷将目光投向低空经济这一前沿领域,试图通过构建"天空之城"的产业版图,进行“换道超车”,实现经济高质量发展。

而专业申报成为打造产业人才底座、吸引产业链企业落户的“先手棋”。

这步棋的背后,实则是对未来产业生态主导权的争夺。

不过,低空经济这片新蓝海所需的人才,绝非传统教育体系下培养的单一技能型劳动者,而是横跨航空航天、人工智能、通信工程、能源动力、交通运输乃至法规标准的“超级复合型人才”。

而传统专业已经难以覆盖“飞行器设计+AI算法+空域管理”的交叉需求,例如,无人机物流配送,既涉及飞行器抗风性能(力学)、实时避障算法(AI),还需接入城市空域管理系统(通信),行业复合型人才缺口巨大。

据有关部门测算,无人机操控员、低空技术研发、飞行保障等相关岗位,竟然呈现出百万级的缺口。

根据中国民航大学的申报材料显示,低空安全技术与工程二级学科人才需求呈现爆发式增长,2025年行业人才缺口预计超100万人,其中复合型人才占比达60%以上。

正因如此,能够驾驭整个系统架构或精通多个领域的复合型人才在市场上极为稀缺,其身价也随之水涨船高。

根据今年1月,北京市人社局发布的《2024年北京市人力资源市场薪酬状况报告(四季度)》,北京低空经济产业相关人才需求逐步增加,相关岗位高薪招人才:飞行器自动控制算法工程师月平均薪酬中位值达29435元,无人机飞行技术工程师、低空飞行器设计师月平均薪酬中位值均超26000元。

这场专业申报潮,实则是地方政府与高校对产业机遇的集体押注——专业即基建,人才即筹码。

如何策略布局?

虽然申报现状热火朝天,但高校申报低空经济相关专业仍需要理性规划,不能盲目跟风。

要知道,低空经济的竞争,本质是“人才密度”与“产业厚度”的博弈。

这片蓝海不仅需要一批高素质专业人才形成集群效应,更需要有扎实的产业链条、应用场景和企业生态作为承载。

在这场博弈中,人才与产业相互依存、相互促进。若人才培养滞后于产业发展,将造成人才密度不足与产业厚度薄弱,直接制约产业竞争力。而产业滞后同样无法为人才提供足够舞台,削弱吸引力,形成恶性循环。

因此,实现人才密度与产业厚度的良性互动和协同发展,是推动低空经济高质量发展的关键所在。

从产业发展角度来看,前瞻产业研究院认为,不同城市在区位空域、产业基础、应用需求上差异显著,需结合自身条件明确低空产业主攻方向,并引导高校设置相应特色专业课程模块,推动产业做大做强,进而增加人才吸引力。

以本次申报情况为例,按申报高校所在城市进行统计,可以发现成都、南京、西安、北京、广州争相竞逐低空经济的态势积极,其中成都、南京是本次申报低空经济专业高校最多的城市,分别有7所高校进行申报。

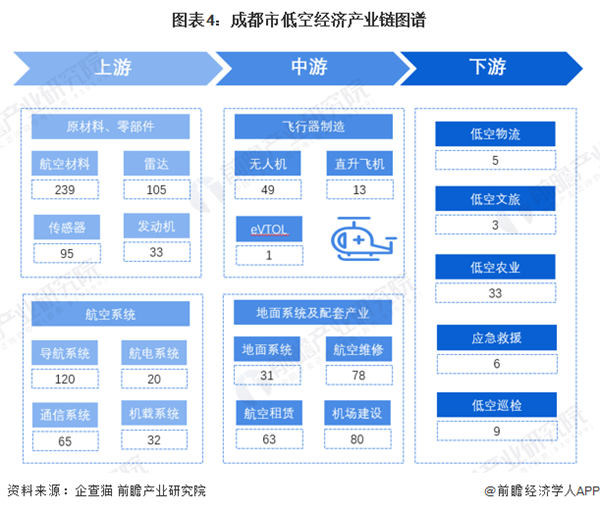

成都的低空经济产业基础雄厚,已形成“研发+制造+运营+服务”的低空经济完整产业体系,聚集低空经济企业超500家,低空飞行器产品实现了从10千克到吨位级的全覆盖。同时还聚集60余所高校院所以及160余家低空经济领域的高新技术企业,已建成低空经济创新平台25个,综合实力居全国第一梯队。

为发力打造西部低空经济中心,成都正在加快探索低空经济新业态新模式,助推低空经济从“飞起来”到“用起来”。在这一过程中,人才支撑是关键驱动力,例如,运营管理、场景策划方面的人才能够推动低空物流、城市通勤、文旅体验等商业化应用落地,破解“有技术无市场”的产业化梗阻,加速低空经济与社会经济深度融合,为产业发展提供坚实智力支撑和持续发展动能。

再来看南京,南京的低空经济,发端于高校院所,领先在创新实力,要知道南京航空航天大学是国内最早开展无人机研究的高校之一。去年5月南京率先启动全国低空经济发展新型示范区建设,锚定“主要科创策源地、产业高地、服务枢纽”三大战略定位,紧扣科技和产业融合创新,以校地共建、政企合作、跨界融通打造科研平台矩阵,攻关核心技术难点。

目前全市低空经济产业“链”上主要企业超过300家,正在围绕低空智造、飞行应用、保障服务等细分领域,加快产业集聚,构建全链生态,这都需要实验室、高校、企业的高效协同。其中,人才发挥着至关重要的支撑和引领作用,尤其是高层次科研人才与工程技术人才可突破低空飞行器核心部件的研发瓶颈,提升自主创新能力,解决高端制造“卡脖子”问题。

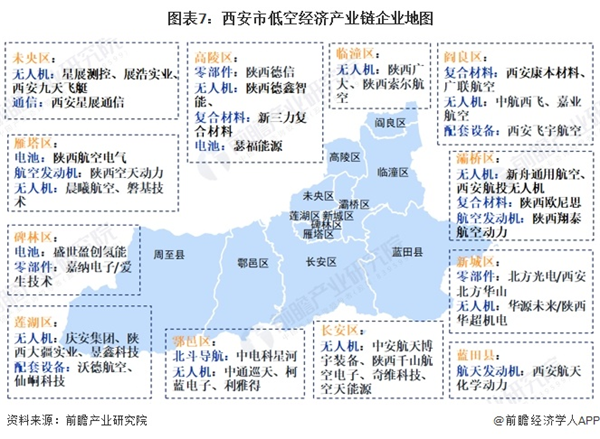

另外,逐鹿“低空之城”,西安也一马当先。西安作为传统航空航天产业重镇,有多所航天动力科研机构、全国重点实验室、相关高校,技术研发实力突出、产业链条完整,对于低空经济发展拥有得天独厚的优势。目前已形成了以高新区航天基地,阎良航空基地等为核心的多个产业集聚区。截至2024年,西安低空经济领域专利申请量超1200件,覆盖AI避障、集群控制等前沿技术领域。

西安的低空经济发展集中在技术门槛较高的上中游研发和制造环节,要突破发展瓶颈、实现产业能级跃升,亟需高水平人才的深度赋能,通过汇聚高端人才,西安不仅能强化在飞行器研发、关键部件制造等上游优势,更可逐步构建贯通研发、测试、运营的全产业链生态,最终解决核心技术依赖、产业协同不足与应用场景受限等核心痛点。

对于众多申报城市而言,上述城市的实践指明了发展方向。而能否将产业做大做强,则深刻考验着城市的产业定位精准度与招商引资的靶向性,迫切需要地方政府与专业智库深度联手,共同推动低空经济从“飞起来”到“用起来”,最终实现“活起来”。

(封面系百度AI生成)

文中观点仅为作者观点,不代表本平台立场