中国大学满意度第一的专业,又苦又累又低薪,但是年年还被抢着报

大自然需要一批人去理解生物需求、关心其处境、帮助其生存,ta们将为这个地球的生态改善,带去更多的可能。

——女同事说

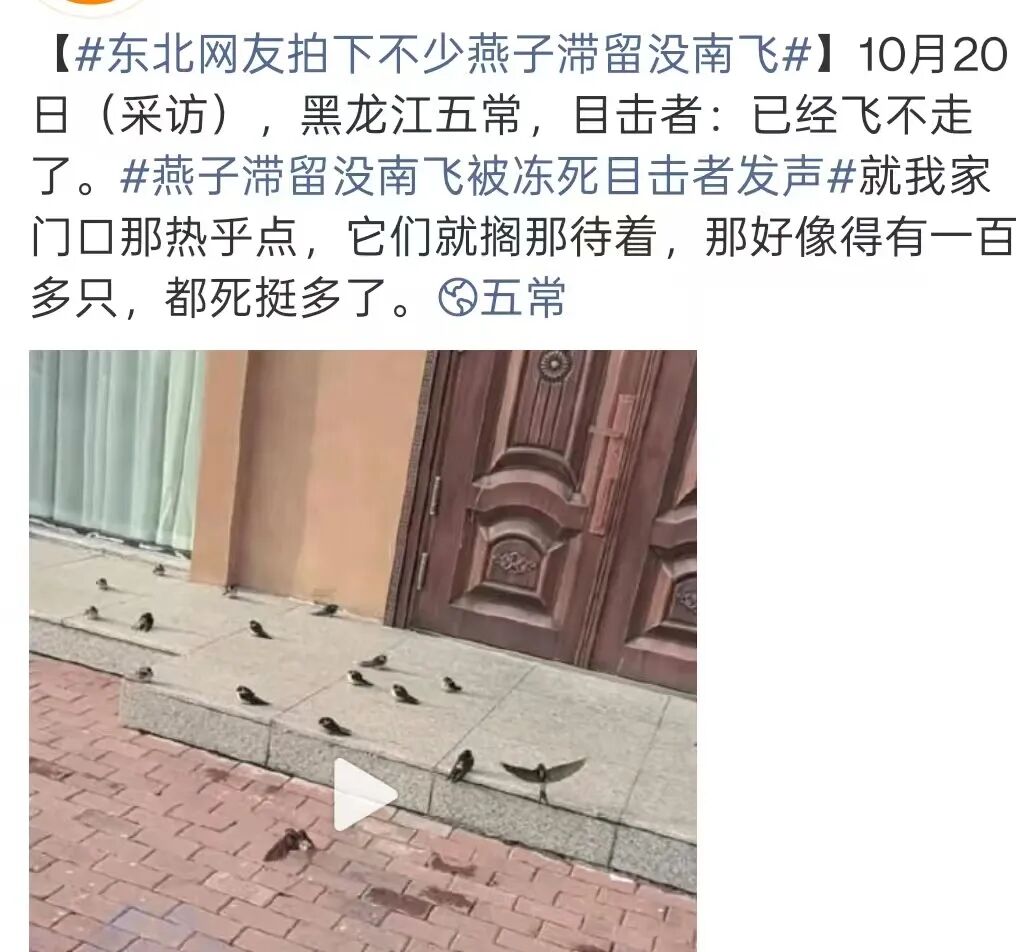

近日,在东北断崖式降温之际,有人发现本来应该飞往南方的燕子,居然还在东北生活,毫无南飞的迹象。

图源:微博@大象新闻

随着气温越来越低,已经有不少适应不了气温的燕子死亡,这引发了很多网友的担心。

为何燕子还不南飞?

东北林业大学的专家给出了答案:

这场悲剧的元凶是气温“断崖式”下跌后引发的连锁反应——昆虫因低温消失,燕子能量补给中断,最终无力继续漫长的迁徙旅程。

所以,解读来自自然的警讯,需要的不仅是善意的关切,更需要专业的洞察。

正有一群年轻人,在一个专业里,系统学习如何应对这类复杂的生态事件。

这个专业就是——野生动物与自然保护区管理专业。

只用和“毛茸茸”玩耍?实际“十项全能”

许多人对野生动物与自然保护区管理专业学习的想象,是学习任务轻松有趣,在大自然就可以完成作业;能和各种野生动物打交道,比如呆萌的大熊猫、可爱的金丝猴;在草原和森林自由穿梭,没有人际社交烦恼......

但实际上,这个专业培养的是复合型人才,要求“十项全能”:

既要掌握野生动植物保护基本理论、方法和技能,又要能参与自然保护区建设与管理,像保护与管理、调查监测、规划设计、科学研究等工作;

图源:小红书@宇晴Eugenia

既要当动物们的“私人医生”,研究遗传病防治;又要做保护区的“总设计师”,规划生态廊道。

作为“全能管家”,他们要学习的课程有很多很多门:

动物遗传育种学、动物繁殖学、动物普通病学、动物微生物学、解剖与组织胚胎学、毛皮动物饲养学、配合饲料生产学、野生动物管理学、野生动物生态学、物生态学、进化生物学、森林生态学、保护经济学、湿地学、森林资源经营管理、生物技术......

主要分为三个板块:理论基础课、专业核心课和实践课。

理论基础课主要有普通动物学、动物遗传育种与繁殖学等,课程的配套的教材厚厚几大本,即便再难学,为了给动物分类和遗传打下基础,也必须硬着头皮背完。

图源:小红书@舒芙蕾

专业核心课则更加聚焦与野生动物和自然保护区,主要有野生动物管理学、野生动物生态学、自然保护区规划设计、保护经济学等课程。

专业核心课在之前所学理论的基础上,教学生们深入分析食物网、种群动态和栖息地选择,引导学生计算生态服务价值、探讨如何让绿水青山真正转化为金山银山。

除了这些相对理论化的课程,实践课程也很多,并且不像大家想得那么有趣轻松。

比如必备的解剖与组织胚胎学,它研究动物的形态结构、组织构成以及胚胎发育过程。由于不仅需要学生记住密密麻麻的文字,还需要他们亲自操刀解剖动植物,这门课令不少人“闻风丧胆”。

图源:小红书@薄荷味的猫

还有一些需要去野外捕捉动物制作标本的课程,一组人为了捉一只老鼠围堵了一口井,狼狈地趴在地上找老鼠,因为拿不出老鼠标本不给分。

图源:知乎@蹲蹲

此外,还有那些看似充满野趣、实则考验耐心的实践:在同一个地方蹲两周观鸟,记录它们的行为,有时候腿蹲麻了也不能起身大幅活动;

学习辨认动物的脚印、卧迹,甚至需要通过“捡屎” 来分析动物的健康和食性;

图源:小红书@一颗菩提子儿

如果方向感不好,还极有可能在没有信号的野外迷路,只能无助地原地蹲着等老师来接......

所以,这个专业的学生很快就能认清一个现实:他们不是在和“毛茸茸”玩耍,而是在为了“全能”而努力。浪漫的想象被严谨的科学取代,从实验室到深山老林,他们的战场无处不在。

就业面窄,但针对性强

据统计,目前全国开设野生动物与自然保护区管理专业的院校不到15所

,如北京林业大学、东北林业大学、华南农业大学、四川农业大学、西南林业大学等。

和一些热门专业相比,野生动物与自然保护区管理专业显得相对“小众”。不过“小众”也不是一件坏事,正是这份“小众”,为这个专业的学生的未来职业发展铺设了一条相对独特的道路。

比较对口的出路之一是深入各个自然保护区,成为守护珍稀动植物的“一线哨兵”。在秦岭深处,他们可能每天巡山数十公里,监测大熊猫的活动痕迹;在青海可可西里,他们要忍受高原反应,守护藏羚羊的迁徙路线;在南方湿地,他们划着小船观察候鸟的栖息情况。

但是许多岗位位于偏远地区,气候恶劣、交通不便、与现代社会相对隔离,这不仅需要他们有强健的体魄,也需要耐得住孤独和寂寞。

图源:小红书@匪妮妮

其次是在科研单位如中国科学院动物研究所、森林研究所等地从事野生动物监测与研究,成为它们的“幕后智囊”。通过分析DNA样本、研究栖息地碎片化、评估气候变化影响,为保护政策的制定提供科学依据。

而这份工作要一直和各种论文数据打交道,有时在实验室一坐就是一整天。

在“绿水青山就是金山银山”的理念下,生态旅游开发与管理也是一个重要方向。他们可以为旅行者设计“观鸟长廊”、生态研学路线等,在保护自然和利用自然之间寻找微妙的平衡。

此外,还可以加入世界自然基金会(WWF)、大自然保护协会(TNC)等环保组织,推动具体的保护项目落地;或者是去高校相关专业从事教学工作。

薪资是一个无法回避的、略显沉重的话题。这个专业毕业后的薪资水平,呈现出明显的“地域差”和“单位差”。

在东部沿海城市或国家级科研院所,薪资可能较为稳定体面;如果被分配到中西部偏远的自然保护区或基层林业站,薪资水平往往与一线的辛苦付出难以匹配。

虽然随着资历和职称的提升,薪资会有所上涨,部分地区也在逐步提高艰苦岗位的津贴标准,但整体而言,选择这一行,拿到高薪的可能性微乎其微。

图源:小红书@李雨哈

除了薪资水平不高,就业选择不多也成为这个专业毕业生要面临的问题。作为一个小众专业,直接能对口的岗位并不多,且大多需要硕士学历。

图源:小红书@披着凉皮的狼

最后来说说考研和考公。

野生动物与自然保护区管理专业的考研方向主要集中在野生动植物保护与利用、动物学、生态学、风景园林学等相邻学科,过提升学历来增强竞争力或转向研究领域。

考公考编则指向了国家林业和草原局、生态环境部、海关、自然资源部等相关部门,寻求一份更有保障、更稳定的工作。

总而言之,这个专业的就业面相对狭窄,但社会价值极高,不可替代性很强。它不是一个快速致富的专业,但却能让毕业生在大自然里找到存在感。

与自然相伴,与生态共存

与自然相伴,与生态共存

每一个选择坚守在这条路上的人,都不得不在理想与现实的夹缝中寻找平衡。他们面临的问题,除了艰苦的环境和有限的薪酬,更深层次的在于职业认同感与现实落差带来的心理冲击。

图源:知乎@初雯雯

当同龄人在都市写字楼里讨论着KPI和年终奖,在社交媒体分享精致的生活片段时,他们可能在深山老林里顶着风雪追踪动物的足迹,或者在简陋的站点里整理数据。

这种强烈的对比,很容易导致自我怀疑和价值感的动摇。

图源:知乎@初雯雯

加之社会公众对这个行业还存在着“养熊猫”、“玩猴子”的片面认知,更让他们的专业性和辛苦没有被大众了解。这种不被了解的孤独感,有时比身处物理上的荒野更甚。

然而,时代的浪潮正在为这片看似"冷门"的领域注入新的暖流,展望未来,前景还是比较乐观的。

随着“生态文明建设”被提升至国家战略高度,国家对自然保护地的投入持续增加。目前,我国已建立超过1.18万个各级各类自然保护地,包括国家公园、自然保护区、自然公园等,覆盖了陆域国土面积的18%。

这笔宏大的“绿色资产”后续的精细化管理和科学研究,需要大量专业人才去支撑。

图源:《求是》杂志

在薪酬体系方面,尽管过程缓慢,但变化正在发生。一些经济发达省份已开始提高林业系统,尤其是一线保护岗位的薪资待遇和福利保障。

同时,生态旅游、自然教育、康养产业、生物技术等绿色经济形态的蓬勃发展,为毕业生开辟了更广阔、也更市场化的就业路径。他们可以将在学校学到的生态学知识、物种识别技能,转化为旅游产品、课程设计或环保解决方案,实现知识价值的多元化“变现”。

除了这些宏观的向好趋势,更动人的力量来源于情感连接和职业价值。

保护工作不仅仅是为了冷冰冰的数据和国家公园版图的扩大,更是为了维系那种微妙而珍贵的人与其他生物的和谐共处。

那些守护者的身影,每一次将受伤的动物治愈后成功放归山林,一片因保护而重现生机的湿地,一个当地孩子因为他们的讲解而眼中闪起对生命敬畏的光,一次阻止盗猎行为后的欣慰——这些瞬间所带来精神上的回报,构成了所有辛苦和坚持最根本的意义。

图源:知乎@蹲蹲

所以,野生动物与自然保护区管理专业,远不止是一个专业的选择,它更是一次人与自然的“双向奔赴”。

这条路,注定不会轻松,甚至有些冷清。它要求行走其上的人,既能低头看清脚下的粪便和足迹,也能抬头仰望星空的指引;既能忍受独处的寂寞,也能怀揣对万物众生的热情。

正如珍·古道尔所言:“唯有理解,才能关心;唯有关心,才能帮助;唯有帮助,才能都被拯救。”

大自然需要一批人去理解生物需求、关心其处境、帮助其生存,这种致力于理解、关心、帮助生物多样性保护的信念,也将为这个地球的生态改善,带去更多的可能。

参考资料:

1.浙江高考早知道:大学专业解读:解读野生动物与自然保护区管理专业

2.山东高考一点通:在全国,只有十三所高校开设了这个专业!

3.大学生必备网:野生动物与自然保护区管理专业就业方向与就业前景怎么样

4.高考100网:野生动物与自然保护区管理就业方向及前景:哪个大学比较好

5.知乎:如果以后上大学想学野生动物保护专业,出来去保护濒危野生动物,路怎么走?

文中观点仅为作者观点,不代表本平台立场