未来淘汰你的,不是AI,而是你不会做“审美选择”。

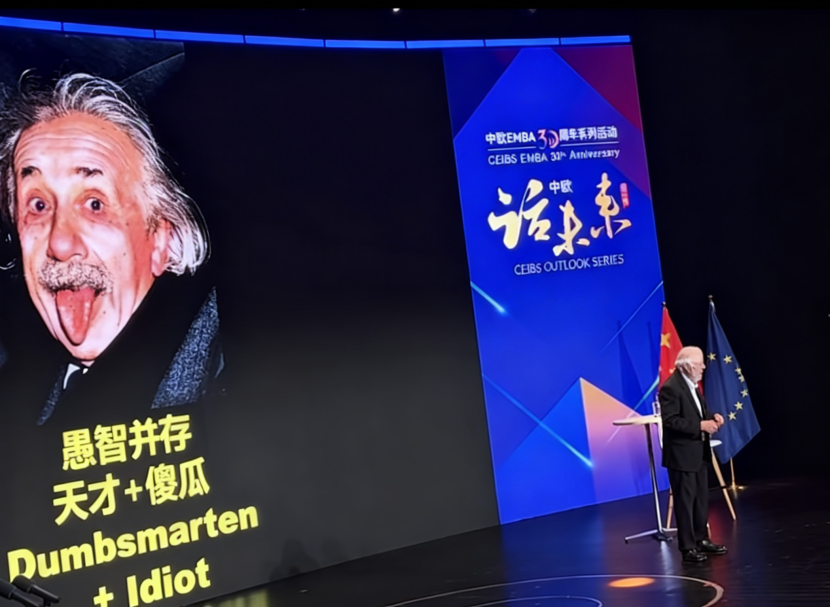

美国著名科技作家、思想家和未来学家

凯文·凯利(Kevin Kelly,下文简称KK)

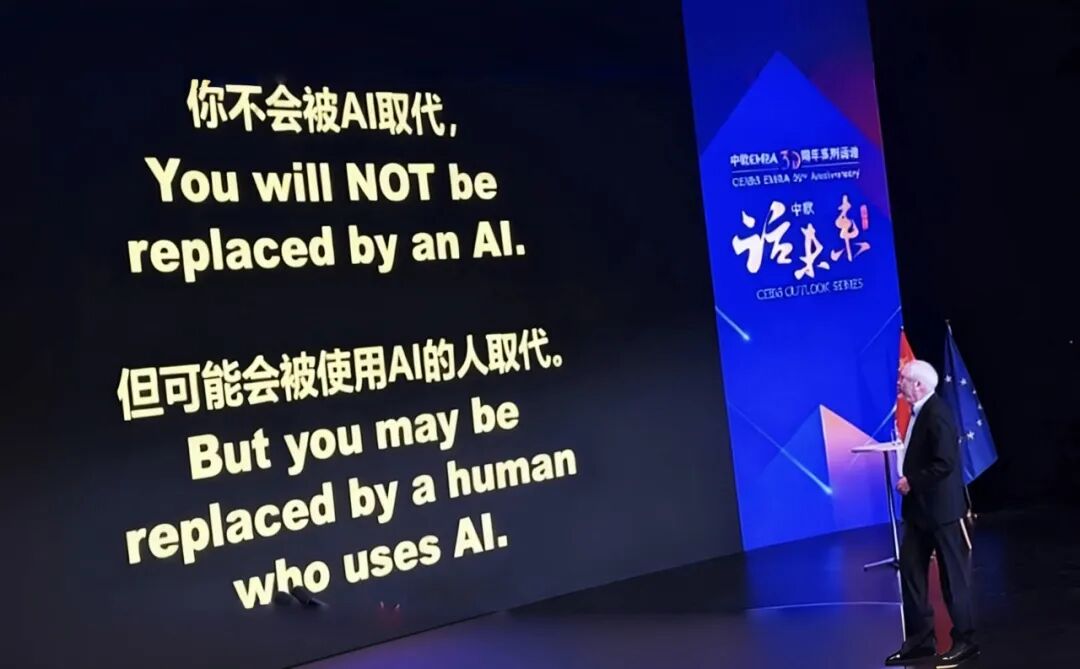

近期一次公开演讲中,KK直言:“未来你的收入水平将取决于与你的AI协作能力。”

这话听起来是机会,实则是一场冷酷的筛选。AI把创造的“工具权”交给所有人,却也撕掉了大多数人“技术”的护身符。

当谁都能让AI画图、写文案时,什么才让你无可替代?

答案是:你判断“什么是好”的能力—你的品味。

它正从一种修养,急变为我们最核心的竞争力。

首先,

AI其实是面镜子,照出的是我们审美深浅 。

许多人误以为,精准的指令源于技术性的逻辑思维。我坚决反对这种浅薄的见解。指令的精度,本质上是审美分辨力的外在体现。

技术越发达,品味越重要。

当AI工具普及,输出质量不再受限于工具掌握能力,而取决于使用者的审美眼光和判断力。

不同使用者与AI交互所产生的价值鸿沟,本质上是其审美素养的鸿沟。

其次,

这根植于个体的“审美资本”积累。

与AI的协作,若只停留在“知”其操作的层面,而未能进阶至“好”之探索与“乐”之创造的审美境界,则终究难逃“小人同而不和”的庸常窠臼。

识

“好”

能

力

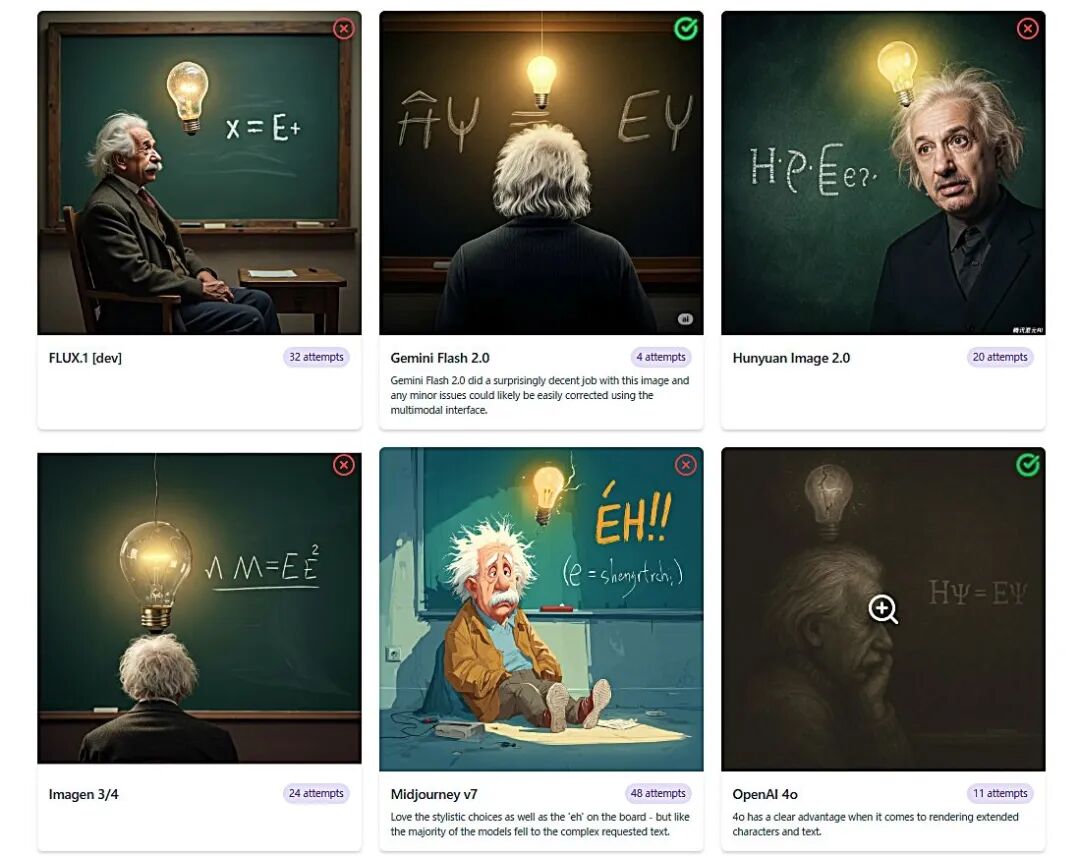

图源:GenAI Image Showdown

在AI尚未普及时,“好”的标准往往与专业技能深度绑定。

一位资深编辑能瞬间捕捉文字的弦外之音;

一位杰出画家能直觉般把握色彩的微妙平衡;

一位优秀程序员能写出如诗般优雅的代码;

这种能力,常被误解为天赋,但究其本质,是海量高质量样本输入后,大脑内隐学习所形成的“模式识别”神经网络。

从技术角度看,这与人预训练大模型的过程惊人地相似。一个模型之所以强大,并非因其算法本身有多神秘,而是因为它“阅读”了互联网规模的语料,“观摩”了亿万的图像。

它从中学习统计规律,构建起一个关于“何为通顺句子”、“何为合理图像”的内部概率模型。

人类的品味形成亦然。

在几年的的编程生涯中,最深刻的体会是:提升代码质量最有效的途径,并非反复钻研语法手册,而是沉浸式地阅读如Linux内核、Google开源项目等顶尖代码。在这个过程中,你并非在记忆规则,而是在潜意识中重构了对“整洁”、“高效”与“健壮”的直觉。

因此,识“好”的本质,是我们在特定领域内构建的一个高质量、高密度的内部“训练数据集”。当这个数据集足够丰富时,我们便拥有了一个快速、精准的“内部判别器”。

在AI时代,这个能力变得至关重要。因为AI是无限生产的引擎,它能瞬间生成海量选项,但哪一个选项是符合特定语境、具备独特魅力、能直击人心的“好”选项?

这需要人类来把关。

我“内部判别器”质量,直接决定了我能否从AI生成的“数据垃圾”或“平庸之作”中,精准地打捞出真正的宝石。

此时,品味不再是风花雪月的谈资,而是一种高效的资源配置与价值发现能力。

知

“好”

为

何

当我们凭借直觉判断某物为“好”时,挑战才刚刚开始。

如何将这种模糊的、感性的“好”传递给AI,是协作中的核心瓶颈。

比如让AI修改一个海报,如果说“再好看点”或“缺少冲击”,其结果注定是失败的。这如同向一个拥有庞大数据库却毫无生活经验的智能体描述“爱情”——它需要的是可解析、可执行的参数,而非一个空洞的概念。

这个过程,要求我们完成一次关键的认知跃迁:将内隐的、基于经验的“感觉”,翻译成外显的、结构化的“概念”。这不仅是与AI沟通的技巧,更是对自身知识体系的深度拷问。

比如这些关键字指令:

动作增加点张力则对应的是运动轨迹、肌肉线条、构图失衡感的具体参数。

光影更戏剧化一些则意味着提高对比度、明确主光源方向、强化阴影的轮廓。

氛围充满东方诗意则可以分解为色彩倾向(如水墨的灰度)、元素符号(如远山、孤舟)、构图留白等。

这恰似一段亲密关系中的有效沟通。与其抱怨“你没有给我想要的感觉”,不如清晰地表达“我希望每周能有两次深入的交流,在我情绪低落时能获得一个拥抱”。后者才是可被理解、可被执行的指令。

在AI研究中,我们称之为“可操作性”。我们的审美,如果不能被清晰地解构和表达,就无法转化为生产力。它将被困在大脑中,无法通过AI这个强大的杠杆去放大和实现。

因此,品味的价值,一半在于其存在本身,另一半则在于它被“翻译”成机器可理解语言的能力。

致

“好”

之

道

那么,如何系统性地提升这种“翻译”能力?答案是在我们所在的领域,实现“词汇自由”。

这里的“词汇”,远不止于专业术语表。它代表了一整套该领域的描述体系、美学范式与操作语法。

在AI绘画中,它可能是“古典油画的罩染技法”、“浮世绘的平面装饰性”或“包豪斯的构成主义”;

在AI视频生成中,它是“镜头的德式运镜”、“剪辑的跳跃式转场”或“色彩的赛博朋克色调”;

在代码生成中,它是“设计模式的选择”、“架构的优雅度”与“代码的坏味道”。

过去,人们或许认为这些词汇是圈内人的“黑话”或炫耀的资本。但在人机协作的语境下,这些词汇是驾驭AI的“操作杆”和“控制台”。

词汇库越丰富、越精确,我们对AI的“调教”就越精细,产出的结果就越贴近心中那个理想的“好”。

那些能将AI“玩出花”的高手,秘诀并非掌握了什么不传之秘的“咒语式提示词”,而是因为他们自身就是该领域的专家。他们拥有扎实的基础知识、深厚的审美素养和清晰的价值判断。当一位资深设计师使用AI时,他是在用设计学的系统思维指导AI进行创作;当一位经验丰富的分析师使用AI时,他是在用统计学的严谨框架约束AI的数据挖掘。AI放大的,是他们早已内化的专业能力。

这引向了最根本的结论:想提升与AI协作的品味,没有捷径。它要求我们回归最朴素的积累——苦练基本功。

如同《卖油翁》中的“无他,但手熟尔”,真正的精通来自于对基础的千锤百炼。在AI时代,这种沉淀非但没有过时,其价值反而被指数级放大。

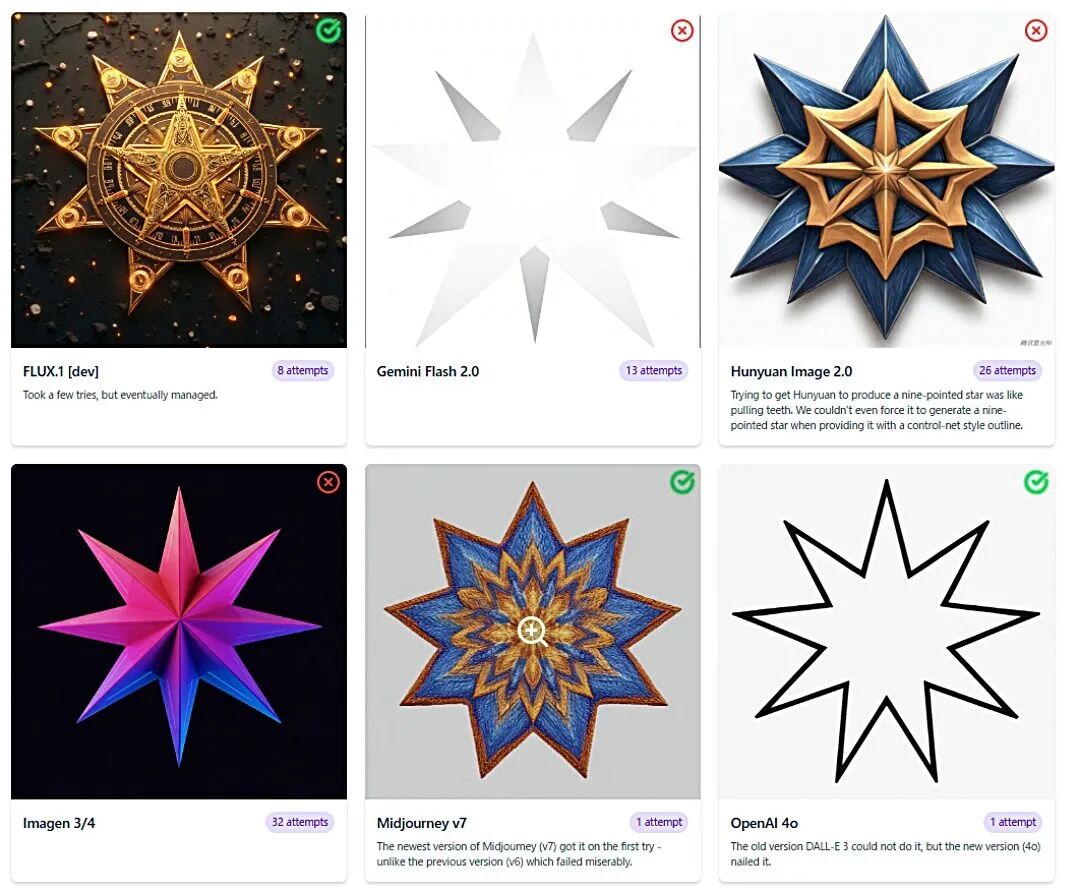

请帮我生成一个Nine-Pointed Star(九芒星)

指令:拥有9个顶点的星星的数字插图

图源:GenAI Image Showdown

请帮我生成一张图片The Labyrinth(迷宫)

指令:明确指示的出口和入口各有1个的标准2D迷宫。虚线表示穿过迷宫的路线。

图源:GenAI Image Showdown

我们正处在一个每天都将迎来历史性的拐点的时代。

AI作为一种强大的通用技术,正以前所未有的速度将工具成本降为零。这意味着,技术本身的壁垒正在崩塌,而基于深厚人文素养、专业知识与审美判断的品味壁垒正在快速筑起。

未来,算力会像电力一样便宜易得,但如何指令算力创造出独特、动人、富有深意的价值,将完全取决于屏幕前的这个人。

kk演讲现场

KK的断言,其深层含义正在于此:与AI协作的能力,表层是技能,深层是品味。它要求我们不仅是工具的使用者,更是价值的定义者、方向的指引者。

因此,在这个喧嚣的时代,最大的静气与最明智的投资,莫过于沉潜下来,在我们所热爱或专精的领域,持续构建那个独一无二的、高质量的“内部训练数据集”—内在审美。

这才是我们在AI洪流中,最昂贵、最无法被替代的核心竞争力。