增厚“绿色家底”,总书记一直惦念在心

4月3日,习近平总书记来到北京市通州区潞城镇,参加首都义务植树活动。

党的十八大以来,每年春天,习近平总书记都会同首都各界一同植树。

在植树现场,习近平总书记说,增绿就是增优势,植树就是植未来。要一茬接着一茬种,一代接着一代干,不断增厚我们的“绿色家底”。

今年是新中国植树节设立45周年。习近平总书记一直关心绿色事业,也牵挂着为绿色事业不断奋斗的人们。从河北塞罕坝到甘肃八步沙,再到山西右玉,进入林区丈量树木、走到沙地拿起开沟犁……点点滴滴,一言一行,凝聚了总书记的殷殷嘱托和绿色希望。

“它的生态屏障作用,要永远发挥下去”

三代塞罕坝林场人坚持植树造林,用辛勤和汗水浇灌出百万亩人工林海,为京津冀地区防风固沙、涵养水源发挥了重要作用。

2017年8月,习近平总书记对河北塞罕坝林场建设者感人事迹作出重要指示,点赞林场建设者们“创造了荒原变林海的人间奇迹,用实际行动诠释了绿水青山就是金山银山的理念,铸就了牢记使命、艰苦创业、绿色发展的塞罕坝精神”。

4年后,习近平总书记来到塞罕坝机械林场月亮山,深入绿意盎然的无边林海看望护林员,“我们建这片林,它的生态屏障作用,要永远发挥下去”。

离开月亮山,车队驶入林海深处,在一块写着“绿之源”的石碑前停了下来。这里是百万亩绿色林海的起源地——尚海纪念林。这个名字背后,有一段感人的故事:

建场之初,由于缺乏经验,塞罕坝连续两年造林成活率不足8%。1964年春,林场第一任党委书记王尚海带领职工在这里打响了“造林大会战”。连续多天,吃住在山上,共栽植落叶松516亩,当年成活率96%。

尚海纪念林里的展板上,有一张当年王尚海蹲在地上同职工一起研究造林技术的老照片。

习近平总书记驻足凝视,询问王尚海同志有关情况。林场负责同志说:“他始终放不下这片林子,1989年去世后,家人遵从遗愿,把他的骨灰撒在了这里,与这里的一草一木永远相伴。”

随着时间推移,当年的小树苗已遮天蔽日。

“走进林子里,感觉确实不一样,空气很好。”沿着木栈道,习近平总书记步入林中。在一棵落叶松前,总书记还特地用手丈量了一番:“长得很好,树干很直。”

连树成林,林下的生态环境也好了起来。林场负责人说:“原来我们脚下就是沙地,现在腐殖土层已有二三十厘米厚。这些小落叶松,都是种子落下来自然长起来的。这里经常出现黑琴鸡、狍子,这些年还发现了狼。”

考察中,习近平总书记强调,抓生态文明建设,既要靠物质,也要靠精神。要传承好塞罕坝精神,深刻理解和落实生态文明理念,再接再厉、二次创业,在实现第二个百年奋斗目标新征程上再建功立业。

人不负青山,青山定不负人。如今,塞罕坝的森林和湿地每年涵养水源量2.84亿立方米,释放氧气59.84万吨,固定二氧化碳86.03万吨。优质的生态资源也带动周边发展乡村游、农家乐等多种业态,每年实现社会总收入超过6亿元。

塞罕坝机械林场场长于士涛表示,围绕造林绿化再攻坚、森林抚育再提质,今年要通过营林、造林建设混交林2万亩,提高树种多样性,实现林场的良性发展。

“要继续发扬‘六老汉’的当代愚公精神”

20世纪80年代初,这里寸草不生、狂沙肆虐,风沙侵蚀着村庄和农田。当时风沙有多大?用一句话来形容:“秋风吹秕田,春风吹死牛。”

1981年,六位老汉开始治理这片沙海,组建林场,一代代林场人扎根沙漠、治沙造林,从沙逼人退到人进沙退,昔日漫漫黄沙变成如今郁郁葱葱。

△当年“六老汉”在八步沙植树的场景

△绿染八步沙

2019年8月,八步沙林场迎来了一位特殊的“治沙人”——习近平总书记。

当时,几名林场职工正在不远处进行“草方格压沙”作业,习近平总书记走过去,向他们询问作业方法,并拿起一把开沟犁,同他们一起干起来。不一会儿,沙地上就开出一道两米多长的直沟。

走进林场,看到漫地黄沙中显现出片片绿地,习近平总书记十分高兴:“中国造出了世界上面积最大的人工林,为全球生态保护作出巨大贡献。”

“新时代需要更多像‘六老汉’这样的当代愚公、时代楷模。”习近平总书记赞誉道,“要继续发扬‘六老汉’的当代愚公精神,弘扬他们困难面前不低头、敢把沙漠变绿洲的进取精神,再接再厉,再立新功,久久为功,让绿色的长城坚不可摧。”

作为第二代治沙造林人的代表,八步沙林场场长郭万刚说:“经过多年治理,风沙线后退了20多公里,封育管护面积达到了40多万亩,生态环境变得越来越好。”

当地通过生物治沙、工程治沙相结合的方式,累计治理沙漠达233.1万亩,不但扭转了“沙进人退”的被动局面,实现了“绿进沙退”的逆转,还因地制宜变“沙害”为“沙利”。

守住绿水青山才有“金山银山”。八步沙林场第三代治沙人郭玺说:“随着治沙的手段不断创新,这些年,我们八步沙林场也在努力转型,从过去单纯治沙转而向沙漠要效益。今后要逐步扩大八步沙‘溜达鸡’的养殖规模,打响‘八步沙’品牌,并努力通过网络直播和电商销售让更多的人了解八步沙、走进八步沙。”

“久久为功,利在长远”

当地民谣描述:“一年一场风,从春刮到冬,白天点油灯,夜晚土堵门。”曾有环境专家将右玉列入“最不适宜人类生存的地区”,建议全县搬迁。

1949年,右玉县首任县委书记张荣怀提出:“右玉要想富,就得风沙住,要想风沙住,就是多栽树。”张荣怀带头扛上铁锹,号召全县家家户户种树。

70多年来,一代又一代右玉人绿色接力,持续不断植树造林,林木绿化率从不足0.3%提高到57%,创造了将“不毛之地”变成“塞上绿洲”的生态奇迹。

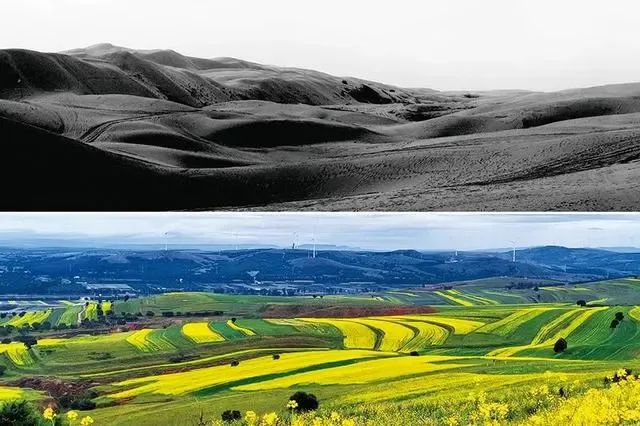

△上图为治理前右玉县随处可见的荒凉沙地(资料照片);下图为2021年7月13日拍摄的右玉县高家堡乡的景色。