文章转载自"北大纵横"

来源 | 地球知识局(diqiuzhishiju)

这并非战斗机的测试现场,而是在用专业风洞进行沙漠治理模拟实验。洞中小小的灌木将生长在数千公里的河西走廊各处,它们要面对的,是滚滚黄沙。为了挡住沙漠的脚步,人们想尽种种办法,而这仅仅是为了巩固某种持续了上万年的脆弱平衡。与沙共存,考验的是一个文明的生存智慧,而甘肃,正是实践这种智慧的主场。

甘肃,中国形状最古怪的省份。省内地域狭长,东南—西北的跨度接近1500公里。

横屏-说起“长得”长的省级行政区

你可能首先想到内蒙古,其实甘肃也很长▼

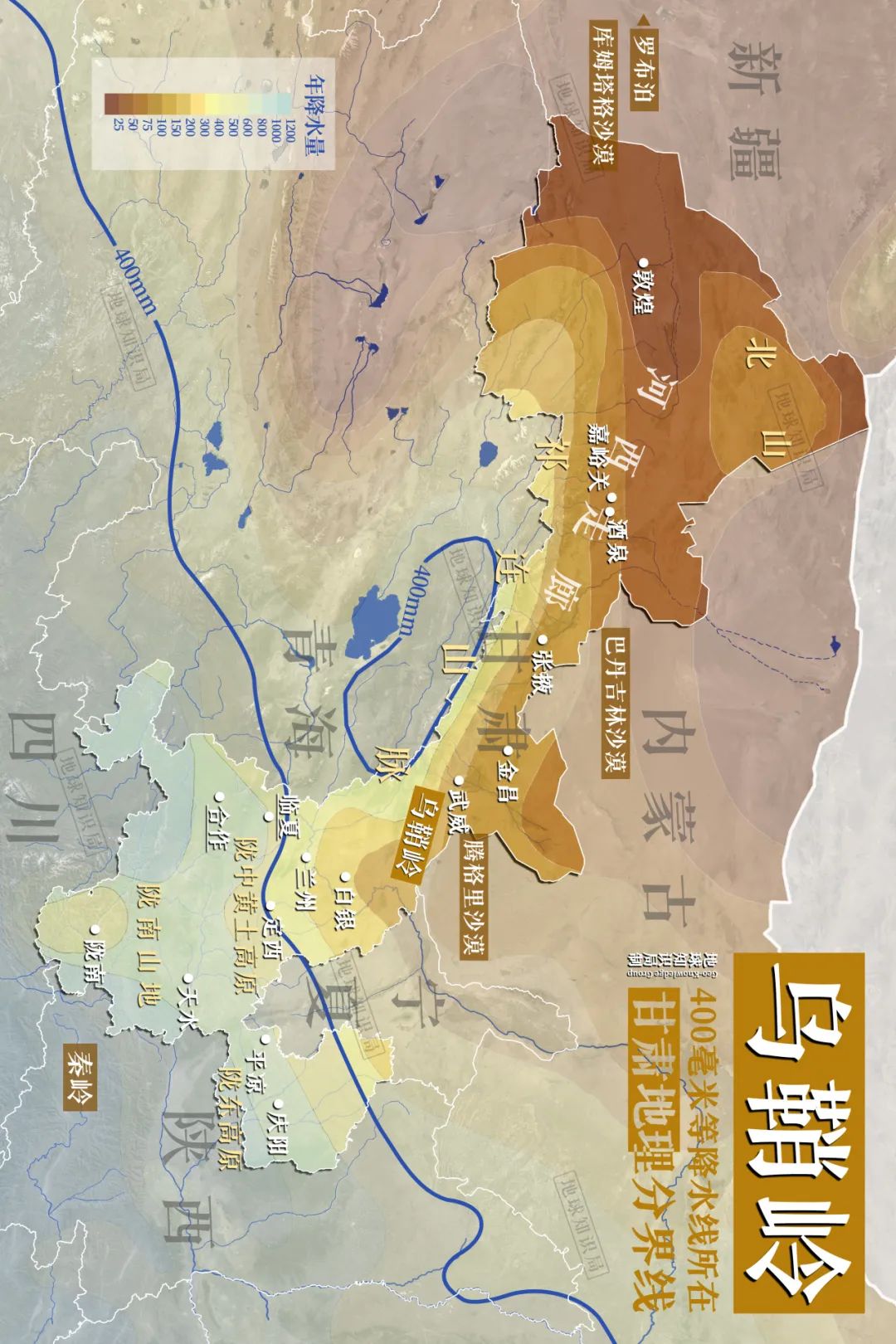

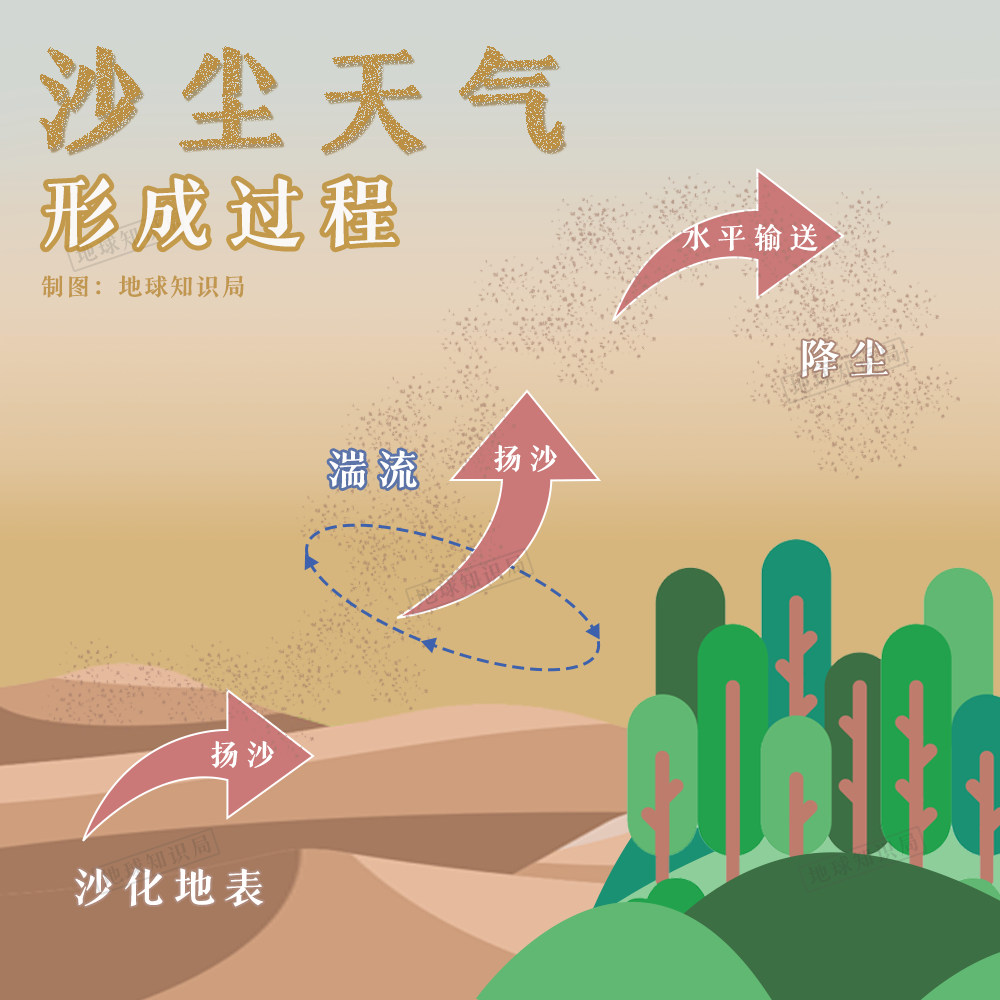

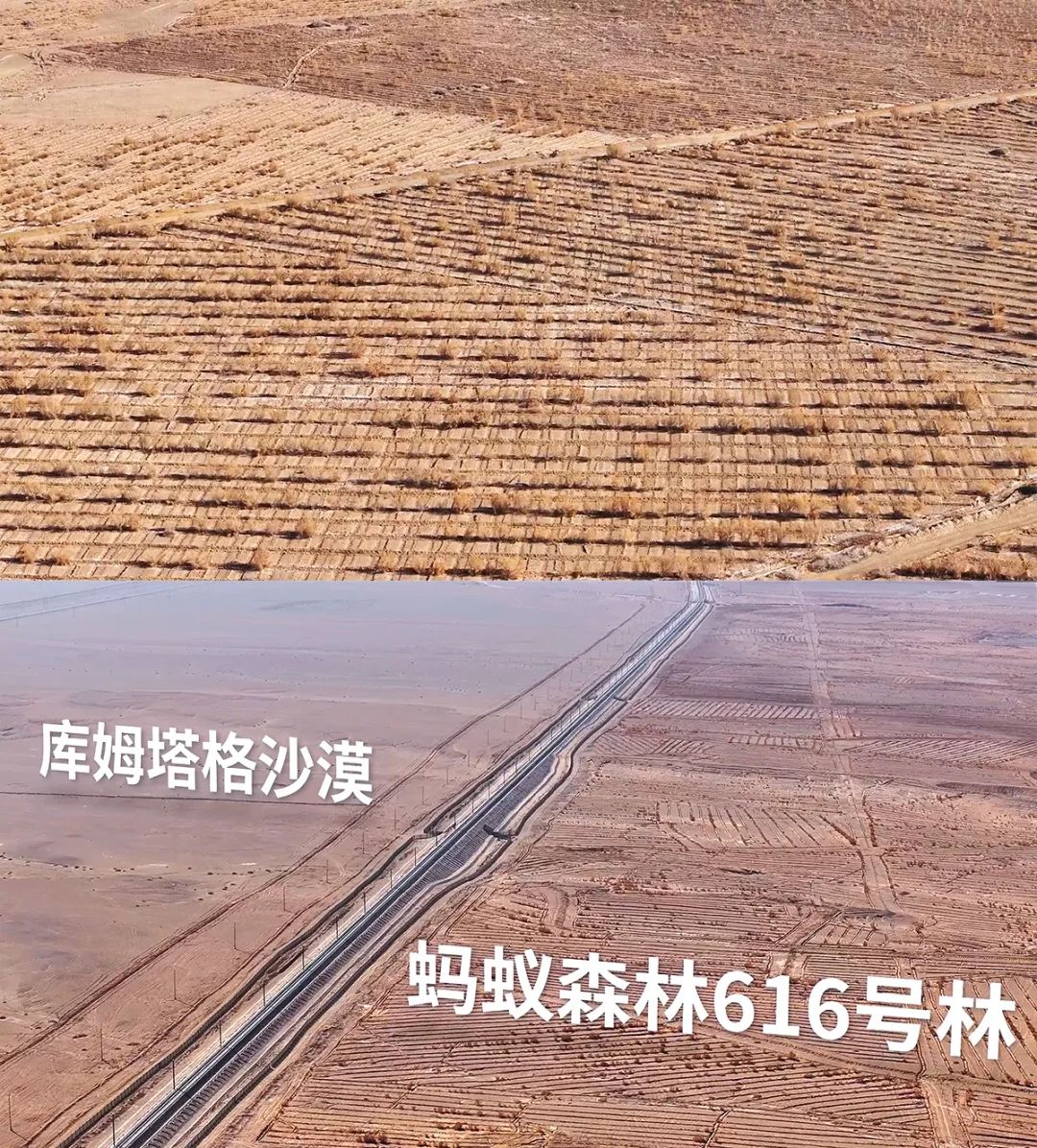

在甘肃的东南,秦岭以南的陇南,完全是一派南方风光,而前些日子因为麻辣烫火起来的天水,也有“小江南”的气象。乌鞘岭,正好是400毫米等降水量线的所在。在河西走廊,越往西去,降水量越少,武威一些地方是200多毫米,到了张掖就只剩100多毫米,走到最西端的敦煌,就只有约40毫米。然而,这些地方的蒸发量却往往高达1000多毫米,所以甘肃越往西越是荒漠戈壁,出了甘肃再往西,就是生命禁区罗布泊。乌鞘岭,也是中国内流区和外流区的分水岭,过了乌鞘岭,百川便不能到海。高大的祁连山撑起了甘肃的“脊柱”,雪水汇成的疏勒、石羊和黑河三条河流流经干旱的土地,也撑起了下游十几片绿洲。这是河西走廊的文明之源。河水顽强地在荒漠中穿行,遇到低洼地带能汇集成的尾闾湖,便是这些河流的归宿。河流的尽头,消失在茫茫黄沙,这样的“脱水”,也是巨大的视觉震撼。在河西走廊,水和沙漠让大地变成肉眼可见的两种颜色,在各条战线上交错、进退,已历百万年。塑造河西走廊面貌的,不只是大自然。在过去的几千年里,人类活动成了影响当地生态的最大变量。最初,游牧民族在此放牧,到西汉时,汉武帝在此设置河西四郡,当地开始有移民屯垦,经过此后一千多年的开发,人类改变了水的走向、用途,重塑地上的植被物种。但总体上受限于技术,难以突破农业和用水极限,尽管已有城镇被沙漠吞没,但整体上还算可控。直到明清两代,人口快速增长,问题才严峻起来。河西走廊历代不过30-40万人,到了清中期已破百万。农业活动大大增加,水是肯定不够用了。为了截留本就不多的水资源,大家纷纷“内卷”:上游的绿洲筑坝栏水,主打一个肥水不流外人田;眼巴巴的下游一边到官府告状,一边疯狂超采地下水。在持续的竭泽而渔下,河西走廊地区的荒漠化如同下坡路上踩油门,根本控制不住。长期下来,河西走廊在沙漠威胁下岌岌可危。滋养着河西走廊的疏勒、黑河和石羊三条河流,连自己的尾闾湖都要保不住了:哈拉奇湖在清代便宣告干涸;青土湖1959年干涸;居延海随着水量减少一分为二,半拉湖面硬撑过几次危机后于1991年干枯。通通和罗布泊做了难兄难弟。长期以来积累的环境问题,随着时间的推移,陆续爆发。而人作为最大的变量,对大自然总是一味索取,不思节制。人们没有“与沙共存”的生存智慧,更不知道如何科学化精细化的和环境共处。1993年5月5日,一股来自新疆的黑风暴席卷整个河西走廊。最强12级的大风裹挟着沙尘,形成百米高的沙墙,吞噬着大地上的一切。这是大自然给人类强烈的警示。真正掌握在这片土地上的现代生存智慧,我们又用了许多年。在干旱的区域生存,一直不是一件容易的事。也并非没有人意识到保护环境,与沙共存的重要性。汉朝的窦融颁发过禁止砍伐树木的律令:唐朝的长者们劝告儿孙:“营农休取柴柽,家园仓库盈满,誓愿饭饱无损”。只可惜,人们是从大漠里出土的居延汉简,和被风沙掩埋许久的藏经洞中,读到的这些话。道理很多人都明白,但到了现实生活里,对环境的过度汲取始终是常态。过去几百年来,河西走廊以“水案”频发而闻名,各地为了争夺水资源纷纷诉诸公堂,闹得甘肃大小官僚整日不得安宁,其中最长的,从明朝正德年间打到建国后才解决。(流经张掖的黑河,远处就是祁连山 图:图虫创意)▼新中国成立之后,人们开始主动地治理沙漠化。但在这一过程中,也走了不少的弯路。治理沙漠,自然要 “植树造林”。曾经有一个普遍的共识,就是一定要使劲种,种大树!50年代开始,在两大沙漠夹击中的甘肃民勤人石述柱,拿着锄头推车,顶着大风沙尘的呼啸,硬生生带着村民在县城西北种出9公里长的乔木林带。一时间,风沙大减。但好景不长,70年代人们发现,这些费尽心血种下的乔木开始枯死。原因无他,河西走廊这样的干旱半干旱地区,地下水资源非常有限,根本不够这些大树用的。在摸索中人们发现,治沙种树,不仅要考虑树,更要平衡水。只靠人们的朴素热情,是不够的,得讲科学。要想打败你的敌人,首先要了解它。“中国沙漠之父”朱震达用接沙子的方法发现:在各种各样的沙尘天气中,中大型的沙粒总是在距地面10厘米之内的运动,只有少数非常细小的沙粒被吹得很高。这意味着不是只有高大乔木才能防沙,约20厘米高的草方格、低矮的梭梭、花棒,就能达到不错的效果,还更节水,种植和维护也相对乔木更容易。不种乔木,种低矮的灌木,同样也是植树造林,而且更适合河西走廊的自然条件。这个种树观念,在全民手机种树小程序——蚂蚁森林中也可见一斑。在这个公益产品里,用户只需要一万多克的绿色能量,就可以兑换梭梭和花棒,仅仅是许多乔木种的大约十分之一。2016年,蚂蚁森林种下的第一棵树就是梭梭,目前已累计在全国种下了约4.75亿棵树。在现代林业与生态科技的指导下,在敦煌等一些极干旱地区,梭梭树的成活甚至超过了80%,远超国家标准。这里位于全国极干旱荒漠区,年蒸发量是降水量的60倍技术的进步,也在重塑着治沙的实践。面朝黄土背朝沙,实在是太辛苦了,如今的治沙工作已经进入机械化智能化时代,像草方格布置这样的工作,已经不再单纯依靠人力。现在,用多功能立体固沙车,一小时就能铺设8亩多地,相当于大半个足球场的面积。2013年以来,甘肃完成植树造林4442.2万亩。过去二十多年间,西北部河西走廊-塔克拉玛干这个巨大的风沙沿线地区,有9万多平方公里土地的荒漠化减轻。疏勒、石羊和黑河三条大河干涸许久的尾闾湖再度重现。昔日风沙威胁下的河西走廊,终于可以喘口气了。甘肃也只是中国治沙工作的一个小小缩影,最新的全国荒漠化普查(2019)结果显示,和上一次普查(2014)相比,全国减少了足足7万平方公里的沙化、荒漠化土地,相当于1.2个通辽。并且,全国所有省份的情况都在好转。2019年,一项发表在Nature子刊上的研究显示,本世纪的中国,已经成为全球变绿的头号主力,包揽了本世纪四分之一的森林增长面积。看到这样的成果,人们自然欢欣鼓舞,也不禁会联想到,一幅在漫漫黄沙中,人们在植树造林辛勤劳作的景象。(图:Chen C, Park T, Wang X)▼但事实是,在中国,植树造林已经不仅仅是沙区人民的事,而是一个牵动数亿人的全民行动。2016年,蚂蚁森林在支付宝上线,借此,每个人生活中的低碳行为都可以被量化成绿色能量,进而被收集种树。每当用户在手机上虚拟种一棵树,蚂蚁集团就会捐资在线下种一棵真树。7年来,累计已有超4.75亿棵树被种下,背后的手机种树人超6亿。来自江西赣州的唐国强是蚂蚁森林 “资深种树人”之一。2016年9月19日,他经朋友介绍开始用手机“云种树”。7年多来,为了足额领到每天296克的步行能量,他会坚持每天走满至少18000步,出行尽量坐公共交通。唐国强的蚂蚁森林账户显示,截至今年4月8日,他已经获得了2930张环保证书;蚂蚁森林覆盖的82个项目地区中,他的环保足迹覆盖了79个。比种树的规模和面积更重要的是,人们还在努力探索,植树造林能够创造什么样的综合效应。如何努力寻求人与生态的平衡,在改善生态环境的同时,让人们过上更加富足并可持续的生活。在甘肃金塔,人们种下梭梭树,在生长三年后接种名贵的中药材——荒漠肉苁蓉。这些寄生在根上的肉苁蓉创造的产值可达上亿元,许多当地人借此脱贫,也更有意愿继续种树。在内蒙古阿拉善,梁存新通过带着牧民成立合作社,在沙漠上种了4万多亩花棒,这些植物不仅是固沙的好帮手,种子还是上好的家畜饲料。每年,靠花棒种子,梁存新和牧民们可收入几十万元。绿水青山就是金山银山在这里照进现实。8年后的现在,我们会说:科技,让我们的种树治沙工作更加高效,也让每个人得以参与这场规模宏大的建设;而认识的不断进步,让我们更懂得如何与沙共处,毕竟,人是这片宇宙中的生命绿洲上,最大的变量。

文中观点仅为作者观点,不代表本平台立场

各位读者朋友,公众号改了推送规则,如果您还希望第一时间收到我们推送的文章,请记得给北大纵横公众号设置星标。 点击左下方公众号“北大纵横”→点击右上角“...”→点选“设为星标⭐️”。

点击左下方公众号“北大纵横”→点击右上角“...”→点选“设为星标⭐️”。