在“忘不了”咖啡厅,咖啡师偏偏忘了自己……

⇧点蓝色字关注“央视新闻”

她82岁,每天起床第一个念头是要去“领工资”;她88岁,记得自己有3个十来岁的孩子,“今年他们突然懂事了”;他76岁,会一腔好意、一身蛮力地拉着正散步的人去餐厅……

在四川成都的“忘不了”咖啡厅,一些老年人因为认知障碍住进咖啡厅所在的养老院,接受专业照护。因为咖啡,他们来到制作台前,重新尝试与世界连接。

如何做一杯咖啡?磨豆,压粉,萃取,打奶泡,加入咖啡液……大致如此。

如何在“忘不了”咖啡厅做一杯咖啡?每一次,代奶奶都需要身旁的社工从头教起。

做咖啡前,代奶奶是欢畅的。她自认“脑子还是好”,下一句说到自己的年龄,一路变换答案:“毕竟60,哦50岁了嘛,啊80岁了,七十几岁,78岁……”其实她82岁。

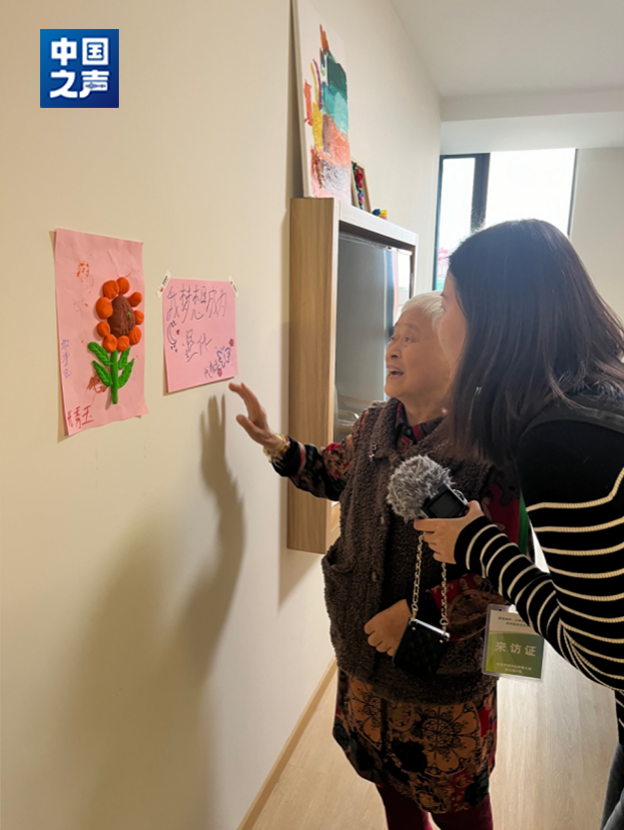

△代奶奶房间的墙上贴着她入住养老院后写下的愿望——退休,其实她退休几十年了。

△代奶奶房间的墙上贴着她入住养老院后写下的愿望——退休,其实她退休几十年了。 △周奶奶在社工的帮助下做咖啡

△周奶奶在社工的帮助下做咖啡在升腾的蒸汽里,周奶奶的老伴一直盯着她看。这是88岁的周奶奶和其他人不一样的地方。91岁的刘爷爷眼明心亮,住进养老院,只为陪伴自己的爱人。

“少年夫妻老来伴”,这是人人向往的中国式浪漫。“养儿防老”,也是人人知道的中国传统。周奶奶和刘爷爷有一儿两女,儿子在1700公里外的广东省,退休后被单位返聘;两个女儿都在成都,大女儿已经退休,还在上班的小女儿也已经54岁。照周奶奶的说法,孩子们没来看过她,因为“他们都得读书,都在大学、中学,来做啥子嘛,耽搁学习”。

△刘爷爷向记者(右二)讲述周奶奶年轻时的敬业,他们的小女儿(右一)在旁听着。

△刘爷爷向记者(右二)讲述周奶奶年轻时的敬业,他们的小女儿(右一)在旁听着。 △周奶奶和义工做咖啡

△周奶奶和义工做咖啡02

咖啡厅是养老院临街一侧辟出的一角。约4米宽的折叠窗朝东南开,窗的一侧除草机轰鸣,另一侧咖啡操作台上一片平静。

选择“咖啡”作为老人与社会连接的工具,首先是因为简单。在这里,做咖啡的步骤不超过5步。苏有城接触养老行业多年,他知道,想教会老人一个全新的东西很难。“这些老人可能忘记自己的老伴姓什么,忘记自己的子女姓什么,但是他们对于过往的程序性记忆是非常深刻的。”苏有城说,他们尝试“唤醒”的,正是这部分记忆。

周奶奶的程序性记忆是什么?她曾是高中化学老师,元素周期表起个头“氢氦锂铍硼”,从第五个字开始,她能不喘气地往下背。“氢氦锂铍硼,碳氮氧氟氖,钠镁铝硅磷,硫氯氩钾钙。”

这是写在88岁血液里的职业素养。但下一句,周奶奶又嘟囔,自己一直教高中化学,“已经教了七八年了”。

△周奶奶在自己的“招财猫”画作上写下“2018”的年份,画画那天的照片就在右下角,那是2024年的事情。

△周奶奶在自己的“招财猫”画作上写下“2018”的年份,画画那天的照片就在右下角,那是2024年的事情。 △刘爷爷和周奶奶

△刘爷爷和周奶奶养老院,是许多认知症老人最后一个长住的地方。他们是儿子或者女儿,是丈夫或者妻子,也是父亲或者母亲。他们爱家人,也被爱着。苏有城从来都不认为,养老院里的老人是被放弃的。

“不分析、不评判、不下定义”是他反复提到的一个原则:“没有经历他人的苦,就不能够去批评别人,机构照护确实是一个妥协的产物。”根据苏有城的判断,到了周奶奶这个阶段,需要有5到7个专业岗位的照护力量来支持。家庭照护不仅专业水平达不到,家人的精力也难以为继。

△周奶奶和刘爷爷在房间里合奏熟悉的曲子,一沓曲谱都是刘爷爷写的。

03

这一天,刘爷爷夫妇,代奶奶,三个人花了半小时,一共做了四杯咖啡。推着小车往百米外的露营地走时,76岁的高爷爷成为销售担当。他举着喇叭喊“卖咖啡送花生”,社工连忙纠正,今天没有花生,送的是枇杷;他又喊“卖枇杷送花生”,引来身后的哄笑;第三次终于喊对了,是“卖咖啡送枇杷”。

露营地里,咖啡卖九块九一杯,苏有城是不计成本的。每一杯咖啡中,咖啡豆、椰奶这些原料大概要两三元,一套全新的设备花了几万元;老人做咖啡时,旁边还需要一两名社工陪同。如此投入,做得多的日子也才十杯咖啡,“肯定亏”。但,亏就亏吧。

△高爷爷(图右穿条纹T恤者)正强力推销咖啡

△高爷爷(图右穿条纹T恤者)正强力推销咖啡

端出咖啡,得到快乐。高爷爷一个人卖出了四杯咖啡,这一天,快乐如此简单。露营地里,刘爷爷唱了拿手的《美酒加咖啡》,不幸被高爷爷的嗓门盖过;代奶奶跟着社工,把余下的枇杷分给游人;周奶奶眨巴眼睛四处看着露营地里的人流,每个人都在笑着。时光多宝贵,快乐多宝贵。

这份快乐,也被苏有城算在咖啡厅的收入里。

△卖完咖啡,四位老人和部分社工合影,看着大家比了“V”的手势,周奶奶(左二)不明所以,比了“1”。

△卖完咖啡,四位老人和部分社工合影,看着大家比了“V”的手势,周奶奶(左二)不明所以,比了“1”。 △卖完咖啡,周奶奶和刘爷爷牵手返回养老院。

△卖完咖啡,周奶奶和刘爷爷牵手返回养老院。在社工和高爷爷“回家”的呼唤声里,周奶奶拉着刘爷爷的手,一起回到养老院。他们身上的围裙都还没有解下,而周奶奶已经忘了自己刚刚做过什么。当被问到“咖啡难做吗”,她说,“我还没做过,所以我就不晓得”。

但她有记得的事。站在沙发和茶几之间,周奶奶摆摆手,等刘爷爷顺从地转过身,轻轻拉开他后背上围裙的活结,又拽下背带。

记者丨王艺

编辑丨沈静文

制作丨秦梓元

视频丨陈宇

新媒体编辑丨张景