“和亲戚的人情往来,成为我和子女吵架重灾区”

2024-12-16

文章转载自"北大纵横"

作者 | 十点肖肖

作者 | 十点肖肖

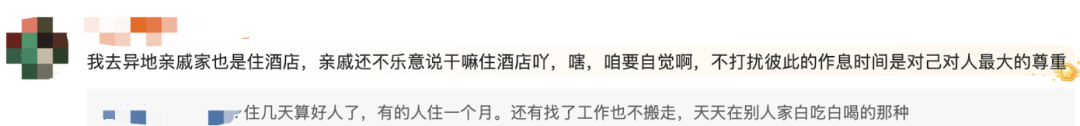

来源 | 十点读书

张大爷出生在农村,靠着身边亲戚的托举,从农村奋斗到了城市。但凡亲戚开口,不论是求人办事,还是借钱应急,他都有求必应。即便如今他已经年过60,依然在大年初一凌晨3点起床,家家户户地上门拜年。这走一圈下来,从天黑到天亮再到天黑,年轻人都累得腰酸背痛。“血浓于水,亲人间无需计较,要多走动,感情才会更浓厚。”不论是谁家有红白喜事,大爷都“人未必到,礼必到”。而让亲子矛盾越演越烈的,是自从子女开始独立赚钱后,每逢随礼,张大爷都会要求孩子掏钱。子女因为和一些亲戚交集太少,选择拒绝时,他就会唠叨:“不论来往疏密,只要有血缘,亲人间就有天然的羁绊。”张大爷口中的“血缘至上论”,在如今的眼光看来,多少有些“迂腐”。在他成长的那个穷苦年代,农村生活很难自给自足,必须抱团取暖。时不时就得“今天你借我些谷子,明天我借你点大米”。“对于上一辈的人来说,亲戚为他们赋予的价值是多重的。新一代的孩子长大成人后,往往外出打拼,拥有自己的生活,很难时时顾上父母。再加上他们一辈子生活在老家,社交圈有限,精神世界也比较贫瘠。走亲戚,聊些鸡毛蒜皮,便是他们全部的情感慰藉和日常消遣。如果说父母的成长背景是典型的“熟人社会”,那么他们的子女大多成长于“陌生人社会”。可就是这样的“陌生人”,却总要借着血缘为名,来找自己“麻烦”。像网友依依的表妹之前想来南昌找工作,被家人安排给依依照顾。虽然和表妹没啥感情,但毕竟有家人嘱托,依依也只得硬着头皮答应。依依碍于亲戚的情面,不好意思拒绝,只得自己睡沙发,把大床留给了客人。本就狭小的出租屋,因为亲戚的入住,一举一动变得更加局促。在那之后,依依每天下班回家,即便累得半死也要给3个人做饭。一开始只是说“暂时借住”,等找到工作和房子就搬走。谁知,依依给表妹发招聘启事和租房信息,通通被“已读不回”。像十点君就有朋友在医院工作,家里亲戚不论大病小病都找她帮忙。她一边用自己的人脉,帮亲戚看病,一边还要花自己的时间,陪亲戚忙里忙外。况且这种事,有了第一次,就会有第二次,然后就会有三四五六七八次。久而久之,和亲戚间的矛盾,就演变成了和父母之间的矛盾。“熟悉是从时间里、多方面、经常的接触中所发生的亲密的感觉。对于如今的年轻人来说,感情需求和物质支援,大多可由身边的朋友、同事、搭子满足,用不上远在老家的亲戚。再加上,在和亲戚少有的互动中,很多亲戚也不如父母所言那般一团和气、互相帮衬。没有感情基础,也不提供实际价值,还老对自己指手画脚。自然啦,年轻人会对父母口中的“血缘至上”嗤之以鼻。子女看似比父母更超前,也不过是受益于时代的发展,拥有了更多的选择。父母不该以上位者的姿态去说教,子女也不该觉得自己见多识广,就否定父母几十年的生活经验。“谁都别把自己的主观标准当成唯一答案,还偏要说‘我是为你好’。”十点君也准备了几条小建议,帮大家未来更好地去处理人情往来中的矛盾。1)聪明的父母会做孩子的“挡箭牌”,聪明的孩子则懂得婉转拒绝像“孩子和别人合租,住单人床,房东不允许收留外人”等等,委婉拒绝亲戚的求助。“我这儿房东不允许收留外人,但我认识一个租房中介,可以介绍给表妹。”2)多一些互相麻烦,能把“陌生人关系”变成“熟人关系”因此,帮亲戚的忙,也相当于“有朝一日若需要,人家也能帮父母的忙”。帮忙寄些老家新鲜的水果,拜托照顾一下生病的父母等等。在“你来我往”的互相麻烦中,子女和亲戚间的“陌生人关系”也会渐渐变成“熟人关系”。当然啦,前面2条建议都是建立在“父母和亲戚”明事理的前提下。但杜绝任何人“蹬鼻子上脸”,不被道德绑架,也不背负别人的课题。作为子女,我们应该尊重父母是个独立个体,有他的复杂性和优缺点。即便有些事我们不理解,不认同,还是可以尝试去接纳,而非强加自己的意志给父母。

各位读者朋友,公众号改了推送规则,如果您还希望第一时间收到我们推送的文章,请记得给北大纵横公众号设置星标。 点击左下方公众号“北大纵横”→点击右上角“...”→点选“设为星标⭐️”。

点击左下方公众号“北大纵横”→点击右上角“...”→点选“设为星标⭐️”。

作者 | 十点肖肖

作者 | 十点肖肖

作者 | 十点肖肖

作者 | 十点肖肖