(长文预警)AI企业落地难?你需要先打造这套“定式”引擎!

作者 | liangw79

作者 | liangw794467字 阅读时间9分钟

01

前文聊到一个观点:想让AI在企业里真正发挥作用,得先给它准备好“剧本”,也就是开发出各种经营管理关键场景下的“定式”(参考前文《108. 高手过招的秘密武器:“定式”》)。光说有点抽象,这次我们撸起袖子,用实例演示,怎么开发一个面向AI应用的“定式”。

设想一下,你是某家制造企业的采购老大,手底下有几个供应商,产品质量长期掉链子,你想把他们“请”出供应商名单。好,问题来了:在正式拉黑他们之前,你得做哪些准备?可能会踩到哪些坑(风险)? 公司内部有没有现成的流程或者检查清单可以用?大概率是没有。那咋办?不能拍脑袋就干吧?这时候,很多人可能就想到了——要不,问问AI?

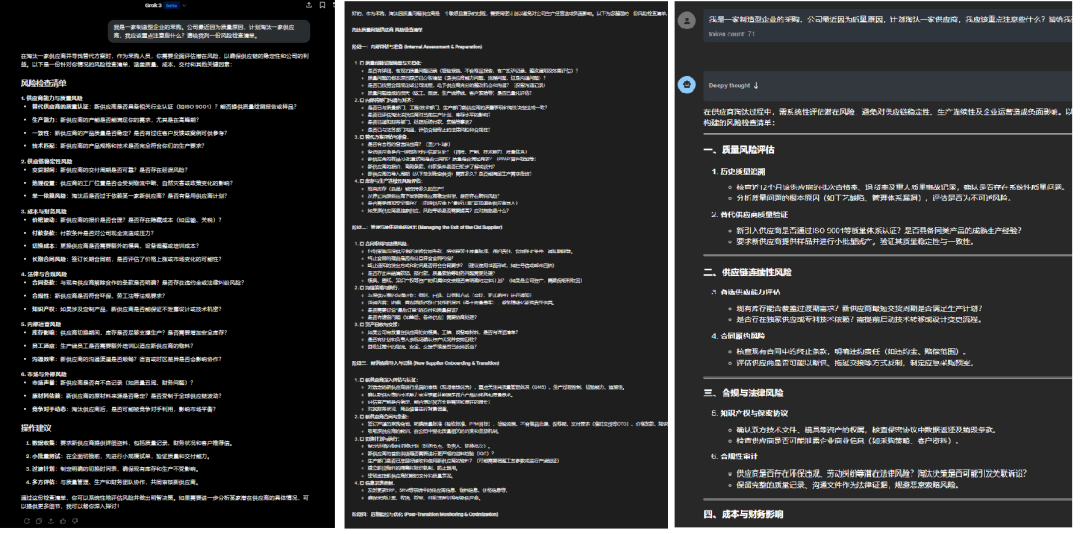

行,咱们这就试试。针对上面这个“淘汰供应商前要做啥准备、有啥风险”的问题,我分别请教了市面上几个当红的AI大模型:

Chatgpt-4o

Google Gemini 2.5 Pro

Claude 3.7 Sonnet

Deepseek R1

Grok 3

回答原文太长,不一一展示了。下面是我把各家答案整合梳理后的结果。

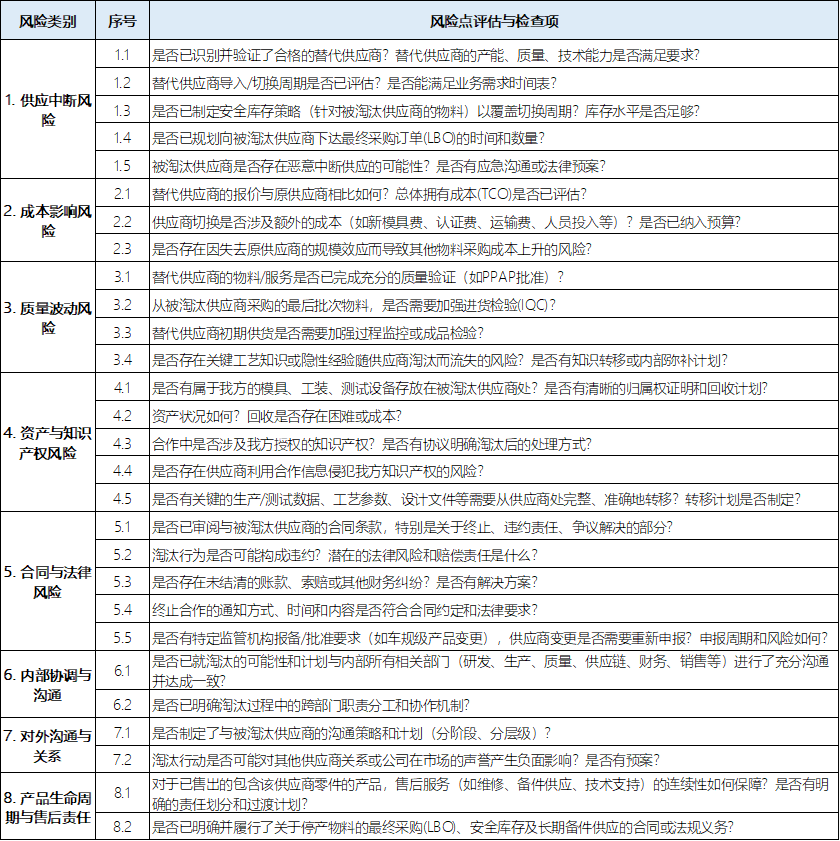

看了这份AI“攒”出来的清单,你的第一感觉是啥?是不是觉得:“哇!考虑得真周全!AI真牛!”然后心里琢磨着:“以后公司淘汰供应商,就照这个清单来,多规范,多省事儿!”

打住!先别急着直接拿来用。 如果我告诉你,这份看起来“完美”的清单,是我跟好几个AI“掰扯”半天、再加上我自己的经验“精加工”了一轮才得到的初步结果。或者,你把自己代入那个忙得团团转的“采购经理”角色,再琢磨琢磨这个场景,就能发现,事情没那么简单,直接照搬AI的答案,坑还不少。

首先,AI毕竟不是行业或职能领域的资深专家。它给的答案,有时候会缺斤短两。比如上面表格里“8. 产品生命周期与售后责任”这一项,除了Deepseek提了一嘴,其他几个大模型压根就没意识到。做采购的都知道,淘汰供应商简单,但万一哪天你卖出去的产品出了问题,刚好是这个被淘汰供应商提供的零件惹的祸,售后责任算谁的?这风险不算小吧?可好几个主流AI就这么华丽丽地漏掉了。可见AI的回答我们不能全信,还得靠专业经验给它做第一轮“精加工”,查漏补缺。

其次,我数了数,AI给出的检查项动不动就有30条左右,这清单是不是有点太长了?

想想看,如果这位采购经理是在一家中小型公司任职,或者这次要淘汰的只是个不痛不痒的小供应商,再或者时间紧任务急,真的有必要把这30多条一项项都过一遍吗?恐怕没等评估完,黄花菜就凉了。

别忘了,“淘汰供应商”这事,是个典型的“半结构化”问题。 意思是,目标挺明确(把供应商换掉),但实际情况千差万别,约束条件和变量也多(比如公司管理水平咋样?供应商是哪种类型?时间够不够?等等)。它有“套路”,但绝不能死搬硬套。

处理这种半结构化问题,得讲究“灵活性”和“适应性”。 不能指望一份清单包打天下。比如,有些检查项是不是可以简化?有些是不是可以根据供应商重要性分个优先级?这些“灵活性”的东西,最好在开发“定式”(也就是检查清单)的时候就想清楚、写明白,而不是让具体执行的采购经理凭感觉随意发挥。

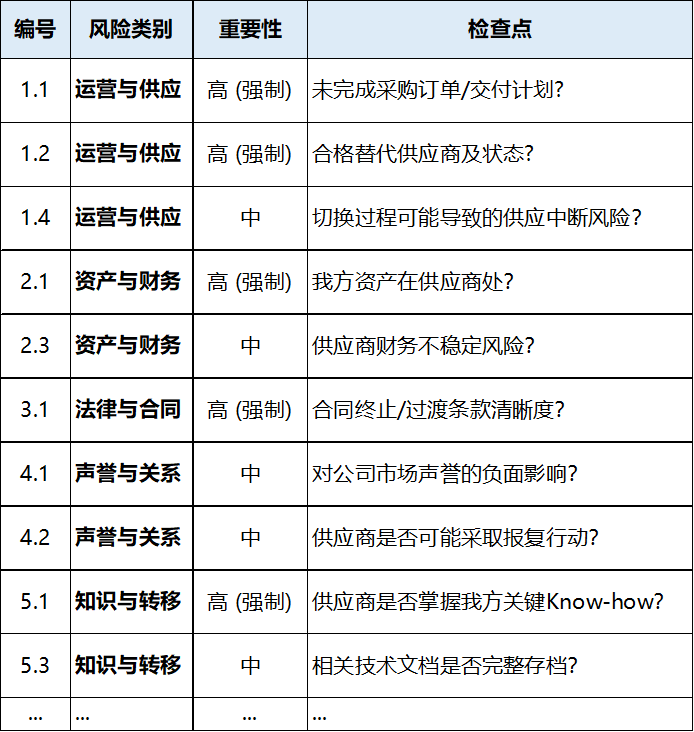

所以,基于上面的考虑,我们需要对AI给出的清单进行“第二轮精加工”。这一轮,重点是结合公司的实际情况和管理智慧,进行裁剪和结构优化:

裁剪: 砍掉一些对于公司现阶段来说,重要性偏低或者操作性不强的检查项。比如,对于非核心供应商,某些过于细致的财务风险评估就没必要。

分级: 对保留下来的检查项,区分出不同的重要性或强制性。比如,有些是“高(强制)”级别,必须严格评估;有些是“中”级别,需要关注;有些是“低”级别,酌情处理。这样,采购经理在面对不同类型的供应商(比如战略供应商 vs. 一般供应商)时,就能知道评估的重点在哪,可以“看菜下饭”。

过了这一关,我们就能得到一个更完善、更贴合实际的《供应商淘汰风险检查清单》,业务逻辑也比较清楚了(如下表所示,仅为结构示例)。

但你会发现,即便清单条目被裁剪到十几条,仍然有不少工作量。一项项去核对、评估,还是挺花时间和精力的。

我们当然希望AI能更给力一点,实现开发定式的第二个目的:为AI深度应用打好基础。 比如,能不能让AI直接上手,帮我们自动完成一部分检查项的评估,给出初步结论呢?

02

怎么做呢?首先识别出来,清单里的每一项,到底AI能干啥,不能干啥?人和AI怎么分工配合?

这里大致可以分成三种情况:

AI“大显身手”型: AI可以直接查数据、做分析、给结论。比如,“是否有未完成的采购订单?” AI直接去查ERP系统就能搞定。

AI“辅助上场”型: AI可以提供信息、做初步分析、给建议,但最终的结论还得靠人来拍板。比如,“合格的替代供应商及状态?” AI能查到备选名单和认证状态,但这个供应商愿不愿意合作?产能是不是够?这些微妙的信息还得结合采购经理的人工判断。

AI“纯旁观”型: 这事儿完全靠人的主观判断、经验和沟通,AI基本帮不上忙。比如,“这次淘汰会不会影响公司在市场上的名声?” 这得看具体沟通情况、供应商反应等复杂因素,AI很难评估。

基于这个思路,可以给检查清单增加一列“评估方式”,明确每个检查项由谁来主导评估(AI可查 / 人工判断 / AI可查+人工判断)。

到这一步,AI和人的分工界面基本清楚了,这是AI深度融入业务的关键前提。

但“精加工”的过程至此还没结束。我们还得告诉AI,那些它能干或者能辅助干的活儿,具体该去哪儿找信息?重点看什么? 不能让它自己瞎猜。

比如,查“未关闭的PO”,告诉它去ERP系统里查,筛选条件是“供应商=ABC公司”。

查“替代供应商状态”,告诉它去SRM系统里查“合格供应商名录(物料=X,Y)”,再关联查询“认证记录”里的“状态”字段。

查“合同条款清晰度”,可以指示AI用NLP技术扫描合同文档(指定文档ID),重点关注包含“终止”、“过渡”、“责任”等关键词的条款。

查“我方资产”,让它去资产管理系统里查,筛选条件是“存放位置=ABC公司”。

对于需要人工判断的事项,最好也写上一些“细化指导”或“考量点”,让人工判断时更有方向、更全面。比如,“评估切换风险时,要考虑ABC公司的配合度怎么样?技术交接复不复杂?咱们自己的库存够不够撑过切换期?”

这样,我们开发的“定式”进一步演化成了下面这个更高级的版本(加入了“淘汰ABC供应商的示例”):

看到这里,你可能会问:AI真能做到这些吗?比如,我告诉它要淘汰ABC供应商,涉及物料X和Y,它就能自动按要求,一键查完所有信息源,给出初步结论?

在我写这篇文章的时候(2025年4月上旬),目前的AI技术要做到“无缝对接公司内外部信息系统,顺利查询数据”这步,可能还差那么一丢丢距离。但是! 随着MCP协议、AI Agent这些技术的飞速发展,这个差距正在以肉眼可见的速度缩小,相信在不久的将来就能基本弥合。

到那时,针对“淘汰供应商风险评估”这个任务,采购经理和AI的合作,很可能就是上面表格描绘的样子。在AI的强力辅助下,这个看似繁琐的评估决策过程,采购经理也许只需要花1个小时就能高效、稳妥地完成。

到这里,我们通过一个实例比较清晰地看到了,为什么开发和精加工“半结构化定式”,是AI深度应用的基础。 在这样一个“面向AI的定式”里:

最佳实践框架(“基本套路”)得到了充分梳理;

问题偏良构的部分,通过裁剪和标注重点,被牢牢锁定,避免了随意性;

人类与AI的协作分工界面,得到了清晰定义;

问题偏劣构的部分交由人类主观判断与定夺,保持了适应性和灵活性;

AI的作业方式得到了清晰的指导,输出结果的可解释性也有保障。

面对这样一份深度精加工后的“定式”,无论是企业员工还是AI开发者,都能很快明白接下来该如何推进工作。

回想一下本文开头,我们直接找AI大模型要答案得到的那个清单。如果企业与AI的合作仅仅停留在那个水平,那AI能带来的增值确实非常有限。深度精加工才能让AI发挥更大的作用。

03

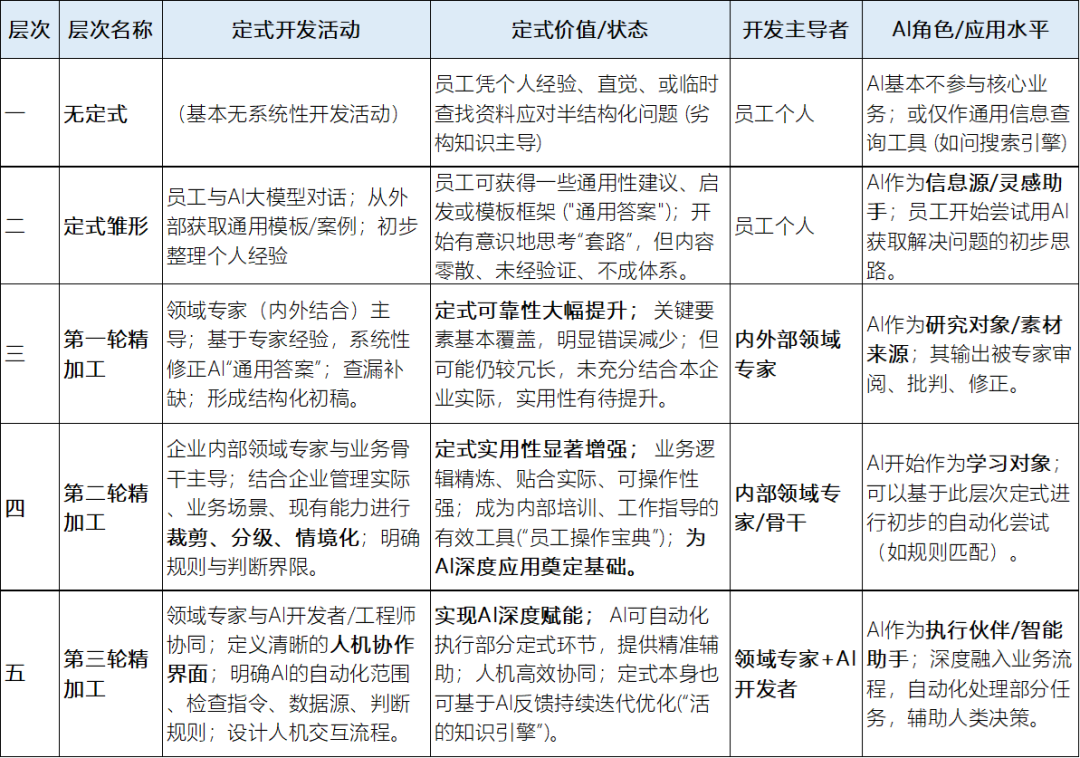

到这里可以总结一下,以AI在企业中的深度应用为目标,“定式”的开发大致可以分为五个层次:

我们环顾四周,可能会发现:当前多数企业对AI的应用,还停留在比较初级的“第一层次”或“第二层次”:头脑灵活的员工自己碰到问题了,想起来去跟AI“聊几句”,找点灵感,获取些建议,或者让AI帮忙写个邮件、写个文档初稿。这当然也有价值,能提高点个人效率,但说实话,价值有限,离我们期望的“AI赋能组织”还差得远。

与此同时,很多企业家已经敏锐地意识到,深度拥抱AI是关乎未来生存发展的大势所趋,心里也着急,希望能尽快打造出属于自己公司的“AI智能体”或“超级员工”。 但真要动手,往往又感到很茫然:具体怎么干?从哪儿切入才是对的?

从刚才的分析就看得很清楚了:“AI深度赋能业务”是需要达到“第五层次”才能实现的理想状态,但企业不可能一蹴而就,第三、第四层次是绕不过去的坎! 如果经过验证、适合自己的成熟“定式”(达到第三、四层次水平)都还没开发出来,那就算请来全世界最顶尖的AI开发高手,他们也只能摊摊手,巧妇难为无米之炊啊!没有“地基”,AI这座高楼就没法在你的业务土壤上稳稳地盖起来。

那么,开发这些达到第三、第四层次的“定式”容易吗?坦率说,不容易。 它不像找个AI聊聊天那么轻松,企业需要组织内外部专家资源,共同研讨,处理半结构化问题的复杂性。

内部领域专家: 就是咱们公司里的岗位骨干、管理者,甚至老板自己。他们对公司内部的实际情况门儿清。

外部领域专家: 通常是行业专家或者管理咨询顾问。他们更了解行业的“最佳实践”和通用的方法论。

开发“定式”,光靠哪一方都不够。 需要内部和外部专家坐在一起,沉下心来,对关键场景的业务逻辑进行非常细致的拆解、分析、萃取、结构化,再通过讨论甚至辩驳来裁剪、修正,最终形成共识。这个过程,确实比较费时费力。

作为管理咨询顾问,我已经辅导过不少企业,针对关键岗位开发“定式”,很多都达到了第四层次的水平。可以预见的是,一旦AI Agent技术取得突破(也许就是今年),这些企业AI与业务的深度融合将是水到渠成的事情。 因为最难的“地基”——“定式”引擎——已经提前准备好了。

请记住,这是典型的“磨刀不误砍柴工”。 考虑到AI未来能给组织带来的巨大效能提升和竞争优势,前期在开发“定式”上投入的时间和精力,绝对是战略级的、高回报的投资。先把刀磨快(构建好“定式”),再去砍柴(让AI深度赋能业务),才能事半功倍。

文中观点仅为作者观点,不代表本平台立场