高手过招的秘密武器:“定式”

作者 | liangw79

作者 | liangw794392字 阅读时间9分钟

01

上回我们聊到,企业里让人头疼的,往往是那些“半结构化”的问题——既要套路,又得灵活变通。通用AI在这方面常常水土不服。那么问题来了,人类高手,那些经验丰富的专家们,是怎么搞定这些麻烦事的呢?难道他们每次都靠默守陈规或者灵光一闪吗?

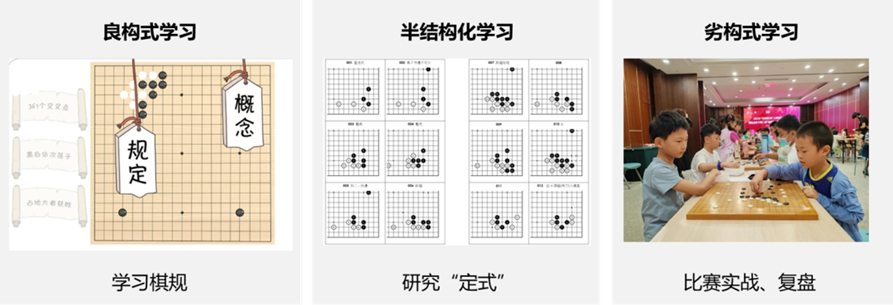

当然不是!高手过招,往往有迹可循。要理解这个,不妨来看看围棋高手是怎么炼成的。围棋学习就是一个典型的良构、半结构、劣构知识多元结合的过程:

·第一步:良构学习 - 懂规矩(Well-structured Learning)

想下围棋,总得先知道怎么玩吧?这就是学棋规。比如什么是气、怎么提子、怎么算地盘。规则清清楚楚,都写在棋规小册子里,背会不难。这是下棋的基础。但是,懂棋规和棋力强,完全是两码事。这部分良构知识,必要,但远远不够。

·第二步:劣构学习 - 练感觉(Ill-structured Learning)

然后呢?就是多下棋!找人实战,输了赢了都复盘,琢磨刚才哪步走得好,哪步亏了。通过大量的实战对抗和反思,慢慢积累经验,培养所谓的“棋感”或者“大局观”。

这种学习方式非常重要,能培养直觉和对复杂局面的感知力。但缺点也明显:成长速度可能很慢,全靠自己“悟”,而且容易反复“交学费”。只靠下棋和复盘,想快速提高水平,很难。

·第三步:半结构化学习 - 学“定式”!(Semi-structured Learning)

那有没有加速成长的“秘籍”呢?有!这就是围棋界的“外挂”——学习“定式”。

什么是“定式”?简单说,就是围棋高手们发现,在棋盘的角落(布局阶段常见),总有一些反复出现的典型局面。面对这些局面,怎么下比较有利?怎么应对对方的招数?经过成百上千年无数高手的实战检验和总结,形成了一套套相对最优或者双方都能接受的下法套路,这就是“定式”。

你可以把定式理解为:高手们从看似千变万化的“劣构”棋局中,把那些高频出现的、可以结构化的局部问题,萃取和沉淀下来的“最佳实践框架”。一个职业棋手,如果脑子里没装着几百个常用定式,那简直是不可想象的!

学习定式,等于站在了巨人的肩膀上,直接掌握了处理特定常见局面的高效方法,大大提升了临场决策和摸索的效率。

·第四步:实战应用 - “定式”与“变化”的舞蹈

当然,高手下棋,绝不是死背定式、照搬照套。真正的围棋实战,千变万化。棋手们不会傻乎乎按定式下,而是根据具体的局面、对手的风格、自己的战略意图,走出各种“变化”。这恰恰体现了处理半结构化问题的核心特点:既要遵循基本规律(定式),又要强调适应性和创新性(变化)。

现实棋盘的复杂性和不确定性,允许甚至鼓励棋手在定式基础上进行自由发挥。但判断这种“变化”本身效果好不好,是神之一手,还是臭棋俗手,仍然带有很强的劣构属性。所以下完棋后棋手们还要复盘,反思自己的“变化”是好是坏,为什么好,为什么坏。这还是一个偏劣构的学习过程,不断优化判断和应变能力。

瞧,围棋高手的成长路径,是一个良构(棋规)+ 半结构(定式学习与应用)+ 劣构(实战、变化与复盘)的循环往复、螺旋上升的过程。而其中,“定式”扮演了至关重要的桥梁角色,它把一部分劣构的实战经验,转化成了可以高效学习和应用的半结构化知识,极大地加速了棋手的成长。

02

你可能会说,我又不下围棋,这“定式”跟我有啥关系?

关系可大了!其实,定式这种“针对典型半结构化场景的最佳实践框架”的思维,在各行各业的专业人士那里,简直是必备技能!它绝不仅仅存在于棋盘之上。不信你看:

·医生做手术:我们此前文章中介绍过一本书《清单革命》,里面提到“WHO手术安全清单”就是医疗界一个救命的定式!手术过程那么复杂,风险那么高(典型的半结构化高风险场景),这份清单把那些最关键、绝对不能忘、必须执行的“安全检查定式”给固化了下来,比如核对病人信息、检查设备、清点器械等等。它并没有规定医生刀具体怎么开,那是医生的专业技能和临场判断,但它死死守住了安全底线,极大降低了医疗事故发生率。

·飞行员处理紧急情况:天空那么大,但遇到引擎故障、恶劣天气这类半结构化突发状况时,飞行员可不是临时抱佛脚。他们在飞行训练模拟器里,早就把各种应急处理程序(Checklist & Procedures)练了千百遍。这些程序就是面对特定危机的“应急飞行定式”,确保在极度紧张时,也能按最有效、最安全的步骤操作,尽可能化险为夷。

·足球运动员踢比赛:足球场上瞬息万变,很像一个劣构情景。但那些精妙的进攻传导,角球、任意球配合,看似是临场发挥,其实是队员们在训练中反复演练的套路。平时把套路练熟了,在正式比赛中才有更大机会通过“配合定式”制造进球机会。

·士兵上战场:战场环境更是复杂多变、生死攸关。军队里为什么那么强调训练和演习?很大程度上就是在演练各种“战术定式”。比如步兵班如何进行房间清除、小分队遭遇伏击如何快速反应、不同兵种之间如何协同作战等等。这些经过反复演练的定式,是为了让士兵在混乱和压力下,也能下意识地做出最可能有效的集体反应,提高生存率和作战效率。

无论是救死扶伤的医生、翱翔蓝天的飞行员,还是绿茵场上的球员、战场上的士兵,他们在面对各自领域那些复杂、高风险、需要快速反应的“半结构化”挑战时,都离不开各种形式的定式作为支撑。

那为啥高手们都爱用定式呢?它到底好在哪儿?你想啊,我们的大脑内存和CPU都不是无限的,对吧?

·首先,它能给大脑减负!每次遇到类似情况,不用都从“盘古开天地”开始想,直接调取定式这个快捷方式,把脑力省下来去琢磨那些真正新鲜、独特或者更重要的事情。好比开车,熟练了换挡、打灯这些“定式”动作,你才能更好地观察路况、规划路线。

·其次,它给你指条路,不至于抓瞎!面对一个看起来乱七八糟的半结构化问题,有个定式在手,就像拿到了一份简易地图或者攻略,你知道大概从哪儿入手,分几步走,要考虑哪些方面,心里就有底了,不慌。

·再说了,这是“前人栽树,后人乘凉”啊!大部分好用的定式,都不是一个人拍脑袋想出来的,是无数前辈高手踩坑、总结、优化出来的集体智慧结晶。学了定式,等于一下子吸收了别人的多年功力!

·而且,带新人也快多了!想让一个新手快速上道,掌握处理特定问题的核心方法?教他几个关键定式呗!这比让他瞎摸索效率高太多了,也能保证大家做事的水平别差太远。

·更重要的是,它是灵活变通的基础! 你得先知道基本套路是啥,才能在合适的时机、用合适的方式去“打破套路”(创新、变化)。肚子里没几个定式打底,所谓的“灵活”很可能就是乱来。只有懂定式,才知道“变”的价值和方向。

03

那么问题来了:我们自己公司里,类似的定式沉淀得怎么样?

·销售团队去拜访一个新的大客户前,有没有一份清晰的《目标客户关键信息收集表》,指导他们应该重点从哪些渠道,收集客户的哪些信息?(“信息收集”定式)

·采购团队在评估好几个潜在供应商时,是不是有一套明确的《供应商选择核心决策标准》,而不是光凭感觉或者谁报价低就选谁?(“决策标准”定式)

·产品研发团队在每次重要的设计评审会上,是不是严格对照着一份详细的《设计评审关键风险检查清单》,逐项确认,防止同样的错误反复发生?(“检查清单”定式)

·市场团队面对突然出现的负面舆情,有没有几套成熟的《危机公关应对情景对策》,知道在不同情况下该如何快速、有效地反应?(“情景对策”定式)

你可能会想,这些不就是制度流程么?有点像,但还真不是。传统制度流程承载的是良构知识,是大规模工业生产模式的配套产物。而定式,则面向半结构化知识(良构和劣构知识的结合体),是更适应知识工作者和数字经济时代的管理方式。我说两个具体的差别,你体会下。一来,定式的更新速度比传统制度流程要快得多。比如研发团队使用的《设计评审关键风险检查清单》,可以每月甚至每周都做更新;再想想你们公司制度流程更新,从起草到评审,盖受控章,发布......周期和节奏是不是长得多慢得多?二来,定式是一个“基本套路”,但并不排斥适应性、创新性,而是允许使用者根据实际情况灵活应对。比如销售人员拜访客户,《目标客户关键信息收集表》能填多少算多少,并不要求严丝合缝。

小结一下,“定式”作为解决半结构化问题的利器,有什么特点?

·场景驱动,行动导向: 直面具体工作场景,而非空谈原则。它提供清晰的“怎么做”指引或思考框架,直接服务于行动。

·经验精粹,实践验证: 源自高手实战,是经过精加工的、提炼验证的“最佳实践”或“高效解法”,而非简单的案例堆砌。

·框架约束,兼容灵活: 既有明确的步骤、规则或考量点(“套路”),又为实操中的判断、适应和创新(“变化”)留有空间,实现规范与弹性的统一。

·实践驱动,敏捷迭代: 紧贴一线实践,能够基于反馈快速更新优化,比传统“纯良构”的制度流程灵活得多,保持知识的鲜活与有效性。

04

企业内部对于这些高频出现的、有一定复杂度、但又有规律可循的半结构化工作场景,如果没有系统性地开发和应用“定式”工具,那会怎么样?一方面,员工成长慢,新手得反复交学费才能摸索出门道,不断重新发明轮子,优秀骨干的经验难以复制,团队整体能力提升受限。另一方面,这也恰恰解释了我们前文提到的AI应用困境!我们在前一篇文章里聊了AI应用的五个“怪现象”,现在,理解了“定式”的价值和特点,我们就能更透彻地明白,为什么企业内部“定式”的缺失,是AI难以深度赋能的关键瓶颈了。

想象一下:如果连我们自己都没有把处理某个复杂业务场景(比如,评估一个新供应商的综合风险,或者向大客户推荐一个复杂解决方案)的核心步骤、关键考量点、判断标准、常见风险及应对策略给梳理成清晰的“定式”,那AI怎么可能“智能”地辅助我们呢?AI就像一个能力超强的学徒,但它需要一套预设好的“操作手册”和“指导原则”。没有这个,面对你那些个性化的、复杂的、动态的、充满各种隐性规则的“半结构化”任务时:

·它不知道“好”的标准是什么,怎么帮你评估选项?

·它不知道关键环节在哪里,怎么帮你规避风险?

·它不知道遇到特殊情况该怎么办,怎么给你提供有效建议?

·它不知道该问你哪些问题、该收集哪些信息才能帮到你。

·它甚至也没有边界感,企业管理中有些“劣构”问题其实AI压根就插不上手,与其一本正经地胡说八道,不如交由你自己主观考量或者创意发挥。

结果就是,AI守着强大的算力和通用知识库,却因为缺少了与你具体工作对接的那个结构化的“定式接口”,有力使不出!它只能给出那些基于通用知识的、不痛不痒的建议。你自然感觉它“笨”、“不接地气”、“全是正确的废话”、“帮不上忙”。所以,开发和应用企业各专业职能和岗位的“定式”,一方面是为了提升员工能力和工作标准化水平,另一方面更是为未来AI深度赋能企业核心业务铺平道路的关键一步!

下一篇,我们会通过一个样例说明,企业如何开发一个既实用,又能与AI充分整合的“定式”。

文中观点仅为作者观点,不代表本平台立场