美国打出群体伤害,日本的立场很关键

作者 | 豆腐乳儿

作者 | 豆腐乳儿特朗普筹划已久的“对等关税”终于落地,对中国加征34%关税。

中国迅速做出回应,将对原产于美国的所有进口商品加征34%关税。

反击很迅速也很硬气,不过确实会抬高中国从美国进口产品的成本。

可能被替代的美国产品

从美国进口的比较多的产品,我们比较熟悉的还是大豆等农产品,以及油气等矿产资源。

这些商品关系到我们吃的油和肉,烧的油和气。对美加征关税后,这些产品的成本会在一开始就上涨,影响生活成本,但毕竟不是什么非美国不可的高新科技产品,如果能找到新的供应商,填补美国留下的进口缺口也是能做到的。

更加难以替代的,是那些离我们生活比较远,大家一辈子接触不到几次甚至根本见不到,但有技术含量的产品。

当然,有些所谓的“高技术产品”,国产替代的路子快要走通,只需要一个机会把美国产品排除出中国市场。

这次反击加关税就是一个机会,甚至有可能还会加一把力阻碍美国产品进入中国市场。在哪些领域表现的比较硬气,这些领域就是可以被国产替代的。

比如4月4日,中国商务部对原产于美国、印度的进口相关医用CT球管——一种CT影像设备核心部件,发起了反倾销调查。显然,这种措施是加快医用CT球管的国产替代,这种医疗设备部件并不会被卡脖子。

被卡脖子的半导体制造设备

真正被卡脖子的领域,反击会比较复杂,而且行动会较慢。

半导体制造设备就是这样一个被国外卡脖子的领域。

4月3日,日本经济产业省发布公告,新增或修订数十个管制物项,包括先进集成电路芯片、芯片生产装置、化学制剂、先进材料和材料加工装置等。

而对此的回应,目前还只是将采取必要措施,坚决维护自身正当权益。

因为半导体领域,中国仍然受制于人。

中国在半导体领域的受制于人,不仅仅是先进GPU这样的最终产品进口受限。

还有上游的半导体制造设备,也是被外国卡脖子的重灾区。

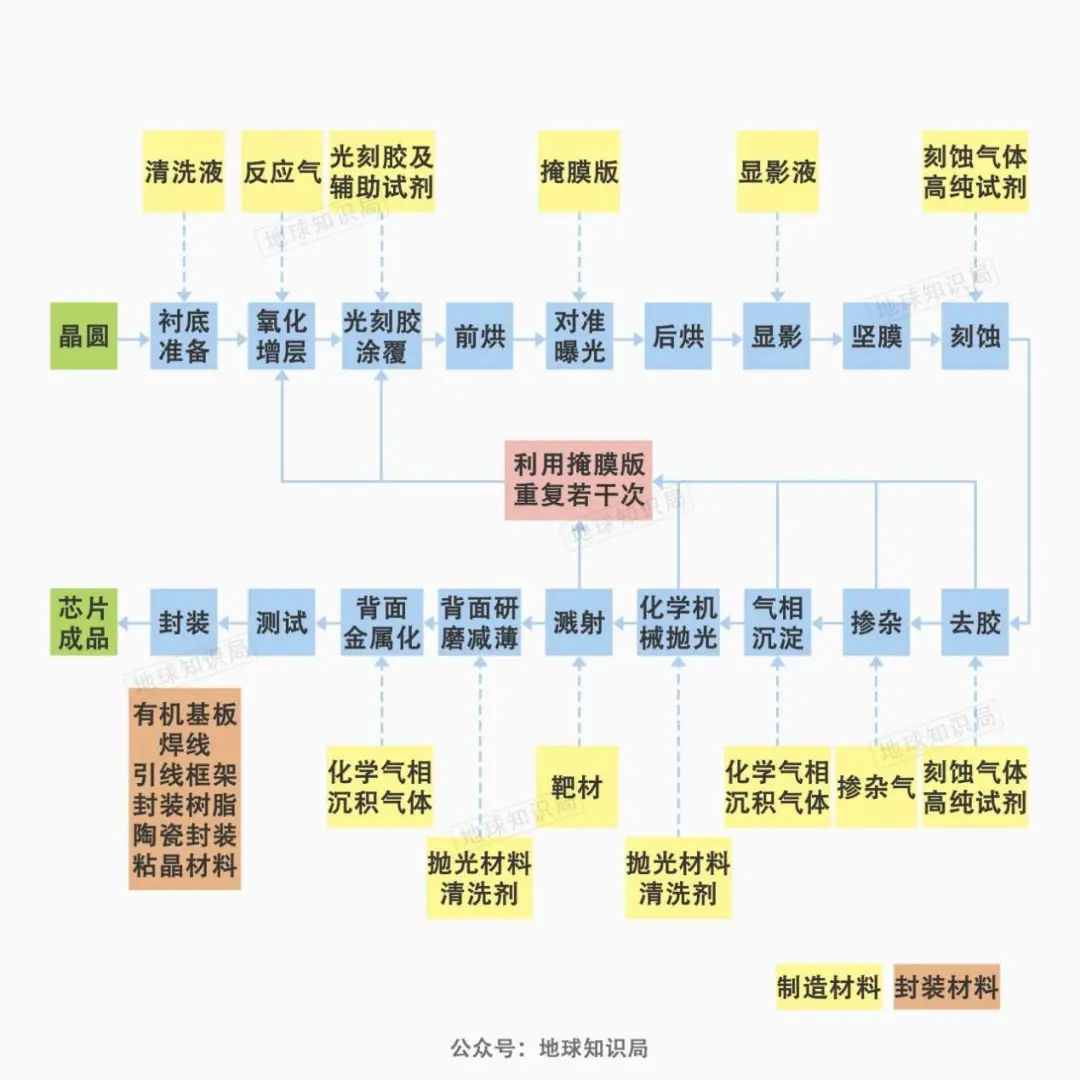

说白了,半导体产业链非常长,工序很多。大家比较熟悉的光刻机就是满足半导体生产的一个重要设备,目前依然被卡脖子。但其他设备,如量测/检测设备等,大家不是很了解,也是受制于人的重灾区。

正是因为半导体产业设计的设备和材料众多,技术含量高,需要国际分工,众多国家配合形成产业链。

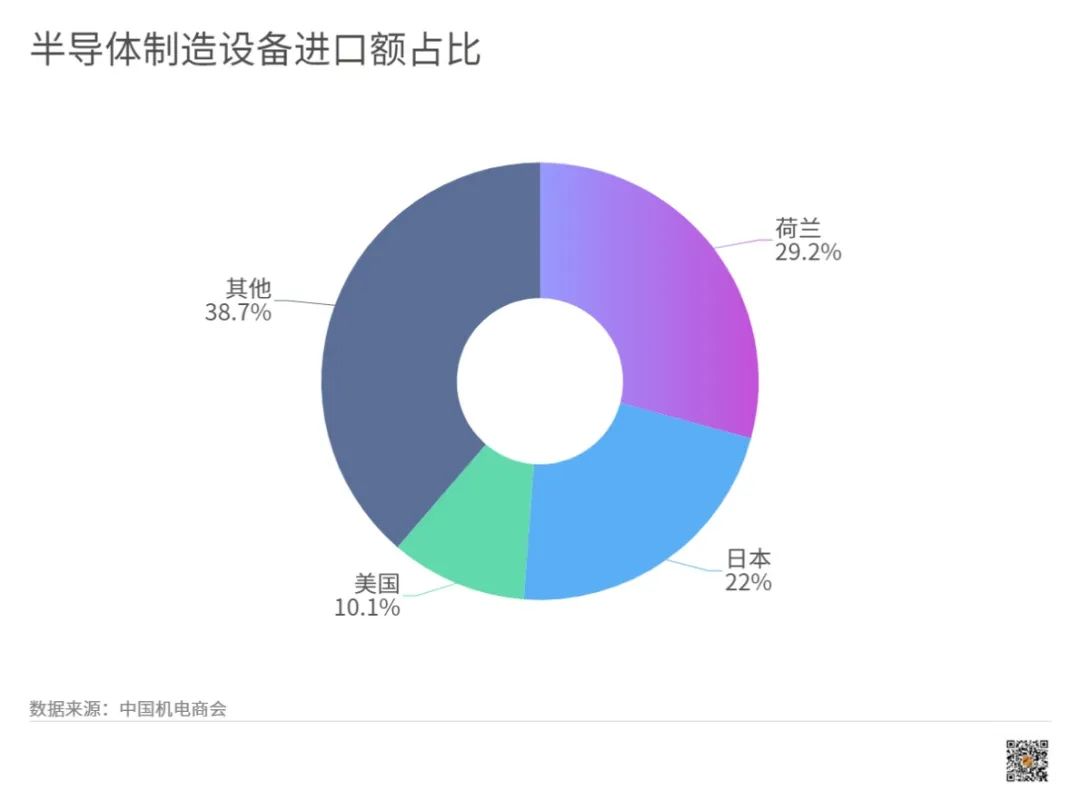

中国半导体制造设备,从进口分布上似乎受制于美国的不多。这是因为美国多年来对中国半导体产业的限制,中国只能寻求其他买家,进口美国的份额就不断下降。

2024年我国自美进口半导体制设备同比下降1.7%至44.7亿美元,连续第三年同比下降,占比也从2015顶峰时期的24.7%下降至10.1%。

中国进口半导体制造设备的大头,还是荷兰和日本。阿斯麦、东京电子、尼康等龙头企业在光刻机、刻蚀机等设备市场份额领先,这些都是荷兰和日本的企业。

目前中国在半导体制造设备领域国产化率较低。在清洗、CMP、热处理等领域的国产化率已超30%,但在高端光刻机、量测/检测设备以及离子注入环节,国内替代进展仍较慢,不足10%。

所以虽然在这一领域依赖美国的程度已经降得比较低,收到贸易摩擦的影响较小,但终归是卡脖子领域,日本的管制措施反制还需要继续研究。

更加悲观的未来

这次特朗普加关税是群体伤害,美国不仅对中国加了关税,还对欧盟、越南、日本、印度、韩国、泰国、瑞士、印度尼西亚、马来西亚、柬埔寨等贸易伙伴征收20%到49%不等的关税。

所以在某些关键领域,中国可以试图寻求其他国家的合作,以保障产业链的安全。尤其是半导体制造设备这样的高新科技领域,日本超过一半的半导体制造设备流向中国,中国只能希望日方听取业界理性声音,及时纠正相关做法。

当然,还有一种更为悲观的预期,即由于美国大范围加关税,导致全球经济衰退,国际贸易萎缩。

大家也没钱消费了,手机电脑汽车之类买的少了,半导体下游消费品销量下滑。半导体这样上下游都特别依赖全球贸易的产业,需求也就会跟着大幅下降。

到时候半导体产业下滑,投资减少,购买新的半导体制造设备动力不足,别说国内的半导体制造设备厂家需求减少,其他国家如荷兰、日本、美国等的半导体制造设备企业也会受到巨大打击,产值萎缩。

这是产业链受到打击的更悲惨的未来。

文章用图:壹图网

文中观点仅为作者观点,不代表本平台立场