AI时代的“工作沉思录”:你要如何保住自己不被淘汰?

文/ 鲍勇剑、袁文龙、高日菖 编辑/琉琉

智能机器替代人工已经无所不在

2016年,麦肯锡全球研究所对美国2000个工种做了调查。报告显示,具备五种活动特征的工作都有可替代性。以获得工信部“中国制造2025”的示范项目和样板单位瑞必达为例(见图1),我们看到这五种工作活动特征对应的智能机器替代人工的程度:

1)动作重复性高的活动最容易被替代;

2)能够完成自动信息处理的活动,替代后效率显著;

3)人际互动度低的活动适宜被替代;

4)减少管理他人的活动能够提高标准化程度和效率;

5)智能机器包含内嵌的专业与专家知识体系,它比现场人工判断更稳定。

图1 东莞瑞必达“机器换人”特征分析

进入第二个机器时代,“技术性失业” 的规模、速度和性质都发生着人类未曾经历的变化。综合美国美林银行和普华永道的量化分析,到2025年,人工智能带来的冲击可以达到14~33万亿美金(2016年,中国GDP 11.4万亿,美国18.5万亿美金)。

其中,9万亿来自减少的雇佣成本,8万亿是制造业和医疗行业降低的成本,2万亿得益于自动驾驶和无人驾驶应用技术。在2016年7月召开的“阿斯本学会”年会上,金融家拉特纳(Steve Rattner)用数字说明互联网信息技术主导的极客经济(Geek Economy)让1%的精英受益,但却没有提高99%的劳工就业质量和工资。

会上,按照美国国会参议员华纳(Mark Warner)的说法,“技术性失业”被“临场经济”(Contingent Economy)与“随需经济”(On-demand Economy)的形式掩盖。大量的隐性失业也造成社会问题。“随需”有经济效率,“临场”却带来心理危机,挑战人们对生命、生活和生存意义的看法。总之,智能冲击可能带来一个机器与人共主的社会,可能挑战人在文明秩序中的地位和角色。

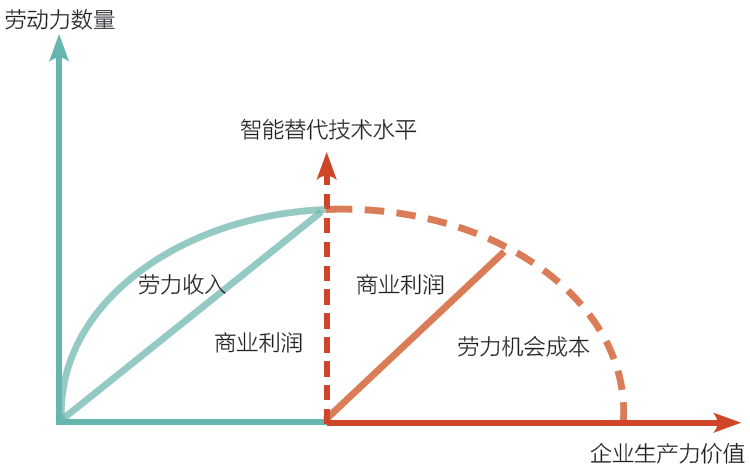

图2显示极客经济下智能对劳动力的替代效果。智能提高企业利润,减少雇佣人数,隐性失业也给劳工造成再就业的机会成本。如瑞必达的案例显示,投资智能技术后,企业生产力提高了,普通劳动力的市场价值却降低了。(图2是概念图,不代表对应的数量经济)

图2 劳动力替代和价值变化

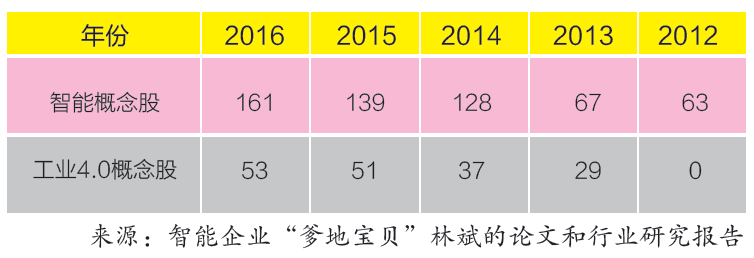

“机器换人”策略正成为新兴产业趋势。例如。福建“爹地宝贝”婴儿纸尿裤公司是一家新三版上市企业,致力于把智能制造、供应、服务和大数据云计算结合在一起,代表了众多智能概念股的发展趋势。图3显示,过去五年中,中国上市公司越来越强调运用智能技术。它对就业市场的直接影响就是减少就业人数。

图3 中国上市公司中“智能”和“工业4.0”概念股

从替代动作到改装思考,智能的影响不可同日而语。过去,被机械替代的劳动力尚可通过教育和培训提高认知能力和解决问题的技能,成为知识工作者。今天,知识度越高,越不需要人工,因为机器人已经从“机械手”演变为“会思考的机器”,具备了超越普通人的深度学习能力。例如,在“阿尔法狗”之前,人脸识别是一个考验人工智能的难题。2011年,ImageNet刚刚推出人脸识别时,电脑的错误率高达25%。可是,智能“神经网络”系统发展迅速。到2015年,电脑识别率已经高于自然人,错误率只有3%。结合GPU芯片的发展,通用型的人工智能已经用到人事、证券、新闻甚至葡萄酒品选的活动中。

塑造工作未来的技术

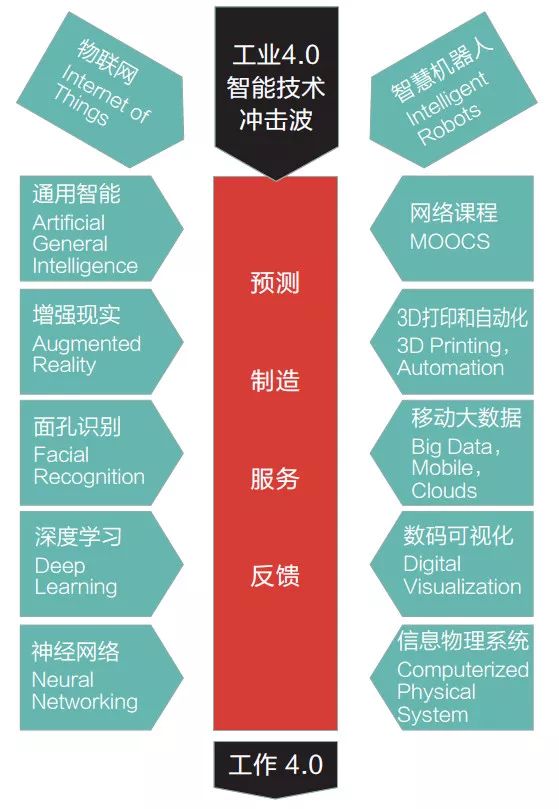

图4罗列了已经被广泛运用的关键智能技术。我们可以看到,这些技术武装了两大范畴的智能,机器学习能力和智慧机器人。当机器既会做也能思考的时候,普通人已经没有认知能力的优势。所以,弗雷和奥斯本认为47%的工作都将被替代。不过,他们也看到自然人在身体的灵活控制度、创新能力和社会交往能力上仍保持优势。这为我们思考智能与人力之间的互补策略提供了方向。

图4 影响未来工作的技术力量

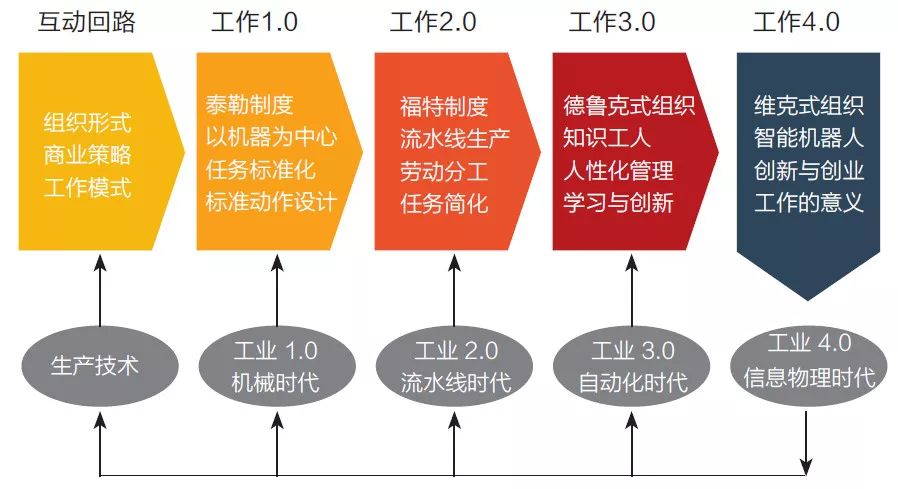

图4包括的技术仍处于不断发展成熟中。各国蓝图中的工业4.0也是在实现过程中。随着机器学习、智能机器人、3D打印、可视化、信息物理、虚拟和增强现实等技术的不断完善,工业在预测、制造、服务和反馈整个系统层面整合程度逐渐提高。此时,对应工业4.0讨论工作4.0特别有与时俱进的意义,图5便是这样的尝试。

图5 从工业4.0到工作4.0

维克式组织与工作4.0

从技术发展对组织形式的影响看,生产力决定生产关系,技术性质塑造组织制度形式和工作方法。图5显示了它们相互之间大致的对应关系。机械时代,泰勒观察工人的动作、时间、工作量之间的关系,然后将工作化为标准动作,重复执行。那时,工作的场所和活动都围绕着新发明的机器进行。机器是中心,劳动力是辅助。当福特流水线引入后,工作流程和内容被简化,劳动分工更细。那时,劳动力经过简单培训之后就能上流水线生产。同一时期,办公室工作和流水线工作被分开。蓝领和白领的区别明显。办公室有权威等级,白领承担固定角色,按组织等级执行三类活动,即沟通、协调和控制的3C活动(3C,communication,coordination,and control)。

进入自动化和信息化的工业3.0时代,蓝领减少,白领的任务更多在于学习、创新和知识管理。德鲁克描述的“知识经济”和“知识工作者”概括了这个阶段的特征。因为知识性的任务要求白领有匹配的认知能力和心理承诺,管理形式也更加人性化,强调合作性竞争(竞合)、创新联盟和文化影响力。知识工作者主要执行新3C活动(新3C,co-opetition,coalition, and culture)。

进入信息物理的工业4.0时代,智能技术基本上自我组织(预测、供应、制造、服务、反馈)。企业对人力资源的要求发生深度变化。同时,“机器换人”带来就业挑战。工业和工作的未来与社会和政治的未来紧密联系在一起。因此,政府政策与企业策略之间直接互动。什么是有意义的工作?怎样的就业政策是合适的?智能技术、经济发展和社会愿望之间关系如何?所有这些问题都需要重新进行意义的构建,就像维克(Karl Weick)在其“意义构建”理论中提出的问题。我们暂时称之为“维克式组织”,即需要建构工作意义的组织。

要想象未来工作4.0的形态和意义,我们首先得看到它是个新的意义构建过程,其次要认识到影响因素远不止上述的智能技术。未来不可预测,但可以预想。我们对未来工作情境的预想将播下思想的种子,左右各方的行动

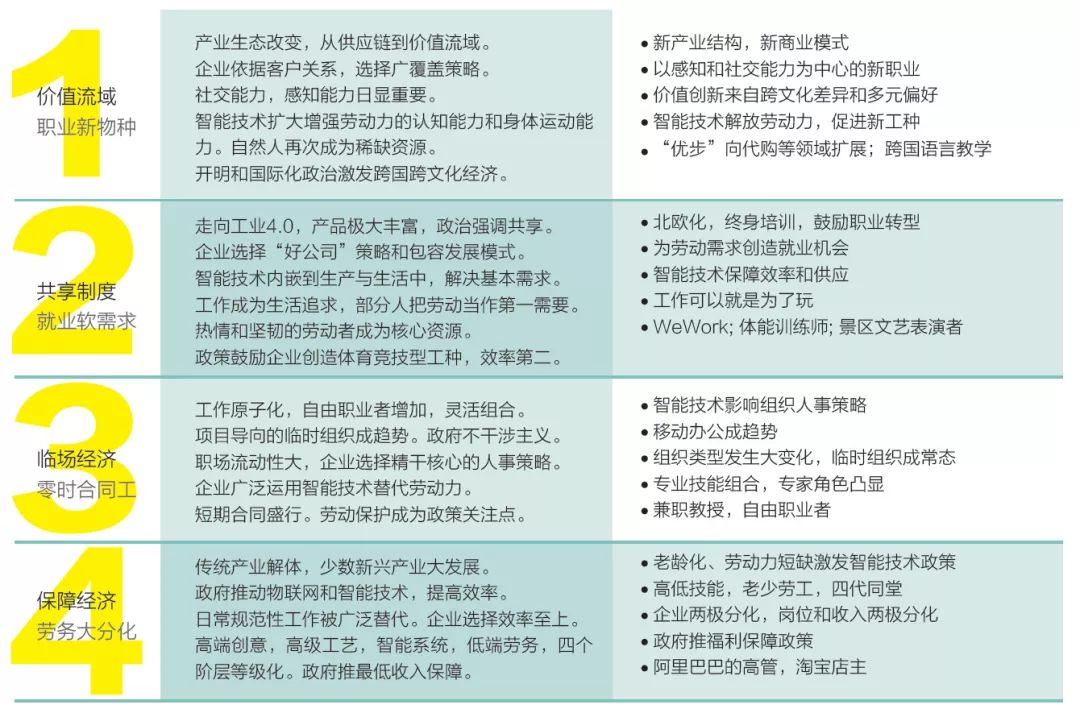

“工作未来”的四种情境

通过整合塑造工作未来的要素之间的关系,我们看到它们基本上落在两股重要的驱动力量上,而各自都有不确定的发展方向。这两股驱动力量也代表着左右工作未来的发展逻辑,即经济技术逻辑和政治社会逻辑。这两股综合驱动力量和它们发展的不确定性交织在一起,形成工作未来的四种情境(见图6)。

图6 未来工作的四种情景概要

-THE END-

● 作者:鲍勇剑、袁文龙、高日菖 。文章来源 |《清华管理评论》2016年9月刊《工作的冬天来了!——无所不在的“智能机器换人”时代》。来源于:清华管理评论(ID:tbr2013)。MBA智库(mbalib)经授权发布本文,转载请联系原作者。

你绝不该错过的精彩文章:

(点击蓝字直接阅读)

☟