找工位

空间入驻

小程序

登录

注册

工作10年后再看《穿普拉达的女王》,我才明白……

2023-05-23

文章转载自"插座APP"

点击上方蓝字,关注插座APP

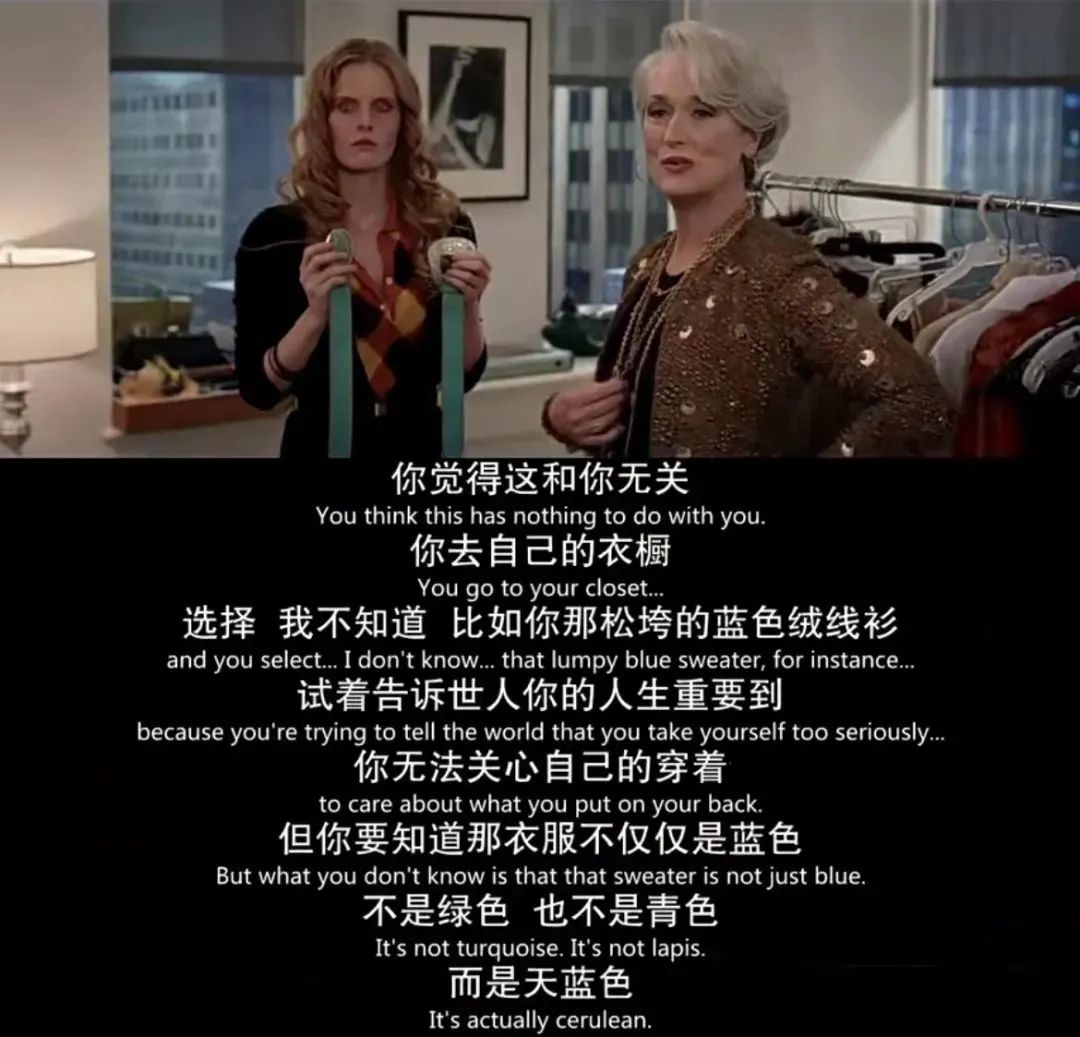

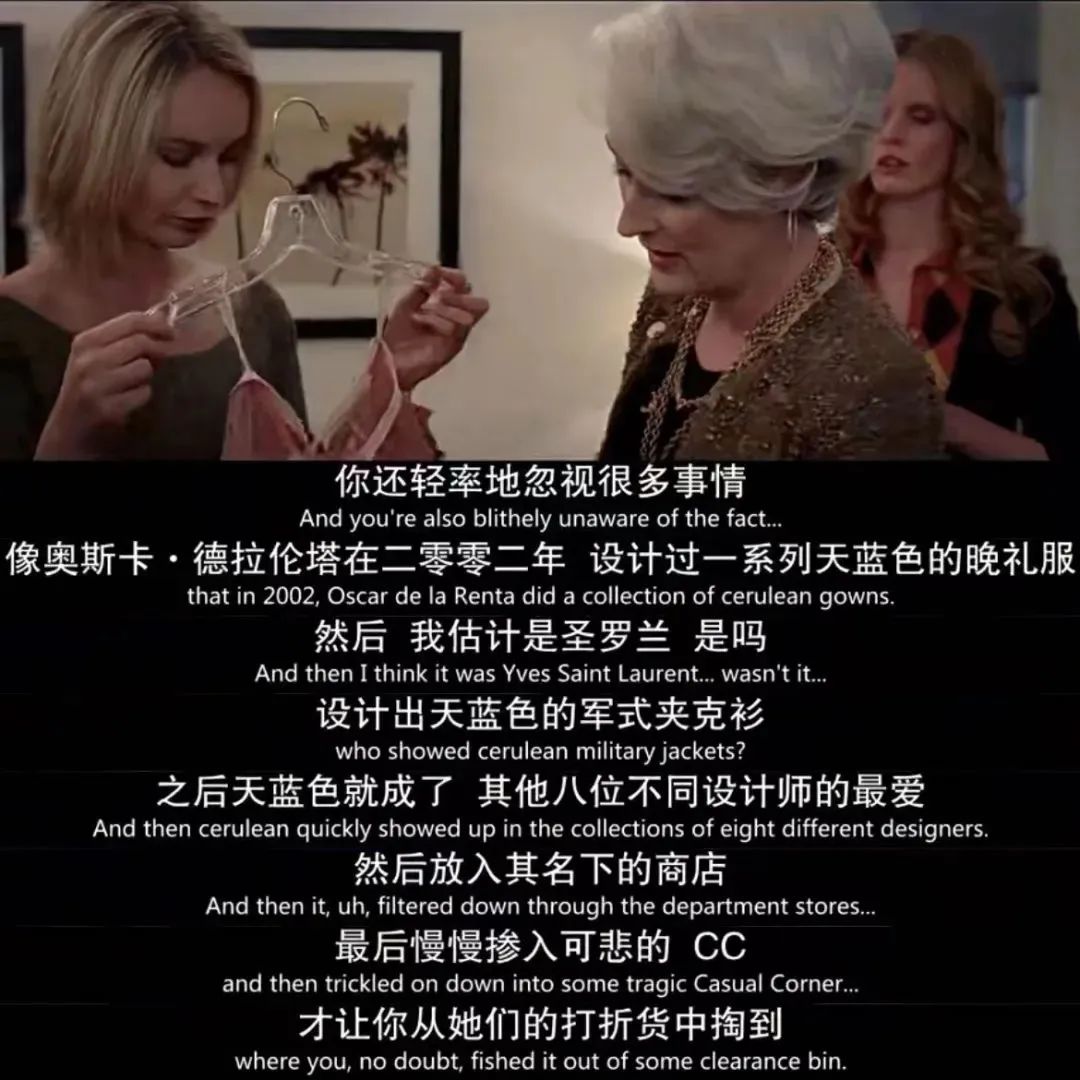

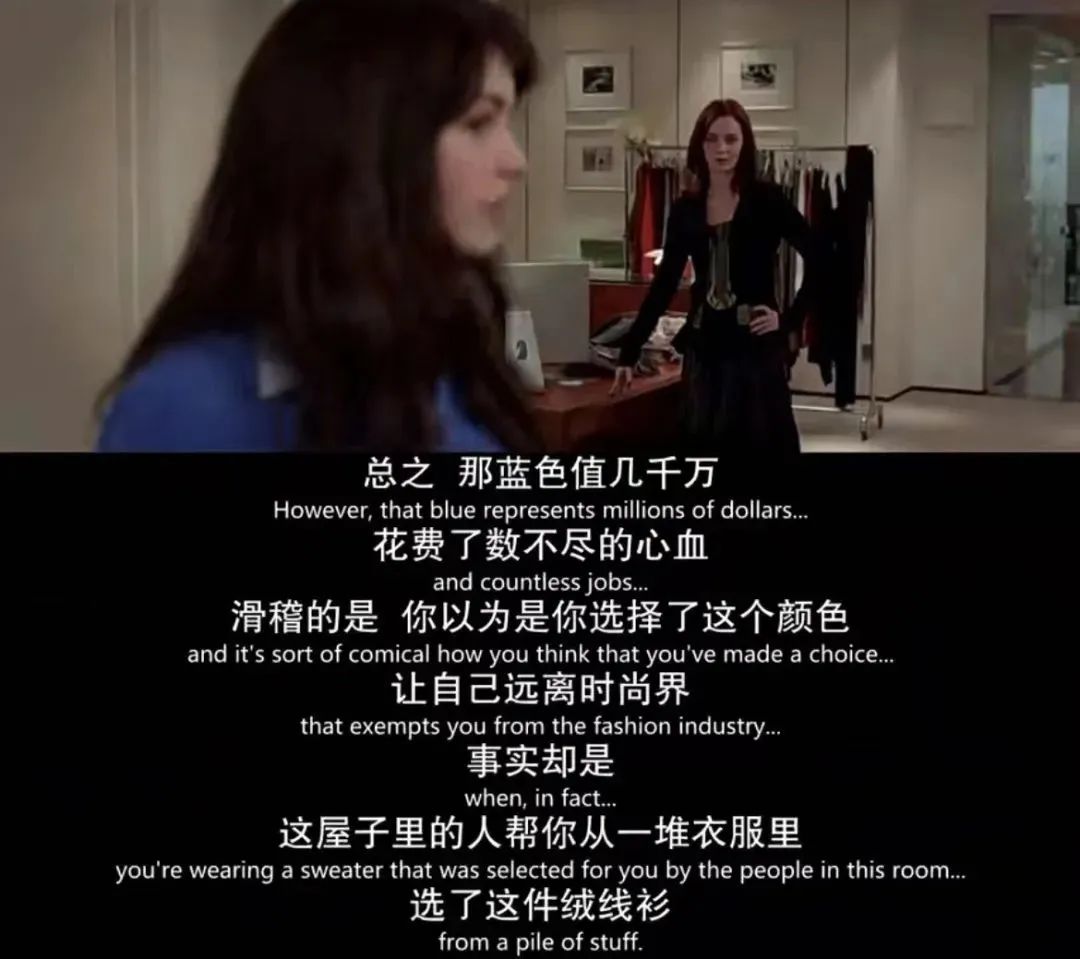

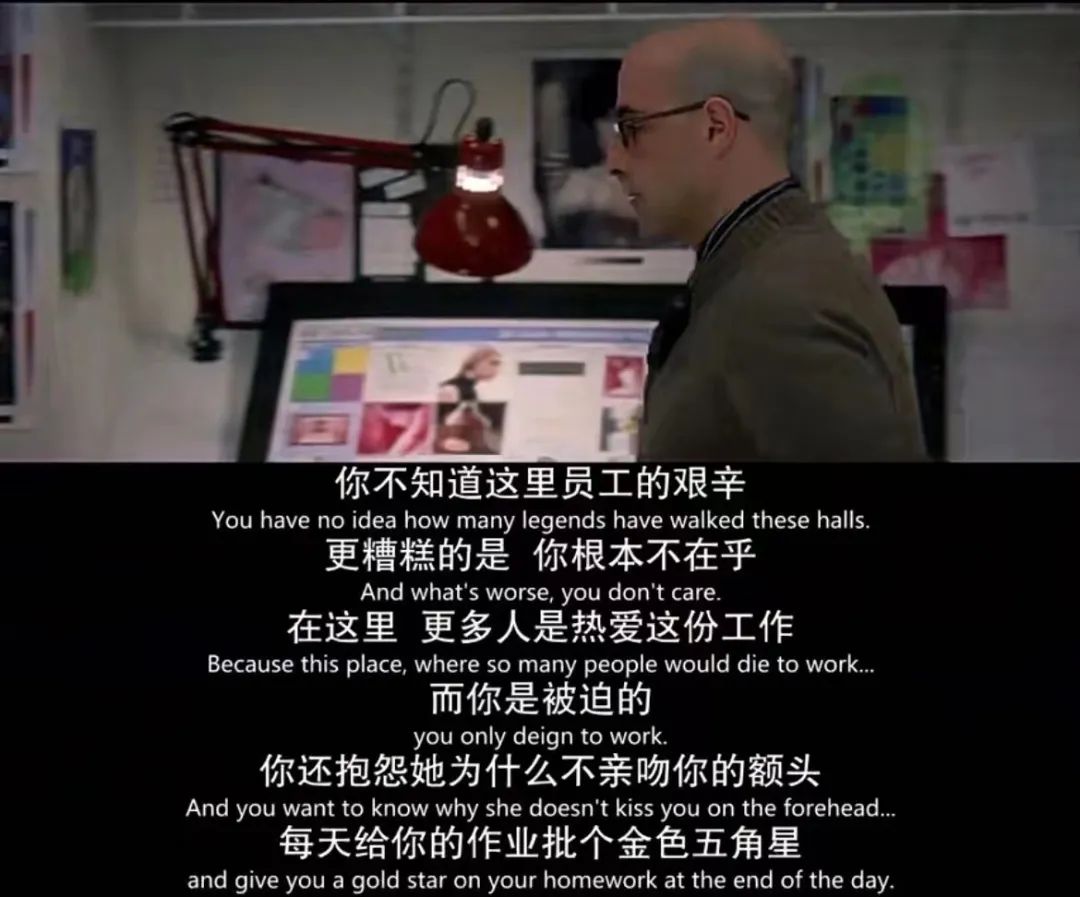

你看过电影《穿普拉达的女王》吗?这是一部经典职场电影,你一定能从中联想到你工作上的事。这篇文章5100字,预计13分钟读完,相信你会有收获。

作者 | Sandra Tan

编辑 | 木木

来源 | 奴隶社会(ID:nulishehui)不端不装有趣有梦,听现实的理想主义者说自己的故事。

第一次看这个电影时还在读大学,在当时的我看来影片过于夸张,现实中没有领导会明目张胆地挤占员工个人时间去处理自己的私事吧。

直到昨天,工作了 10 余年职场受挫的我,突然想起这部电影,重新看完之后有了完全不一样的感触。

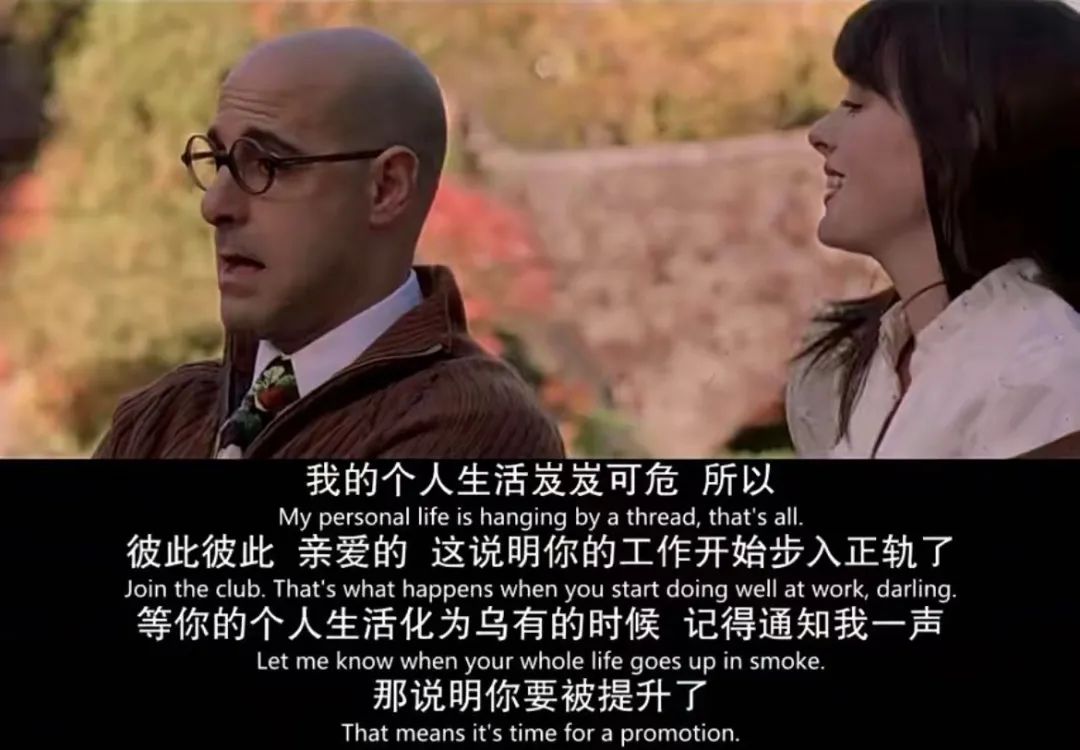

喜欢上你的工作。

认可自己的工作。

只有有所舍,才能有所得。

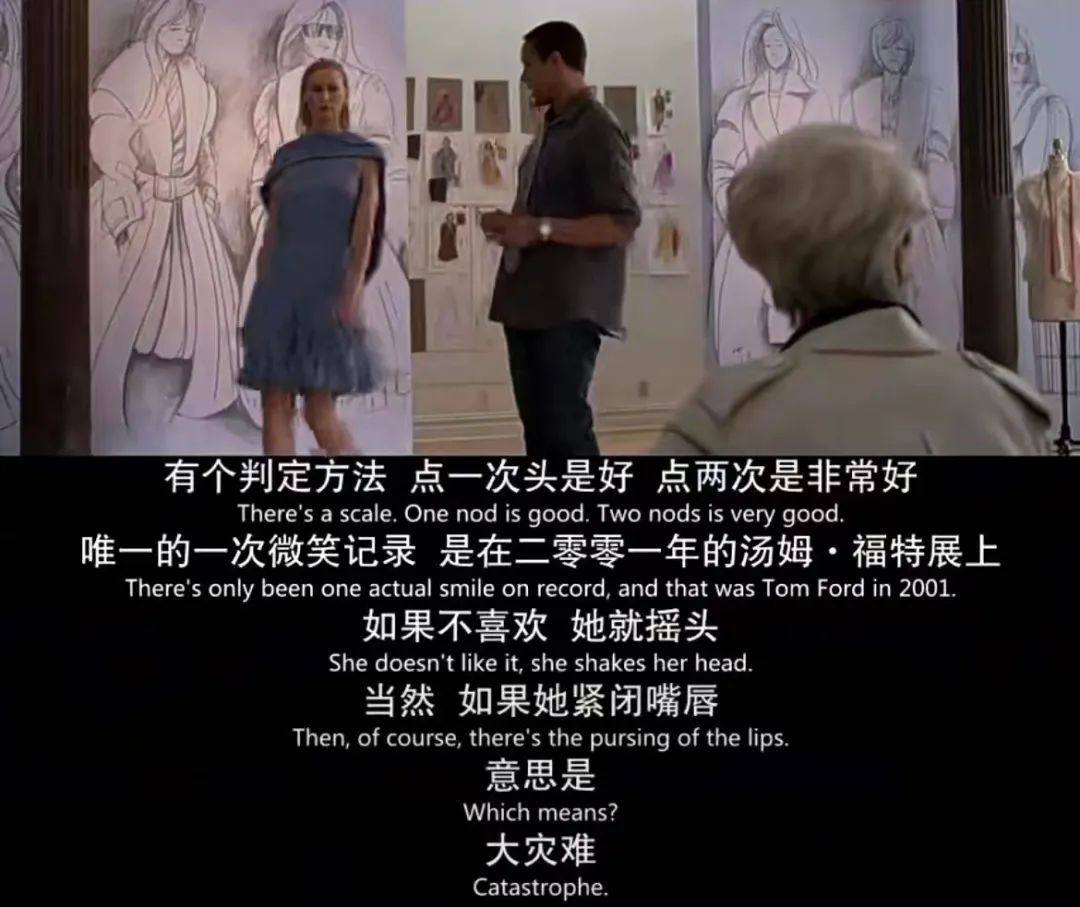

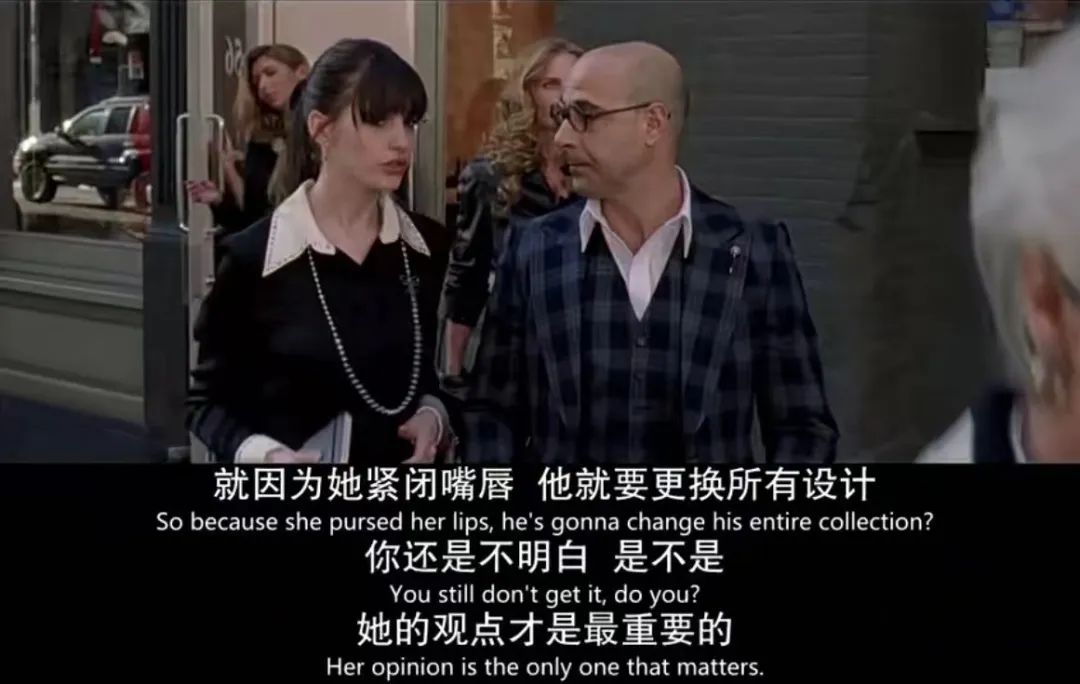

任务完不成,一切努力都是零。

行有不得,反求诸己。

你对别人是否用心,对方是可以感受得到的。

过好自己的一生。

图片来源:部分图片来源网络和电影《穿普拉达的女王》,版权归原作者所有,不为商业用途,如有侵犯,敬请作者与我们联系。文章为作者独立观点,不代表插座APP立场。

END

关于作者

/About Author/

最新推荐

/Recommendation/

上一篇:

永远不要在工作上消耗自己

下一篇:

所谓靠谱,就在于确定性

热点资讯

2024-09-02

2023-09-01

2024-05-16

2025-05-20

2024-06-07

2024-10-04

2024-11-18

最新资讯

2026-02-17

2026-02-17

2026-02-17

2026-02-17

2026-02-17

2026-02-17