史上最简单面试题:“7分钟,从1写到300”,90%的人都失败了!一个细节暴露...

文/MBA智库·姜榆木 编辑/MBA智库琉琉

文/MBA智库·姜榆木 编辑/MBA智库琉琉

前段时间,我陪一位朋友去义乌国际商贸城看货,顺便逛了下当地很有名的青口夜市。

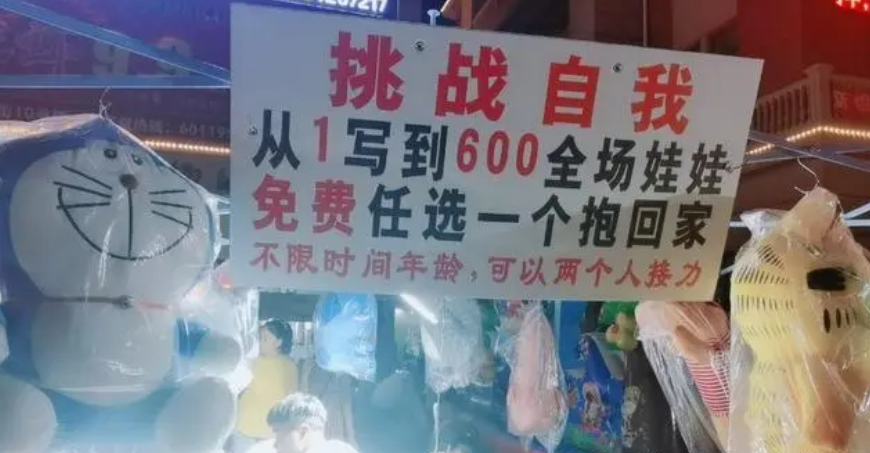

夜市上有个摊位吸引了许多人围观,宣传牌上写着“1到600挑战”。

具体规则就是,你在摊主给的方格纸上从1写到600。

只要不出错,你就能在摊位上随便挑一个礼品。

如果写错某个数字,或者摊主检查到你有涂改的痕迹,则算挑战失败,你得付给摊主20元。

在听说没有时间限制后,在场的人都跃跃欲试。

有两个小伙给我的印象很深,他们坐下去2分钟不到,各自给摊主转去了20元。

但他们不服气,决定再次挑战。其中一个还用手机调出数字表来抄,表示“我总不至于还会抄错吧。”

然后仅用了3分钟,他们又让摊主多赚了40块钱。

我在摊位上看了快一个小时,在这期间有接近20个人参加挑战。

直到我离开,没有一个人通过挑战。

最“简单”的大学面试题

回去后我查了一下,发现这个挑战还有个原型,那就是南科大自招的一道面试题。

参加面试的学生,需要在7分钟内从1写到300,只要没有出错,就算通过面试。

尽管有时间限制,但大家的第一感觉还是“南科大也算有门面的学校,怎么会出这么简单的题目”。

结果这却成为当年所有面试题中,通过率最低的一道题。

时至今日仍有许多网友,直播自己从对这个题目不屑一顾,到心服口服的全过程。

这个题目最容易出错的地方,是十位或百位需要进位的数字。

比如说有人从“51”写到“59”,就会很自然地继续写“5”,写完后才会意识到自己要写的是“60”,所以应该先写“6”而不是“5”。但这时Ta已经挑战失败了。

按理说,“逢十进位”是幼儿园就教过的数学原理。哪怕只要在写每一个数字前专心考虑半秒钟,任何人都能顺利通过挑战。

但难就难在,大部分人的耐心都只够完成极其有限的几件小事。

一旦他们厌倦了单调重复的操作,思考的惰性就会带来行动上的惯性。

正如知乎网友@长耳朵兔子所说:

这道题看似是很简单的数学题,其实是个反人性的心理题。

为什么说是“反人性”?

其实人的大脑是个很善于偷懒的器官,一旦它觉得某件事情很简单,它就会尽可能在这件事上少花精力,从而为其他看上去更难的事情保存精力。

但真正的高手,往往是反人性的。

这些年,我们看到过输错试验数据的博士生,发错会议资料的985高材生。

在他们眼中,自己该做的是做项目、谈生意这样的大事,对输数据、发材料这种小事不愿给予耐心。

只是很多时候,通过做成一件所有人都做不到的大事而一鸣惊人,是绝无仅有的。

大部分引人注目的成功背后,不过是把每个人都能做的小事,一件一件都做到极致。

而这,才是南科大这道面试题的深层隐喻。

不起眼的纯灰格子

投资家斯蒂芬·邓奈尔曾在演讲时,展示了一张人物肖像的素描。

然后他问在场的人:你们谁能画出这样的肖像。

没有人举手,大家都觉得很难。

邓奈尔随后又展示了一个纯灰色的小格子:“这个你们谁能画出来?”

在场所有人都举起了手。

邓奈尔随即展示许多同样的纯灰格子,并且对每个格子的光影进行调整,很快整个画面就呈现出最开始展示的那幅肖像画。

用邓奈尔的话来说:“只要能画好一个小格子,你其实就具备了完成任何高水平作品的能力。”

很多时候,限制我们的不是能力,而是不愿从零开始,做好一件又一件不起眼的小事。

提到余华,大家都会膜拜他在文学创作方面的成就。

其实他刚开始写作时,满脑子也是想着如何达到现在的高度。

可他越是这么想,越是觉得什么都写不好,有时写了一整天的稿子,都被他揉成纸团。

结果就是,不仅没有写出满意的作品,反而搞得自己身心交瘁,陷入深深的自我怀疑。

后来他改变思路,每天把大量时间用来翻阅《人民文学》。

他参照杂志上的文章,从一个标点符号开始琢磨。

直到感觉自己能够正确使用标点,他再学着去改善一个字的选用。

一个逗号,一个字,一句话,再到一段话……

这些单独拎出来,都是微不足道的部分,可余华却通过在这些部分上的打磨,让自己写作能力得到明显的提升。

直到1983年,抠字眼抠了5年的余华,才成功发表了第一部短篇小说。

这部小说对余华而言,像是爬了上万级台阶后才摸到的新世界大门,从此他成了持续近四十年的畅销书作家。

从邓奈尔到余华,你会发现那些事有所成的人,不一定拥有过人的天赋,但一定拥有极强的行动力。

他们不断积累微小的改变,直到成就更高阶的人生。

正如余华成名后所说:“不要指望黄色的海突然变蓝,而是每天往前游一点,游到海水变蓝的那天。”

100%的蜕变,

不如5%的改变

北大心理学博士李松蔚,遇到过这样一位读者。

她为了戒掉动不动就看手机的习惯,每天都把手机锁在抽屉里4小时。

但没过多久她便坚持不下去,生活又变回以前的样子。

李松蔚建议她不要这么辛苦,每天只要坚持1分钟别看手机就行。

起初,读者觉得李松蔚是在敷衍自己,因为1分钟的专注做不了任何事情。

但她很快发现,一次1分钟不看手机不难,每天坚持如此却很难。

而只要真的达成这个小目标,看似短暂的片刻,就会带来一种自由掌控时间的感觉。

坚持一个月后,她已经可以静坐阅读10分钟的文献,到最后甚至能专心写2小时的论文。

李松蔚在《5%的改变》中写道:“不用100%的蜕变,只要改变5%,生活就会有新的可能。”

无论是“从1写到600”,还是“5%改变”,背后都指向同样的人生智慧:

着眼一个大目标,做好多个小目标。

认为小目标无足轻重,一味求快的人,最终就像该进位的时候忘了进位,导致自己前功尽弃。

著名主持人吴淡如读大学时,在她班上有位外语成绩很好的同学。

在发现这位同学每天只是学习半小时外语后,吴淡如觉得如果自己每天用功2小时,一定可以很快超越对方。

然而2小时是段很长的时间,吴淡如总会因为遇到各种事情,无法实现原定的自习计划。

2年后,吴淡如那位同学成功争取到了出国交流的机会,她则已找不到自己的外语教材。

习惯研究专家詹姆斯·克利尔说:“1%的进步并不引人注目,却更有价值,尤其是从长远来看。”

追求焕然一新的人生蜕变,最终常常适得其反。

大部分理想的结果,背后都是小到可忽略不计的提升,加上持续不断的积累。

△

写在最后

逻辑学中有个“金字塔原理”。

就像再宏伟的金字塔,也是由无数块砖石构筑而成的。

任何事情,也能根据金字塔原理,以相互独立且完全穷尽的原则进行展开。

每个人心中都有一座“金字塔”,它可以是一次挑战的胜利,心仪学校的Offer,让自己脱颖而出的能力……

当这些看似遥不可及的目标,经过不断细分,你所要做的只是写好眼前的每一个数字。

无论是生活还是职场,没那么多事情需要你一蹴而就。

从1开始写,哪怕写得再慢,但只要不出错,终有写到无穷大的那天。

-THE END-

●本文为MBA智库原创首发,转载请联系我们。作者:姜榆木,MBA智库专栏作者。慢节奏的职场写作人,顶着榆木脑袋,寻找生活的浪漫。MBA智库——管理者专业学习成长平台,兼具热点与干货,顶尖管理知识、进阶职场指南。APP、头条号、微博@MBA智库。

拜托星标MBA智库★才能每天看到文章哦!

MBA智库好文精选: