政府要过“紧日子”,谁最受影响?

国家这么一出手,“县城豪门”的好日子,可能要到头了。

最近网络上出现一个热词——县城豪门。

很多大城市工作的年轻人回到老家后发现,自己从收入到吃穿用度,甚至不如留在县城的同学。

在县城里总有那么一批人,他们住别墅、开宝马,吃的是山姆代购、穿的是上千块钱的衣服。

让自以为见过大世面的城市白领们,相形见绌。

而这一批人,也被称作“县城豪门”、或者“县城婆罗门”。

你可能会好奇,“县城豪门”这个特殊阶层,究竟是怎么来的。

国家现在,怎么就盯上了这一批人呢?

一、县城豪门怎么来的?

前些日子,一篇名叫《北漂十年,输给了县城中产》的文章刷屏了。

文章中说,一个叔叔的儿子大学毕业后,在老家找了工作。家里的茶几上摆着满满的车厘子,盘子里的干果也是山姆代购的。

这些北漂们返乡后发现,自己平时舍不得买的东西,县城亲戚的家里,根本堆不下。

原本以为自己是城里人回村,结果回来后发现,自己才是乡下人进城,是最穷、最土的那一个。

县城精品超市里的山姆网红商品

这篇文章引发了大家的共鸣,很多人都发觉:那些曾经学习不好、留在小城市的同学,他们过的比自己滋润多了。

“县城豪门”一词,也因此应运而生。

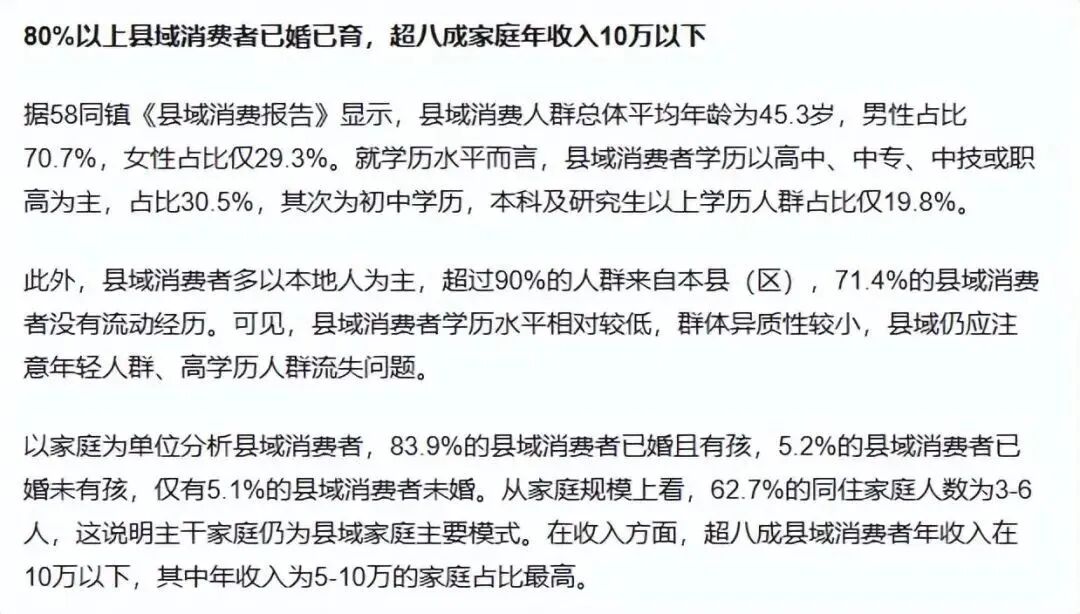

但是从数据上看,县城里却并不富裕。

根据2021年清华大学和58同镇的调查报告:县城里80%的家庭,年收入在10万元以下。

那就奇了怪了。

在县城里,究竟是谁在支撑着这么高的消费呢?

在柏年看来,其实就是两拨人。

第一批,是县城的“体制内”人群。

中国有超过1300个县,大部分县城经济产业单一。

但是,包括公务员、教师、银行职工等在内的体制内群体,收入却相对稳定,支撑起了县城内的高消费。

去年,三农学者李昌平的一篇名为《警惕县城经济萎缩到只剩“公仆经济”》的文章,在朋友圈刷了屏。

文章中提到的“公仆经济”,就是指以公务员和事业单位为主体的县城消费经济。

文章指出,虽然今天很多县城的工业园区和房地产都冷冷清清,但县城里的吃吃喝喝还是热热闹闹的。

正是因为,县城里有大量的公务员和准公务员群体,他们的收入相对稳定,而且收入基本不依赖当地经济,而是靠中央的转移支付。

再加上体制内福利很好,医疗、教育这些都不需要操心,所以“体制内”的消费能力非常强。

此外,还有另外一批人,也推动了县城的高消费。

这批人是做政府工程的老板,他们依附于第一批人生存。通过基建、政府外包等项目赚钱,例如土石方老板、IT老板等。

虽然现在政府外包,都要通过招投标的形式,乍看上去是公平竞争。

但很多时候,一些官员可以对招标条件“量身定制”,例如通过低价中标、审核“放水”等方式,在工程招投标的时候,为他人谋取利益。

在过往涉及外包工程的贪腐案件中,项目的承包者往往是这些官员的亲属。这些项目资金庞大,带来的利润也远超一般人的想象。

所以,在县城内掌握话语权的体制内人群,又可以通过外包的方式,创造另一个隐形富豪群体。

而除了上述两批人外,县城里8成的人口,都是刚才讲的年收入不过10万的普通家庭。他们主要以农业、餐饮、小商贸为生,门槛低、挣不了几个钱。

他们,才是县城经济的“底色”。

那么我反问大家,这样的经济结构正常么?

当然不正常!

本质上,前两批人的富裕,是依靠国家转移支付、而不是自身努力实现的。

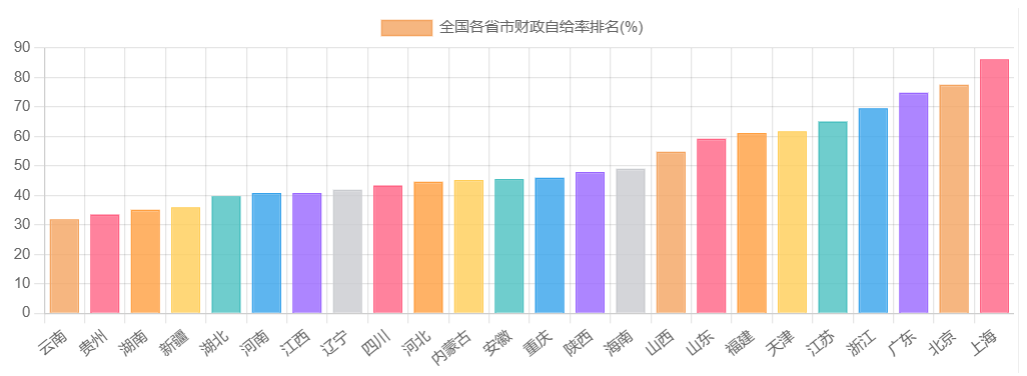

从数据来看,2023年中央对地方转移支付,首次突破了10万亿元的大关。

分地域来看,2022年全国31个省份中,有22个省份的转移支付,占地方收入的比重超过50%,其中西藏、青海、吉林、甘肃、黑龙江五个省份的比重,更是超过了70%。

这意味着,相当多经济欠发达地区,没有自己的财力,基本靠中央的输血来维持运转。

但是从结果来看,“县城豪门”的存在告诉我们:

有一部分转移支付的资金,并没有用于地方发展,而是通过各种隐蔽的手段,落到了一些人的口袋里。

更为可怕的是,这一批人的阶层还非常稳固。

我们都知道,小县城是一个人情社会。这些地方体制内的家长,在子女婚姻问题上,往往也会选择体制内的对象结婚,强强联合。

于是,这就形成了一个体制内的“闭环”。就像印度的种姓制度一样,阶层障碍难以逾越。

网民们称作“县城婆罗门”,这不仅仅是一种调侃,更是一种讽刺。

所以,国家有必要对“县城豪门”动手了。

二、政府过紧日子,影响谁最大?

在今年的两会上,财政部部长明确表示,今年各级党政机关都要过紧日子,要用好转移支付的资金,将资金更多用于民生福祉之中。

这个“紧日子”该怎么过呢?

具体来看,首先是削减三公经费和体制内福利,而且不排除会继续降薪。

之前,柏年给大家介绍过,浙江在去年推行的“公务餐改革”和“公车改革”。

近期,厦门也出台了相关文件,要求持续压缩政府办公经费,将2024年专项业务费、公用经费,分别按照10%和20%的幅度压减。

这意味着,未来基本堵死了各种不合规的公务报销要求。

此外,厦门还要求“各区各部门,不得以任何形式增加长期聘用的编外人员,提高经费标准”。

不仅是编外人员,编制内群体,也面临清退或缩编的风险。

例如像山西,早在2020年4月,就便将其下辖的6个人口小县陆续列入试点,大力裁撤事业单位、削减编制,以前所未有的力度打破中国人对“铁饭碗”的幻想。

除此之外,体制内的降薪潮,也在涌来。

例如有媒体报道,2023年深圳中小学教师薪资普遍下降,幅度在2成到3成之间。

许多曾经在深圳学校当老师的清北大学生,因为没了高福利,都开始逃离教师岗位。

像厦门、深圳这样的大城市,尚且出现了过紧日子和降薪的现象。

那对于经济落后的广大中西部地区和县城而言,体制内必然面临更大的改革压力。

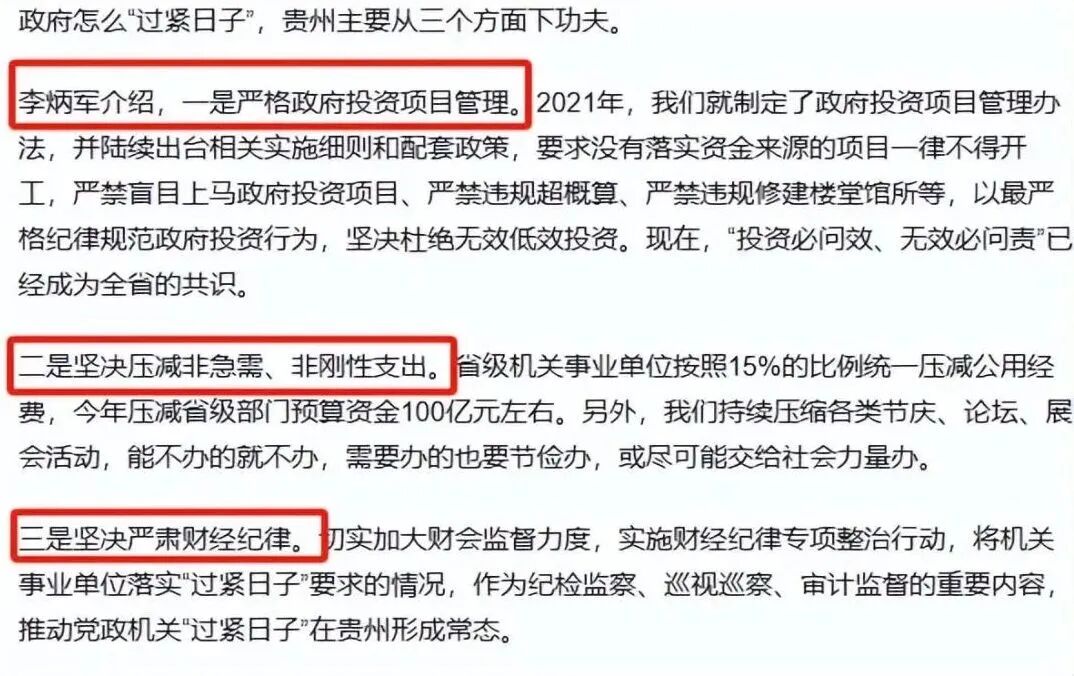

例如今年两会过后,贵州省长已经率先表态,今年贵州省级机关事业单位,按照15%的比例,统一压减公用经费,压减预算资金100亿元左右。

贵州省长还一锤定音地表示:政府“过紧日子”不是权宜之计,而应该成为常态。

那在这样的改革大背景下,县城豪门们所享受的“体制内高福利”,怕是持续不了多久了。

其次,在中央三令五申要求削减不合理项目开支的背景下,“县城豪门”里的第二批人,也必然会受到打击。

例如刚才我讲了贵州,该省省长还表示,接下来要严格政府投资项目管理。

领导要求:没有落实资金来源的项目,一律不得开工,严禁盲目上马政府投资项目、严禁违规超概算、违规修建楼堂馆所等。

此外近期还有很多文件要求,欠发达地区、高债务地区,地方政府除了学校、医院等民生设施和中央重大项目外,像高速、地铁等地方项目统统都不再上马。

这意味着,曾经主导中国经济增长的“基建狂潮”逐渐落下帷幕。

“政府外包团体”所赖以生存的土壤,将彻底遭到摧毁。

但是对普通人而言,政府的“紧日子改革”,却是一个好事情。

这是因为,削减了不合理的项目资金之后,我们会有更多的资金用于民生保障上,增加对于老百姓的农业、医疗、教育、消费的补贴。

例如在今年两会上,财政部长明确表示:党政机关少花一分钱,民生事业就可以多安排一分钱。

紧接着3月13日,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,明确实施消费品以旧换新行动。

这一轮方案,不禁让我们联想起2009年的“家电下乡”行动。

在那一轮家电下乡行动中,老百姓购买家电——如电视、冰箱、洗衣机、手机等,可以直接享受13%的财政补贴。

家电下乡行动持续2年,其间政府累计补贴超1500亿元。

柏年预计,在今年新一轮的消费品以旧换新中,政府还会继续加大财政的补贴力度。这对于普通人而言,无疑是一个好消息。

三、结语

最后柏年还想说一说,在查阅相关资料的时候,我发现的一个现象,令我感触很深。

在我国云南的部分城市,当地的米线分为两种。

一种是普通米线,基本没肉,便宜但能吃饱;

另一种则是米线上堆满了肉和料,价格是普通米线的2-3倍——当地人称它叫“公务员米线”。

一碗小小的米线,展示出了截然不同的两个阶层。更映衬出了一二线城市之外,更广袤的中国社会现实。

在任何一个国家,公务员、体制内可以是“中间阶级”,但绝不应该成为“上层阶级”。

盛了肉的米线,如果只有公务员能消费得起,那这和我们共同富裕的要求是相悖的。

所以今天,一场有关体制内和财政的改革,一场能决定中国县城未来的改革,已经不能再等待。

文中观点仅为作者观点,不代表本平台立场