狠人张雪峰一夜解封!一切都结束了

教育从来是一场漫长的积累,而非一笔立刻见效的买卖。

若只凭眼前的就业冷热去判断专业价值,无异于在时代洪流中画地为牢。

当为孩子规划未来的初心,逐渐滑向制造焦虑、售卖焦虑的卖课目的,打破信息差的理想也就变成了贩卖焦虑的生意。

✦✦

张雪峰解封了

直播间大变样

10月22日晚,沉寂近一个月的张雪峰终于重新开播。

直播间依旧热闹,在线人数一度突破4万,但他选择了在小号“张雪峰讲升学规划”上亮相:

“好久不见,就是一个月,谢谢大家。”

图源:九派新闻

直播内容依旧围绕高考志愿规划展开,他连麦多位家长,为孩子选专业、择校、评估分数线。

只是,这次直播与以往不同,桌上摆满了笔记书、提分资料,但他特意强调:

“今晚我们不卖货,只连麦。如果家长问起,我再介绍,不想第一天回来就上热搜。”

就在一个月前,张雪峰的所有主流平台账号,包括微博、抖音、B站、快手、小红书集体“异常”,页面显示“禁止关注”。

图源:微博@正在新闻

据悉,张雪峰团队当时回应称因直播言论违规被举报,正在整改。

✦✦

张雪峰被封的不冤

张雪峰的争议,几乎从成名那天就开始。

他敢说、敢怼,甚至有些以骂为流量的特质。

从“新闻无用论”到“文科都是服务业”,再到“普通本科没竞争力”,这些言论让他一夜之间站上舆论顶峰,也多次被官媒点名批评。

那句“孩子要报新闻我一定打晕他”的“名言”,让无数新闻学子群起而攻之,还有“所有文科都是服务业”的表达,更是让教育界痛斥其“功利化、工具化”。

然而,现实更残酷:被张雪峰批评的那些专业,确实难就业;被他劝退的那些学生,确实面临信息不对称。

对无数家长来说,张雪峰并不是制造焦虑,而是揭开现实。

有一位母亲曾在采访中说:

“我不想听大道理,我只想让孩子选个能活下去的专业。”

这是无数普通家庭的共同心理。张雪峰用直白、粗粝、甚至不近人情的方式满足了这种心理需求。

这也是他被“封”的原因,他太贴近现实,而现实本身,就带着刺。

当他宣称“战争一旦爆发,个人捐5000万,公司捐1亿”,那股带有情绪爆发的“义愤”触动了红线。

教育从业者不该有煽动情绪的姿态,公众人物更不该用“老子他妈先捐”的方式表达爱国。于是,他倒下了。

但在教育的市场化洪流中,他又无法彻底“消失”。张雪峰被封的那28天,高考志愿服务市场并未冷却。

据艾媒咨询数据,2023年该行业规模已达9.5亿元。

换句话说,即使没有张雪峰,还会有“无数个张雪峰”继续存在。

✦✦

直播间制造教育焦虑?

张雪峰卖课赚了不少

张雪峰的走红并非偶然。他踩中了广大家庭最隐秘、也最普遍的情绪:教育焦虑。

2025年全国高考报名人数达到1335万,每一个孩子背后都是一场家庭赌局。

中产家庭害怕掉队,普通家庭害怕选错。志愿填报考大学,从来不是兴趣选择,而是生存决策。

图源:电商最前线拍摄

而张雪峰的逻辑,恰恰契合这种现实主义。

他告诉你什么能挣钱、什么没出路、哪个专业“别碰”。

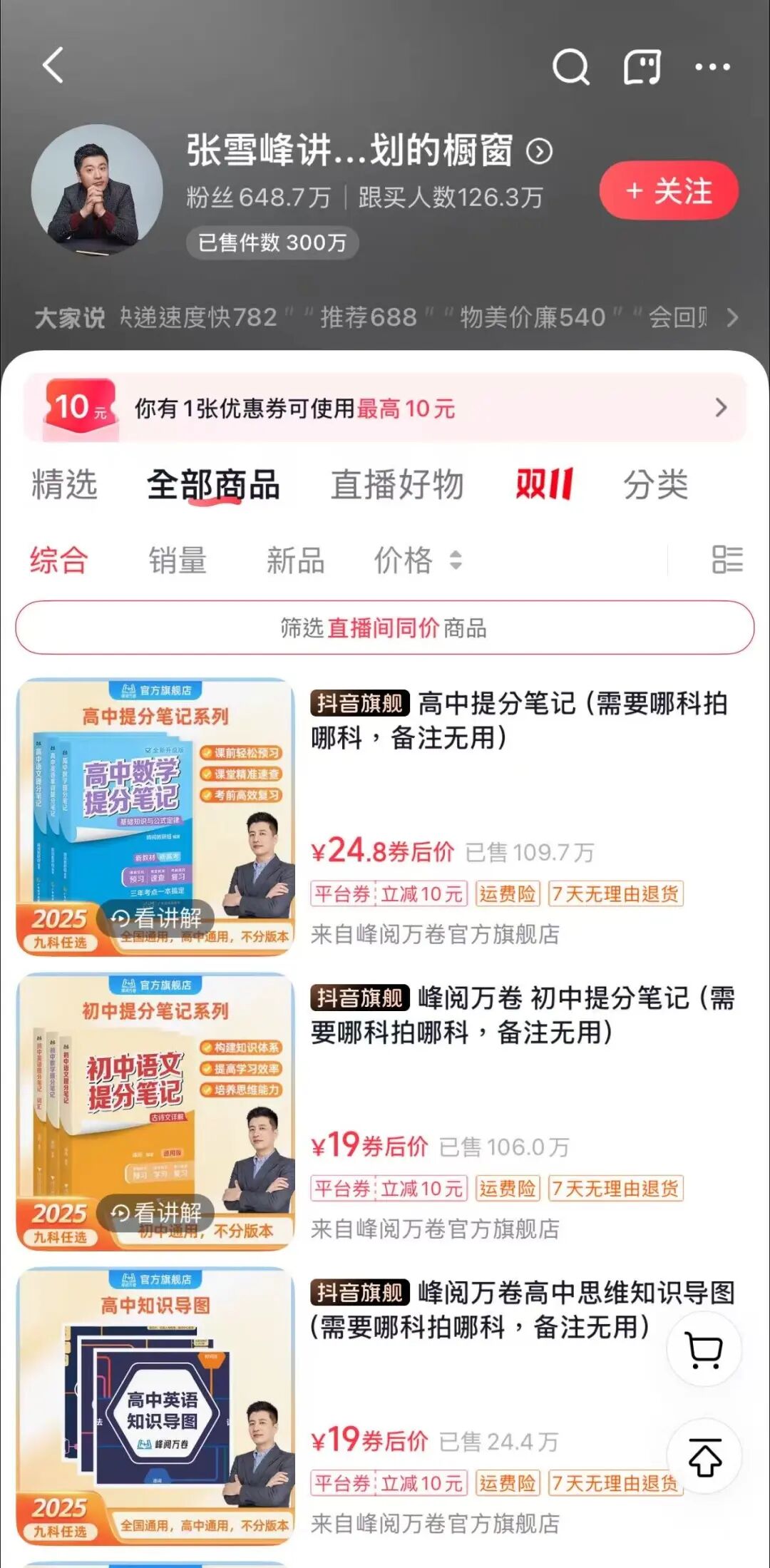

在笔者看来,张雪峰首先是一个教育行业的信息掮客。

凭借多年一线咨询经验,他精准拿捏每个分数段、每个省份、每所高校的录取走势。

图源:抖音

他帮人打通信息壁垒,也在无形中塑造了市场价格。研途教育的一次志愿填报服务收费从数千到上万元,而这正是家长们心甘情愿付出的“焦虑税”。

图源:抖音

其次,当理想主义教育还在讲兴趣与热爱,他用最直白的方式击碎幻觉。“理工科是未来,文科要慎选”等等观点,这些都是无数家长想听的真话。

但问题在于,这种功利叙事一旦被放大,教育就不再是教育,而是投机市场。

张雪峰成为了行业的龙头,也成为教育功利化的象征。

✦✦

大学不是服务社会

而是引领社会

当张雪峰在微博写下“今天是接娃放学的家长”时,那句看似平淡的自嘲,恰好道出了他的处境。

图源:微博

经历了被举高又被击落的周期,他可能第一次真正意识到:自己不是老师,也不是意见领袖,而是被教育焦虑托举的产物。

在笔者看来,张雪峰的问题从不是言辞失度,而是时代赋予他过重的功能。

当教育规划变成一种生意,又希望他在生意中保持道德洁净,这本身就是悖论。

真正的问题或许在于,我们的教育系统让志愿填报变得如此关键。高校追逐市场热度,专业设置盲目跟风,学生和家长面对的是不透明、不公平的选择环境。

在这样的现实下,张雪峰的现实主义反而成了刚需。

复旦大学王德峰教授曾说:

“大学不是服务社会,而是引领社会。”

图源:电商最前线拍摄

但在今天,大学越来越像“高等职业培训所”,教育的理想主义正在被挤压。

于是我们看到,家长跪着抢咨询名额,孩子被专业框死未来,而一个讲真话的张雪峰,被推到风口浪尖。

他或许粗鄙、功利、情绪化,但他也真诚、坦白、接地气。

文中观点仅为作者观点,不代表本平台立场