宇树科技改名,王兴兴重新定义!

时隔五个月,宇树科技再次改名。

10月21日,中信证券发布的辅导工作进展情况报告显示,宇树科技2025年第五次临时股东会审议通过了《关于公司更名的议案》,决定将公司更名为“宇树科技股份有限公司”,去掉了原有的“杭州”地域标识。与此同时,公司创始人王兴兴由执行董事变更为董事长。

这已经是宇树科技在今年内的第二次重要更名。早在5月28日,该公司才从“杭州宇树科技有限公司”变更为“杭州宇树科技股份有限公司”,加入“股份”二字。

名称去地域化,职位升级,一系列密集动作向市场传递了强烈信号,宇树科技正在为即将到来的上市做最后准备。

1. 宇树更名

企业名称去地域化,从来不只是形式上的改变。

宇树科技去掉“杭州”二字,实则是向市场传递一个明确信号:宇树不再是一家区域性企业,而是志在全球的机器人巨头。

根据国家市场监督管理总局的规定,企业名称不含行政区划需要满足特定条件:在3个以上省级行政区域内投资设立字号相同的公司,且经营1年以上。

宇树科技这一次更名,暗示其已具备全国性甚至全球化企业的实力与格局。

此次更名发生在公司IPO辅导期内,构成其推进上市进程的重要一环。从“有限公司”到“股份公司”,再到去掉“杭州”,宇树科技在一年内完成了两次关键变身。

在更名的同时,宇树科技管理层迎来了一场大规模换血。

王兴兴由“执行公司事务的董事”变更为“董事长”,三位新董事宋华盛、倪晨凯、李宗彦加入董事会。

这三位新董事的来头不小,宋华盛是浙江大学经济学院教授,倪晨凯是复旦大学管理学院会计系教授,李宗彦是浙江财经大学硕士生导师、财政部政府会计准则委员会咨询专家。

学者和财务专家的加入,为宇树科技上市之路铺设了更坚实的治理基础。

2. 机器人帝国

宇树科技的资本故事背后,是其日益壮大的机器人帝国版图。

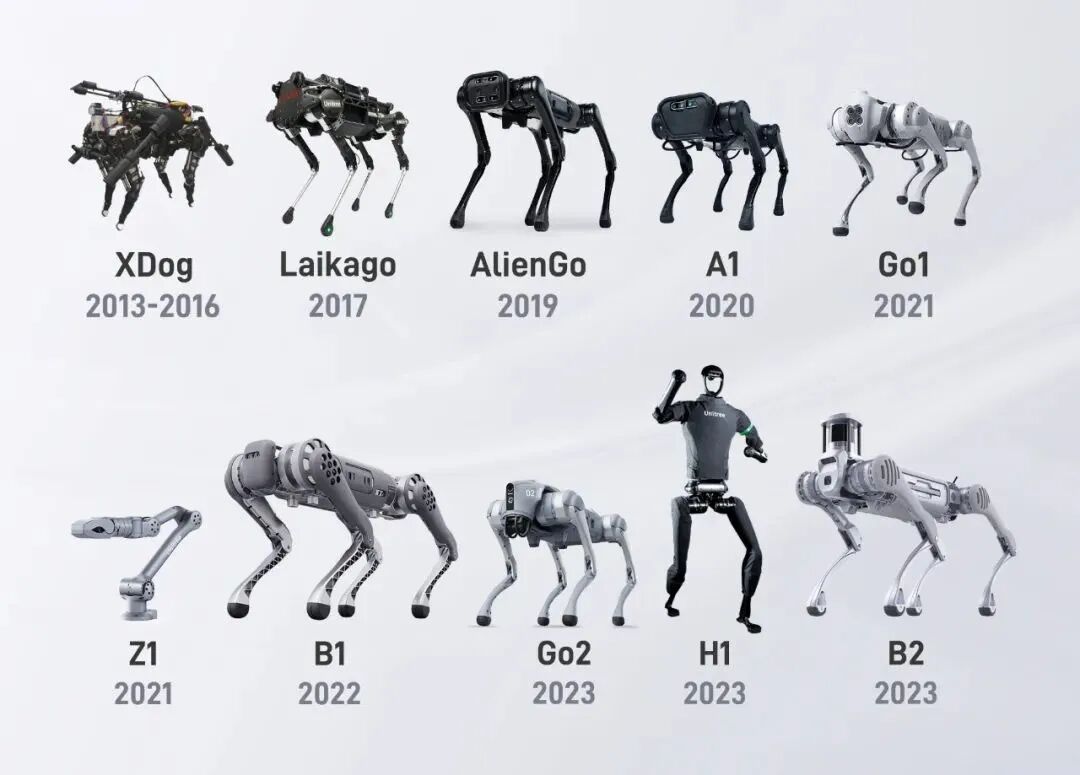

成立于2016年的宇树科技,已发展成为全球四足机器人市场的领先企业,市场占有率超过60%。

从2017年推出全球首个高性能低成本四足机器人Laikago,到2021年四足机器人“犇犇”登陆央视春晚,再到2023年发布国内第一台能跑的全尺寸通用人形机器人H1,宇树科技始终站在机器人技术的前沿。

今年以来,宇树科技的发展步伐明显加快。2月,其人形机器人Unitree H1再次登上春晚舞台;10月20日,公司发布新一代仿生人形机器人Unitree H2。

这款身高1米8、体重70公斤的H2机器人,配备了31个关节自由度,能流畅地完成舞蹈与武术动作。

在商业化方面,宇树科技也取得了显著进展。

创始人王兴兴在今年6月的夏季达沃斯论坛上透露,公司年度营收已超过10亿元,团队规模达到约1000人。

公司的产品线中,四足机器人、人形机器人及零部件产品的收入占比分别为65%、30%和5%。

自成立以来,宇树科技已完成9轮融资,投资方包括顺为资本、红杉中国、深创投、经纬创投等知名机构,而宇树科技的IPO计划已是公开的秘密。

今年9月2日,宇树科技在官方社交媒体账号发表声明,称“预计将于10月至12月间向证券交易所提交上市申请文件”。更名、换帅,都是上市前的规定动作。

3. 未来边界

宇树科技的资本运作背后,是整个人形机器人赛道的加速爆发。

在今年8月举办的2025世界机器人大会上,王兴兴曾提到,2025年上半年,人形机器人行业非常火爆,加上政策支持,行业整机厂商及零部件厂商,每家企业平均有50%—100%的增长。

这一数据在宇树科技的产品线上得到了印证。

据悉,宇树科技目前已发布四款人形机器人,其中此前发布的第三款人形机器人R1已准备量产,今年年底至明年年初发货。而最新发布的H2,身高180cm、体重70kg,采用了仿生人脸设计,基础版价格在每台20万元以下。

根据开源证券研报,2024年宇树科技人形机器人出货量约为1400台,是目前全球人形机器人出货量最高的企业。

与此同时,宇树科技今年截至目前已中标25个公开采购项目,接近2024年全年32次的中标订单总量。从采购方背景看,应用场景正从高校科研向工业领域延伸,人形机器人正在从“展示品”变为“实用工具”。

这位90后创始人思考的,远不止是产品销售。

在IROS 2025会议上,王兴兴分享了对行业的前瞻判断。他认为,现在机器人硬件基本够用了,成本也在迅速下降,但让机器人能理解世界、能灵活干活的“具身智能”AI还远远不够。

他将人形机器人的“ChatGPT时刻”定义为:当你能带一个机器人到陌生环境,随口说“把这瓶水给那位观众”,它能顺利完成后,时代就来了。

他预测这一突破快则1-3年,慢则3-5年。

从杭州宇树到宇树科技,宇树的更名,犹如一场成人礼,变的不只是名字,更是格局与野心。

从杭州走向全国,从初创公司迈向公众企业,王兴兴的机器人帝国正在重新定义自己的边界。

文中观点仅为作者观点,不代表本平台立场