当你撑不下去的时候,不如读读诸葛亮的人生

来源 | 十点读书(duhaoshu)文 | 周美好

最近这些天,网上有封信火了。

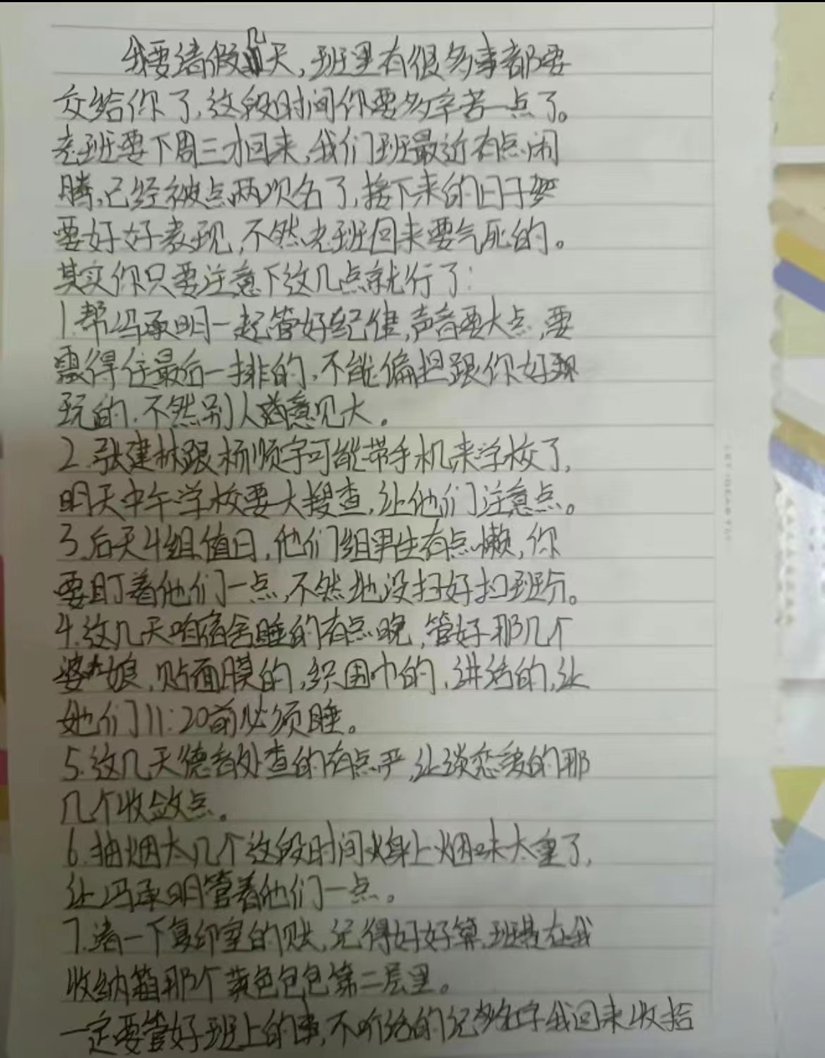

某班班长请假,给副班长留了一封信,他在信中说:

我要请假几天,班里有很多事都要交给你了,这段时间你要多辛苦一点了……

请假的这些天,老班要下周三才回来,但班里太闹腾,已经被点两次名了。

接下来的日子要好好表现,不然老班回来要气死的。

面对这样的情况,担心副班长应付不过来。

班长又补充了几句,将所有可做的事情具体化:

管纪律的时候声音要大一点,不能偏袒跟你好的。

要让带手机的同学注意,带就带了吧,别让学校发现。

后天要值日的同学有点犯懒,要盯紧一点,别让班级扣分。

宿舍里谁睡得晚,谁在织围巾,谁在贴面膜,班长都知道。

但他只是让副班长督促她们早点睡。

还有谈恋爱的,别让德育处查到。

抽烟的身上烟味太重了,要让他们注意。

班里还有账要清,记得好好算。

末了,怕副班应付不过来,还加了一句:

“不听话的记名字,等我回来收拾。”

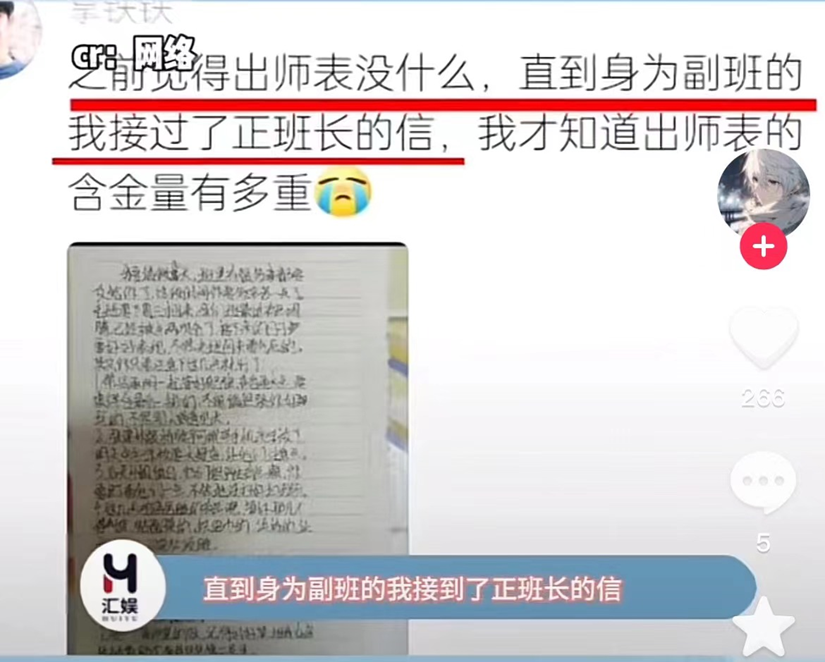

副班长将这封信发在了网上,配文说:

之前觉得《出师表》没什么,直到身为副班的我接过了正班长的信,我才知道出师表的含金量有多重。

是啊,《出师表》在这一刻被具象化了。

读到这封信,才明白:

当年的诸葛亮,内心有多少深切嘱托。

01

《出师表》的创作背景

《出师表》的创作背景,是公元227年。

那一年,年近半百的他听闻魏文帝曹丕去世、新皇帝立国未稳。

便想要北伐,匡复汉室。

他是这样跟刘禅说的:

“今魏主曹丕已亡,曹睿新主,雍、凉二州统领司马懿又被革职还乡,此乃天赐我伐魏之良机也,望陛下察臣苦心,准臣北上,以图中原,可望大业有成。”

一开始,刘禅是不同意的。

父亲去世后,蜀国江山一下子担在了自己肩上,还好身边一直有相父相伴,心里总还算安稳。

他不想离开相父,也不想相父这么大年纪还要去冒这个险。

但相父告诉他:

蜀国所处的地理位置不好,人口稀少,多年来的战争导致国力亏空。

若不北伐,留给后代的结局,只会是被魏国灭掉。

最终,刘禅还是被说动了。

随后,诸葛亮率诸军北驻汉中,准备出师。

临出发前,伏案埋首,撰《出师表》奏于刘禅。

“先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲敝,此诚危急存亡之秋也。”

说的,正是这一背景。

在《出师表》中,诸葛亮像一个老父亲一样,事无巨细地告诉刘禅,该如何保证后方安稳。

告诫他要广开言路,不要小看自己,要有志气,也要弘扬先帝的美德。

“诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。”

怕他一个人搞不定,还将具体事宜该请教谁,都做了详细的安排。

“侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下。”

所推荐的人,个个忠贞不渝,为蜀国尽心竭力。

所讲的话,也仿佛耗尽了最后一丝气力,流尽了最后一滴血。

02

《出师表》

是诸葛亮的情真意切

尤其是那句“亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也”。

其中所寄托的,又何尝不是诸葛亮对于这个毛头小子的担忧。

写着写着,他忍不住开始怀念起了过往。

想起“躬耕于南阳”的日子,念起“三顾茅庐”的殷切,也想起刚出山时和先帝一起打天下的意气风发。

而此时,已经过去了足足21年。

如今,天下三分。

那“恢复汉室”的诺言他还依然记得,那战场杀敌的场景他也历历在目。

只是他知道自己老了,快没用了。

所以这篇《出师表》,他以情做笔、以泪为墨。

写的,是对大汉的忠贞,和对刘禅的谆谆嘱托。

一句“先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明”,又是怎样的用情至深。

年少时曾觉得,《出师表》太长太难背了,诸葛亮怎么有那么多话要说。

如今再看却感叹道:

这明明是一个颤颤巍巍的老人,将基业托付给一个未经世事的孩子时的纠结和挣扎。

他怕说的太多他记不住,又怕说的太少遗漏了什么。

字斟句酌,才留下了这1522个字。

既担心又不舍,既留恋又决绝。

这该是怎样的情真意切。

其实,面对相父屡次北伐,刘禅是不理解的。

在他的印象里,建国以来,魏国和吴国很少侵犯蜀国,他不懂这样的兴师动众又是为了什么呢?

站在他的立场上:

“蜀、魏、吴相安无事,这不天下太平吗?”

但他理解诸葛亮的决定,知道相父“北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都”的决心。

所以,他一次次地将诸葛亮送至城外,又一次次目送他驾车远行。

一直到第五次北伐。

那年,刘禅27岁,诸葛亮53岁。

多年的北伐使得诸葛亮两鬓斑白,早已不复当年羽扇纶巾之态。

刘禅亲自扶相父上车,他知道相父老了,他生怕这一别就是永久。

可终究天不随人愿。

234年,诸葛亮在五丈原逝世,数年北伐大业也宣告失败。

朝堂人都说,诸葛亮的五次北伐劳神伤财,什么用都没有。

刘禅却无比坚定,处理了所有反对相父的大臣。

这是他,对相父最后的维护。

03

长大后,

才真正读懂了《出师表》

一直有人说,诸葛亮这样殚精竭虑,还不是因为刘禅不行。

毕竟“扶不起的阿斗”。

尤其在《三国志》影视剧中,夷陵之战战败后,刘备退往白帝城。

那时候,他已经快要走到生命的终点了。

赵云奉命告知诸葛亮和刘禅这件事,请他们去和刘备见最后一面。

那一年,刘禅16岁。

成都城内,他泪如雨下。

但临行之前,却还是要带着两只蛐蛐前往。

“我这两对蛐蛐是片刻不分离的。”

诸葛亮一时语塞。

观众也感叹蜀国交到这样的人手中,能有什么下场?

可实际上,刘禅真是这样吗?

从现实的角度来讲,未必如此。

在刘备留给刘禅的诏书里,诸葛亮用四个字评价刘禅:

智量甚大。

可见他的才智在当时,虽不算顶尖,但绝不至于泯然众人矣。

只是,出生在英才辈出的三国,执掌着本就不怎么稳固的蜀国。

即便他有再高的天赋,也会淹没在历史的长河之中。

他对自己定位也很清晰,知道相比这些人中龙凤,自己只是中人之姿。

所以,别的君主都是对丞相千防万防,他却对相父百般信任。

一切大小事宜皆由相父做主不说,甚至直接交由相父决断。

相父离世后,身边缺了得力干将,他便遵循《出师表》,把相父定的几个人都用了个遍,一个也没落下。

直到最后出师表上的人都过世了,刘禅无人可用,便开始用那些人的儿子。

他想着,毕竟虎父无犬子。

就是靠着这份说明书,他在相父离世后,独守了大汉28年。

最后国破,没有办法,他为了百姓安危,于263年投降了。

他真的尽力了,最起码他的百姓免遭杀戮。

《蜀书·后主传》中这样评价他:

“不禅屈身委质,以爱民全国为贵”。

毕竟,在那个一将功成万骨枯,在那个群雄逐鹿百姓流离的年代。

他也算给了蜀国百姓最好的交代。

04

蜀国有蜀国的浪漫

如今,距离那个时代已经过去了一千多年。

再回首,人们才发现,原来魏国有魏国的风骨,蜀国也有蜀国的浪漫。

在了解那段历史后,有人替刘禅给相父写了封回信,每一句都是他的思念,和对自己无能的感叹:

“相父,您对阿斗的嘱托阿斗都有好好做,尽管几位大臣都先去见您了,但阿斗觉着虎父无犬子,他们的子孙应当也是可堪重任的吧。”

“相父,您说那个姜维能不能用呢?阿斗知道他是个能人,但是阿斗怕他只是在您面前才如此,跟那司马老贼一般无二。

阿斗不够聪慧,怕受他们欺瞒,辜负了父亲和您毕生的心血。”

“相父,那个司马老贼好生厉害,这些年阿斗跟他斗得好累,阿斗不够聪慧,斗不过他。我知道您又要板着脸说阿斗不可妄自菲薄,阿斗不会这样子的,只是跟您说说而已。”

“相父,怎么办,阿斗要守不住了,阿斗真的有用心在做,真的尽力了。要是您和父亲还在就好了。”

“相父,阿斗降了。五味杂陈。心如刀绞。没脸去见你们了。但是百姓没有受害,您和父亲教我的君子仁义阿斗有记着。”

“相父,今天那司马小贼在试探阿斗,阿斗看出来了,没给他机会残害我汉子民。跟您背负的比起来阿斗背负的这点骂名没什么。

阿斗不够聪慧,只能为我大汉子民尽最后这一点仁义了。”

“相父,阿斗想你了。”

是啊,在太多人的眼中,大汉的灭亡,或许是刘禅的守国无能。

但在诸葛武侯眼里:大汉气数已尽,此乃天意。

他不怪他的禅儿。

独自守国这二十多年中,刘禅又何尝不是殚精竭虑,才确保了这二十几年的和平与安稳。

这条路,他走得太难了。

对我们来说,《出师表》或许真的太长太难背了。

但对他来说,相父留下的《出师表》,太短了。

短到直到数千年以后,当我们早已放下了语文课本,才能真正读懂了其中的深情。

文中观点仅为作者观点,不代表本平台立场