文章转载自"北大纵横"

来源 | 大树乡谈(dashuxiangtan)文 | 镇长本人

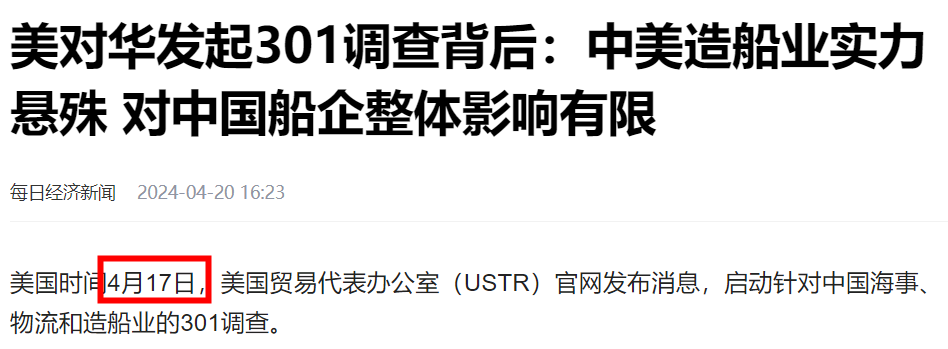

有意思的是,这两人访华前,都要先搞点小动作,一个指责“产能过剩”威胁美国产业,另一个威胁要切断中国一些银行与全球金融体系的联系,中间还夹着美国贸易办公室宣布对中国造船业发起新一轮“301调查”的造势。有时候真的很难理解美国人的思维,俄乌之后已经证明了所谓的金融制裁并不是万能的,美国现在威胁切断与全球金融体系的联系,远到不了直接冻结俄罗斯资产的地步,毕竟美国以及西方在中国的资产更多,中国与全球经济的连接度不是俄罗斯能比的。因此,最多也不过是威胁切断几个金融机构使用swift结算系统,的确swift很重要,占国际贸易结算的大头,但归根到底是有跨国贸易需求才有了结算需求,进而有了对swift的需求,而不是反过来。

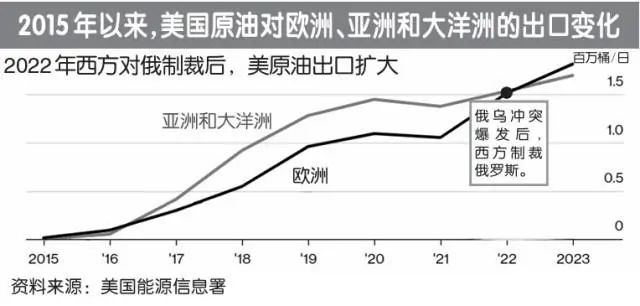

如果用swift不能完成贸易结算,那么很快贸易方会找到其他结算方式,无非慢一点、成本高一点,大不了以物易物、记账结算,但贸易终究会完成,这反而会加速对swift的替代。过去两年已经证明了,西方对俄罗斯的严厉制裁,并没有阻止包括中国、美国、欧洲、印度等国与俄罗斯的油气贸易。国家之间的贸易有的是办法维持,swift的确方便但并非不可逾越,就算美国针对俄罗斯制定了更加严厉的禁令,也不可能阻止中俄之间的贸易往来,这一点已经在过去两年多反复证明了,归根到底结算不过是技术性问题,并非政治问题。比如中建工交等大银行将涉及俄罗斯或者美国其他禁令的结算需求独立出来,转由一家银行独立承担就是了,昆仑银行就是这么诞生的。以上是理性分析,从感性角度,小镇就一句话:中国要做什么,凭什么听美国的?3年过去了,怎么还没明白“在中国面前,美国没有资格说从实力的地位出发同中国谈话”。当然,美国的舆论造势还是有用的,引起了国内一些人的恐慌,开始担心如果美国进一步升级制裁,中国未来将如何如何,能够感觉到这些人是真的觉得天要塌了。对当前局势变化有基本了解的,很清楚中美合则两利、分则两害,说中美干脆切割看谁更难受,这不过是面对野蛮行径之后的气话。从去年开始,美国就在涉及中国问题上不断造势,但往往是截然相反的。就拿“产能过剩威胁论”来说,一边是威胁,一边是恐慌。制造舆论说如果中国再不按照美国要求改变,那就要对中国进行更加严厉的制裁,引起国内一些人的恐慌。然而基本的事实是,美国至少自2018年开始就从未放松对中国的制裁,力度反而越来越强、涉及的领域越来越多,仅今年就新增了新能源汽车、造船、生物医学、金融这四大领域的威胁,说是要搞切割,将世界一分为二。2023年中国商业造船完工4232万载重吨,下水海军作战舰艇约11万吨;美国则下水海军作战舰艇约9万吨,舰队油船2艘共10万吨,商业造船几乎可以忽略不计。按照美国海军情报局的报告,中国造船业产能是美国的232倍,这当然言过其实,事实上,中国造船业产能肯定不到美国的100倍,也就几十倍罢了,至于技术水平,中国目前已经是全世界唯一摘取造船业三大明珠的国家。唯一确认的是,肯定存在数量级的巨大差距,在数量级差距面前,具体差多少已经无所谓了。前一轮针对半导体和芯片不断升级的制裁,又如何了呢?反而帮助中国半导体产业加速实现“去美国化”,注意“去美国化”并不一定要“国产化”,只要确保新的供应链不受美国威胁即可,没必要所有的全吃,这样容易没朋友。关于半导体和芯片的进展,目前只做不说,就不公开谈论了,只说一个定性的结论:可以尽情乐观,实际可能比过去最理想的预期还要乐观,哪一天突然爆出了一个大好消息也不奇怪。

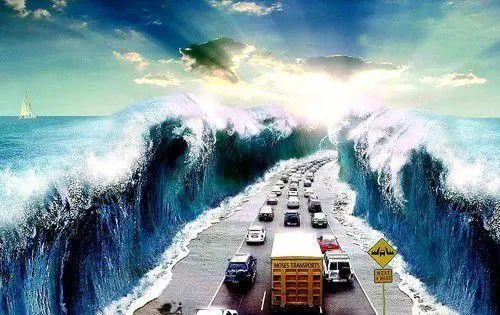

顶着巨大压力成长起来的其他产业,最终结果绝不会比半导体差,最难的恰恰是第一次,制裁被打破一次,就能打破无数次。今年1月,英国《经济学人》刊发了一篇文章,是过去半年来西方舆论的一个阶段性汇总,核心论调是提醒西方政治家们注意中国的“第二次冲击”,认为中国可能先发制人发动另一场贸易战。这个在之前的文章中提到过,对应的“第一次冲击”指的是2001年中国加入WTO之后20年制造业突飞猛进,给包括西方在内的全世界带来了巨大物质财富。有意思的是,当初同意中国加入WTO,是希望看到中国打开大门后被同化、被卡死,就像拉美国家陷入中等收入陷阱一样,既要借助中国庞大的产能,又要求中国不能涉足西方的自留地,当时西方非常有信心,国内一些人更有信心,很长一段时间崩溃论大行其道,就连中产们也热议移民、跨国置业,甚至有了非法移民滞留问题。最终结果是,2023年开始西方开始谈论的“第二次冲击”,不同于上一次冲击的产业,大多是西方有意让出来的,这一次冲击的是西方的命根子,多年来已经被捧上神坛的先进产业,比如新能源、汽车、造船、半导体等等。这两种论调放在一起就很费解了,一方面说中国再不改就要崩溃、见顶,那耐心等着不就行了?另一方面却说中国要主动发起贸易战,掀起的“第二次冲击”将极大威胁整个西方的产业。这多少有些难以理解了,或许是西方内宣与外宣的区别?前一个崩溃论针对的对象是中国国内、中文世界,后一个威胁论针对的是西方政客、西方世界。在网络时代以前,这种精细化操作完全可以实现,但问题是已经2024年了,全球信息空前流动,整个世界是透明的,就算是某种渠道被控制,但是通过亿万个体的自我传播,各种论调都会集中呈现,矛盾就看得很清楚了。从这个意义上讲,中国人或许已经是全世界最不用担心信息茧房的,来自全球不同角度、不同立场、真假不明的信息同时涌过来,任何言论都能在国内找到支持者,这反而有利于培养有心人,近些年能够进行独立思考的人越来越多了。而在上述论调的基础上,“海啸”这个词开始被用于形容中国优势工业的冲击。为此,西方开始进行理论和舆论动员,“第二次冲击”“中国发起贸易战”就是其中的代表,西方的逻辑是这样的:不赚钱的制造业就应该大规模的倒闭、破产,但现在很多利润微薄甚至赔钱的企业仍然在继续生产,这是西方搞不懂的。于是他们就用自己的理解,认为这一定是政府动用国家资本力量进行扶持,这些庞大的产能就像洪水一样冲击到西方,影响了西方国家的利益,所以西方解读为这是要利用工业产能对西方发起贸易战,于是就开始要求处理“过剩”。的确,中国非常执着于制造业,不像西方以利润作为唯一标准,政府还要考虑更多的维度,大的如独立自主、国家崛起,中国必须有超越整个西方世界的强大生产力;小到具体到每一个人的就业,中国不可能像美国那样让工人自生自灭,每一个制造企业背后,都是百千万计的就业。虽然过剩产能要削减,但必须自主、稳定推进,不能激进搞一刀切,更不能按照西方要求的节奏来,那不就成了俄罗斯的休克疗法?更何况,就算真的出现海啸,那也是美国等国家自找的。为什么同样以汽车立国的德国,能够与中国在新能源汽车领域开展更密切的合作,共享中国技术、市场、产业链的巨大优势,为什么美国就不行呢?人类世界很大,整整80亿人口,还在继续增长,而全球汽车销量才不过8千多万辆,如果全世界能够通力协作,以互利共享的原则统筹技术、制造、资源,完全可以把全球汽车销量翻倍,作为主导国一定能够获得更多的利益。美国坐拥本土和美洲,还在全球拥有巨大利益,通过互利合作完全可以把蛋糕做得更大、切得更多。过去20年,中国制造业突飞猛进,与全世界所有国家和地区都保持密切合作,全世界财富稳稳提升,虽然确实有一些国家、一些企业因竞争失败遭受一些损失,但总体上还是获利的,只不过或多或少而已。当然在这个过程中,中国也在不断壮大,更能经受风浪。2018年贸易战刚刚开始时,总书记出席首届进博会时强调的“中国经济是一片大海,而不是一个小池塘”“经历了无数次狂风骤雨,大海依旧在那儿!经历了5000多年的艰难困苦,中国依旧在这儿!面向未来,中国将永远在这儿!”但是中国这个大海,并不是风高浪急的大西洋,更像是孕育西方文明的地中海。在这里,稚弱的西方文明免遭大西洋飓风暴雨的袭击,小小的独木舟都能横跨大海两岸。在这里孕育了三大古代文明,诞生了基督教、伊斯兰教、犹太教,还促进了全世界人类的交流。中国本是全人类的地中海,为全人类带来了源源不断的活水,本可以带着全世界温和的水涨船高。然而是怎么变成了西方口中的“第二次冲击”“海啸”呢?美国用种种制裁构建小院高墙,对中国进行围堵,就像是堵塞了地中海出水口的直布罗陀海峡,导致地中海水位越来越高,然而堤坝能够阻挡的不过是池塘、湖泊,绝挡不住大海,越来越高的水位令堤坝承受的压力越来越大,渐渐开始出现裂缝,海水从小小的口子里涌出,剩下的坝体坍塌也不过是时间问题。还在逆势而动、继续加固堤坝的,自然开始预警“海啸要来了”,但这不是活该吗?至少10公里宽、几百米深的直布罗陀海峡岂是人类堤坝能够挡得住的?250万平方公里的地中海,亿亿吨的海水,哪里找不到出海口?就算是摩西分海,分开的也不过是狭窄的红海,人走过去立刻就恢复了,美国的做法,已经远远超越了上帝,要将地中海和大西洋长久的分开。所以现在就有意思了,本来可以好好相处、互利共赢,借助中国庞大的产能一起享受更大的利益,却偏偏单方面围堵,结果骑虎难下,生生制造出来了威力越来越大的海啸,而且海啸还是定向的,在其他方向仍然风平浪静、水涨船高。今年开始,美元新一轮潮汐又到了收尾的时候,近些年,西方金融已经脱离了实体经济,这正是列宁所说的“帝国主义最终阶段”,那么金融潮汐面对工业海啸,最终又会如何呢?在这个过程中,我们当然也会有损失,甚至要做好损失很大的准备,但是长痛不如短痛。文中观点仅为作者观点,不代表本平台立场

各位读者朋友,公众号改了推送规则,如果您还希望第一时间收到我们推送的文章,请记得给北大纵横公众号设置星标。 点击左下方公众号“北大纵横”→点击右上角“...”→点选“设为星标⭐️”。

点击左下方公众号“北大纵横”→点击右上角“...”→点选“设为星标⭐️”。