大学群窒息聊天内容曝光:没人愿意被脐带栓一辈子

tyle="visibility: hidden; opacity: 0; ">

文/拾遗 编辑/MBA智库琉琉

文/拾遗 编辑/MBA智库琉琉

成长,就是父母和孩子

逐渐疏远的过程。

万万没想到,大学不是放飞自我的开始,而是另一轮控制的开始。

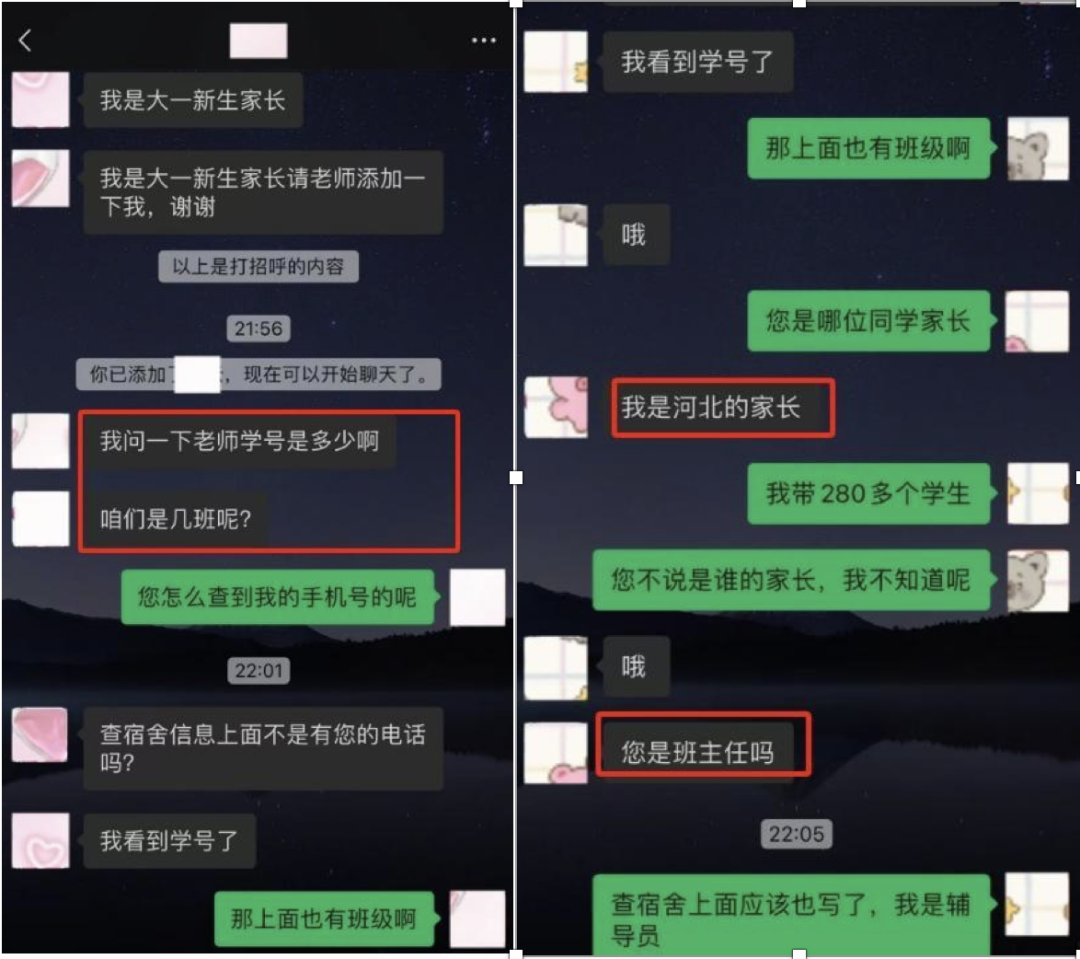

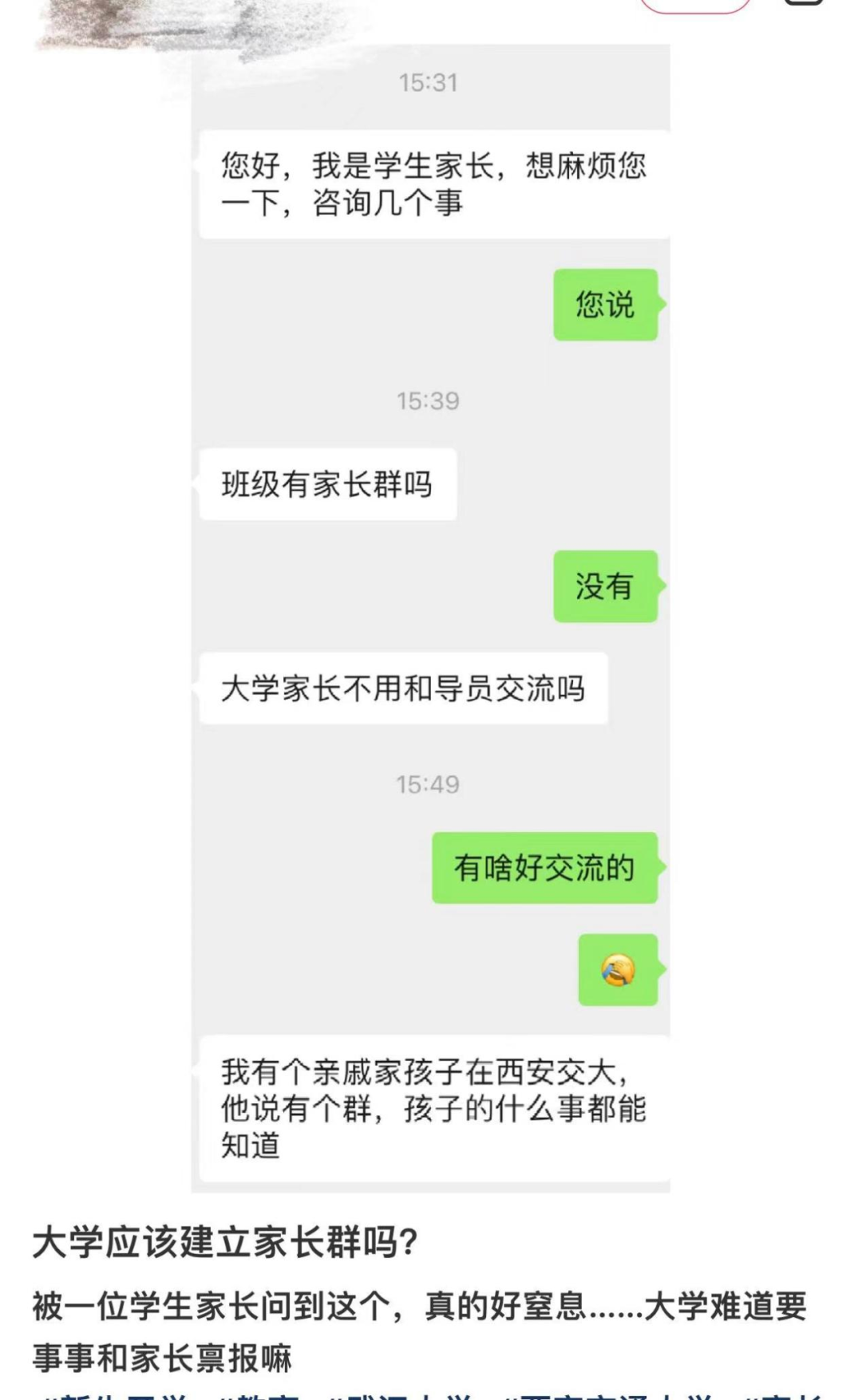

目前是大学新生报道的时间,一段聊天记录在网上火了。

一位大一新生家长,陪同孩子办理入学时,特地从宿舍信息中,找到辅导员电话。

晚上九点,加了辅导员的微信。

开始事无巨细地询问各种信息:

我家孩子,学号多少?

咱们是几班?

你是班主任吗?

学校有网吗?

……

辅导员一头雾水,因为第一次有大学家长,加自己的微信。

而且问的内容,宿舍信息上都有。

在询问孩子的姓名后,他发现孩子至今,都没按要求加入新生群。

有问题自己不问,反倒家长事无巨细都要知道。

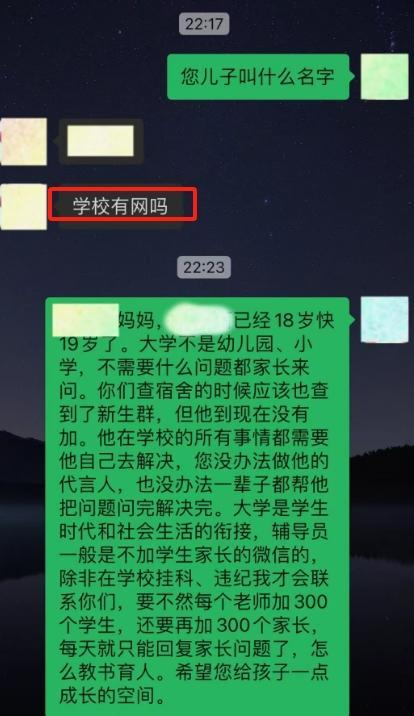

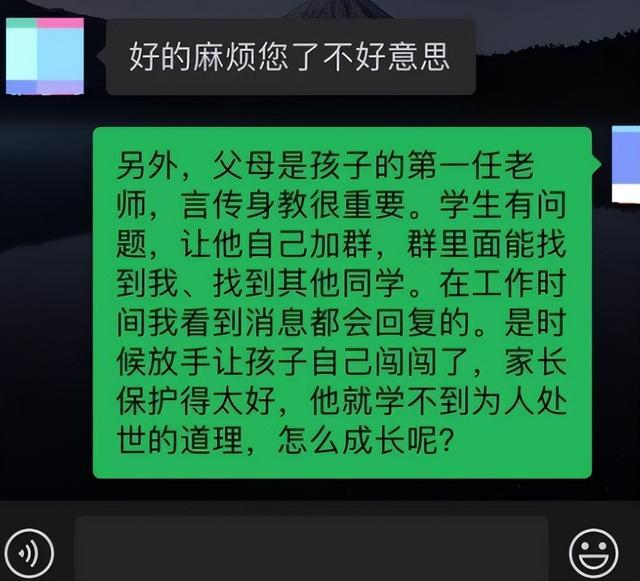

眼看家长仍不停歇,辅导员发了一篇长文苦口婆心地劝说家长:

孩子18了,不是幼儿园。

在学校所有的事,都要他自己解决。

家长不能一辈子,帮他把所有问题问完。

不要保护得太好,是时候让他们自己闯闯了。

家长连声答应,但我不知道,她有没有真的听进去。

我能理解,很多孩子上大学,是第一次离开家,所以家长难免会焦虑。

但我更能理解辅导员。

大学,本就是步入社会的过渡;

成年了,该学着自己独立生活。

但还有多少家长,学不会放手呢?

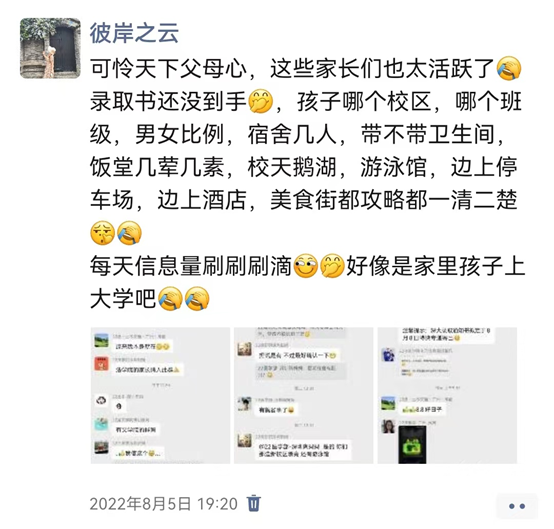

不仅是问询,我今天才知道,还有很多大学生家长要求建立家长群,或者已经在网上组建了。

通知书还没到手,这些家长就在群里热聊,哪个校区哪个班,班上多少人几男几女,宿舍几人,带不带卫生间,饭堂几荤几素,校园里有什么,校园外有什么,都要搞的一清二楚。

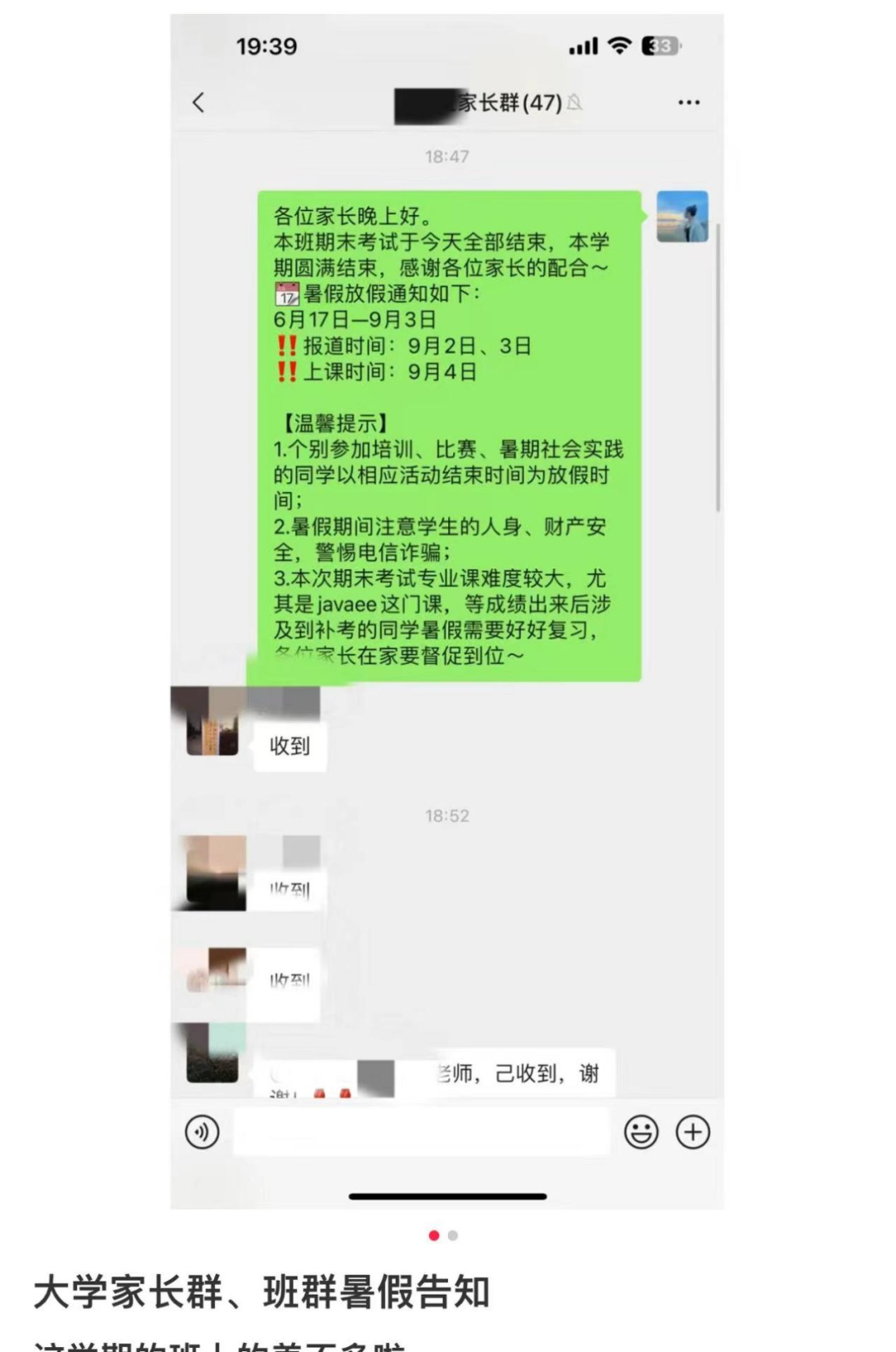

而开学后,就更像幼儿园家长群。

每天学什么内容,考试考多少分,有什么动态、活动,全都要在家长群里同步。

还有一些家长,迫切想知道,孩子在学校一举一动。

大学军训,一个家长让辅导员,拍军训照发给他看看。

新生开学,家长让老师拍下寝室,拍下课堂上的照片和视频。

更夸张的是,有位辅导员,早上六点接到家长电话,要求她叫自己的孩子起床。

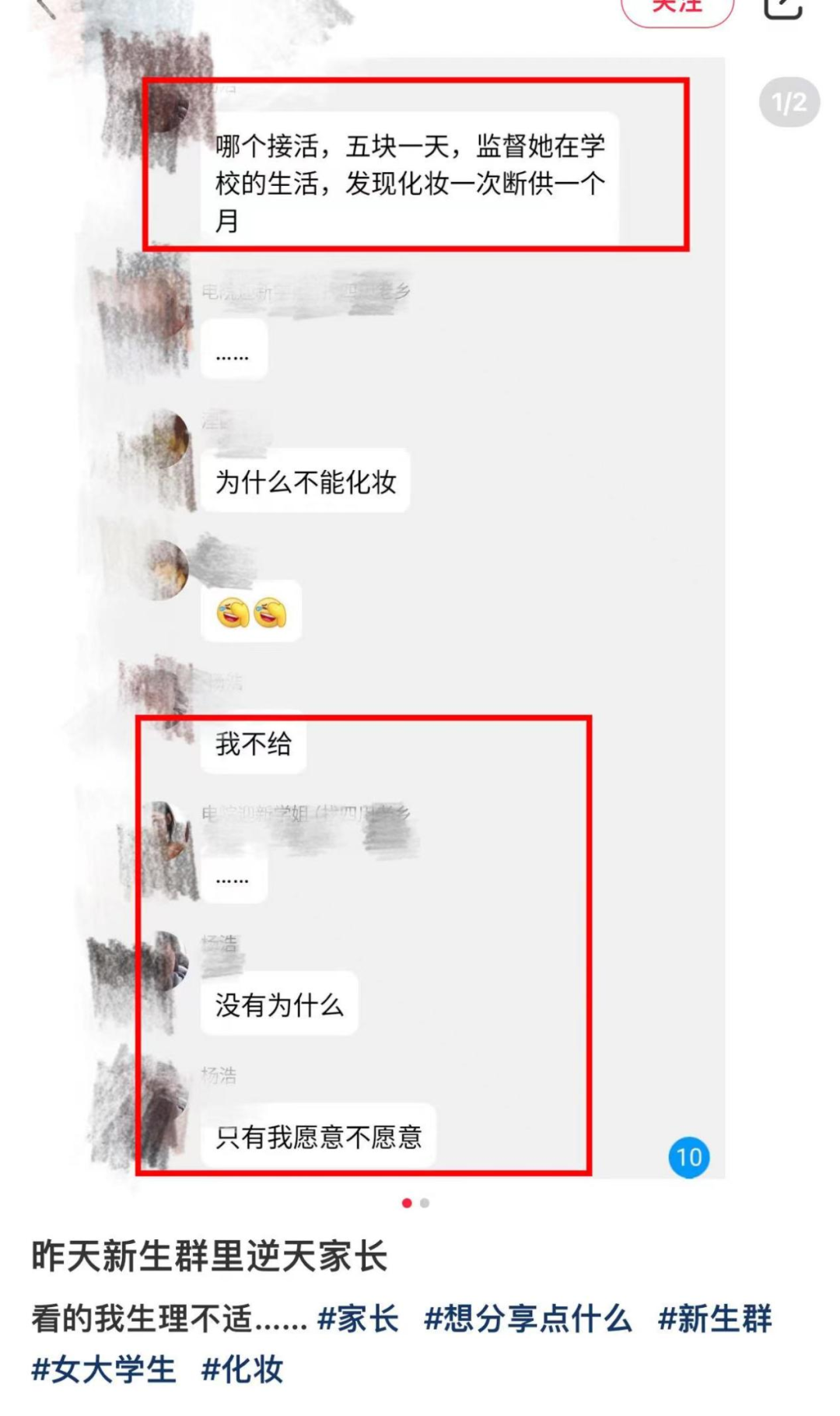

还有位家长,还在群里出钱找人监督孩子不许化妆。

而更离谱的是,甚至有的家长还掌控了,学校周边的服务群。

超市配送群,商品团购群,鲜奶配送群

……

虽然不在孩子身边,她都要全方位覆盖孩子的饮食起居。

这一幕幕,看得人唏嘘不已。

从小到大,一个个家长群,一直将孩子庇护在,父母的羽翼之下。

如今孩子已经成年,但一举一动,依旧在家长事无巨细的严密把控中。

就因为这样,越来越多的孩子,即使成年了,也依然像一个个没有长大的巨婴。

回想当年,我们上大学时,好像什么监控都没有,最多是家长送到学校。

辅导员,只有在重要时刻才会碰面。

重要事情班级群同步,所有生活学习都靠自己。

大学给我们上的第一课,就是自己对自己负责。

可现在,明显感觉到,大学越来越高中化。

上课需要提醒、学习需要督促、生活需要照顾、自主时间越来越少,老师家长一直推着你走。

可是这样培养出的孩子,始终无法独立。

心理学有个词叫:“心理断乳期”

父母事无巨细地介入孩子生活,或许他们觉得自己是在帮孩子过滤危险,但他们没有意识到,他们其实是在阻止孩子正常的成长。

如果家长一味地不肯退出,那么孩子的心理断乳期就会无限延长,甚至会把好好的一个孩子给养废了。

父母和子女之间“脐带”,如果不及时剪断,会发生什么?

我想说两个案例。第一个名叫大卫,从小就是学霸,大学读的是同济,又在加拿大名校读硕士,妥妥的别人家的孩子。

可是他回国后,一直到四五十岁了都不肯工作。

白天睡觉,晚上打游戏。

而他82岁,患有尿毒症的妈妈,每月3500块退休金,除去自己治病,剩下的都用来养儿子。

她苦苦相求儿子去工作,结果儿子死活不肯。

没钱?

那你去打工赚钱养我啊!

他为什么会成这样?

阿姨说了一句话,暴露出了真相:

“他样样现成的,依赖惯了。”

从小到大她对孩子都是事事包办,样样都管。

她以为这是对孩子好,以为长大了,孩子自然什么都会了。

结果养出了这么一个巨婴。

成年了也没法独立生活。

他不仅不会感恩,还会责备父母,既然要管我,为什么不能管我一辈子?

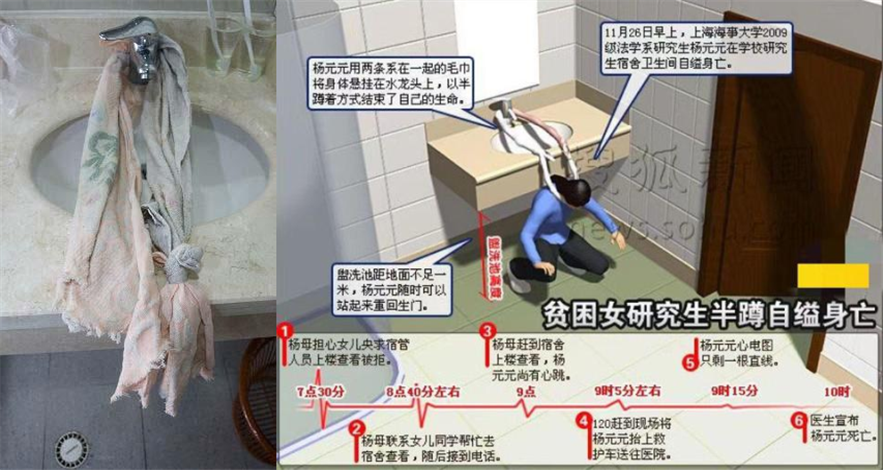

第二个叫杨元元。

2009年,她在考上研究生后,她以一种决绝而悲惨的方式,自缢在宿舍卫生间里,而“凶手”就是她的母亲。

从小到大,她没有任何私人空间,母亲始终不离左右。

高考时,她想报考大连海事,结果母亲逼迫她,填了离家近的武汉大学。

大三时,母亲有家不住,偏要住她的寝室里面。

一米二的单人床上,母女俩睡了两年,即使同宿舍其他女孩强烈抵制,她母亲也不思悔改。

毕业后,依旧是窒息的管控,她曾考上了县城公务员,可母亲觉得高材生,去县城很丢脸,不允许她去。

工作8年后,她又强行要求女儿,去考上海的研究生。

没有为什么,因为母亲喜欢上海。

一步步,她都在遵循母亲的要求。

后来她考上上海海事,以为终于解脱,结果研究生开学,母亲又再一次,强烈要求搬进她的寝室,严密的监控她。

学校不断施压,要求她母亲离开,室友们也一个个逃离她。

最终这成为压垮她的最后一根稻草,她选择自杀来逃脱母亲的控制。

美国有一位心理学家,将父母的教育方式分为四种:

权威型、专断型、放纵型、忽视型。

比起忽视和放纵,权威和专断型父母对孩子造成的心理阴影更难自愈。

权威和专断型父母,惯用方式就是拒绝+控制,拒绝孩子的需求和意愿,用父母的绝对权威严格控制,要求孩子无条件服从。

说到底就是,打着为孩子好的旗号,实则是为满足自己的操控欲。

窦文涛曾评价过这种方式:我让你怕就怕,我让你笑就笑。

我觉得为你好就是好。

在这样的教育模式下,会造成几种结果。

第一:孩子即便成年,也难以与父母真正分离。

他们心理上始终对父母,有着过度依赖或者畏惧,无法独立面对生活,和做出决策。

第二:会选择报复性逃离。

彻底远离家庭的束缚,或者陷入自暴自弃,以此来“报复”父母。

第三:压制自己,逆来顺受即便内心厌恶,也会无奈迎合父母的要求,压抑真实想法和感受。

陷入强烈内耗之中。

无论哪一种,对于整个家庭,以及孩子自身来说,都是一件极其恐怖的事。

今天写这篇文章,不是说要求父母什么不管,而是希望父母们,懂得把控“收与放”之间的平衡。

一方面,要倾听孩子的声音。

即使不同意孩子的观点,也不要急于否定,请设身处地理解。

另一面:对孩子提出要求时,要基于年龄、能力设立合理的目标。

也要有一定的弹性,即使无法完成,也不要剑拔弩张的发泄情绪,而是寻找解决方法。

此外,更要注重沟通方式。

沟通不是单向的输出,而是双向的交流。

平等、尊重地对话,避免使用强硬的语气和命令式的语言。

更重要的是,随着孩子慢慢长大,家长要学会逐步地分离和退出。

曽奇峰说过:“越有出息的孩子,越会抛弃父母,因为他们要去更远的地方,遇见更多志同道合的人。”

其实很多时候,不是孩子离不开,而是父母放不开,但是父母都该明白,成长,就是父母和孩子,逐渐疏远的过程,没有人愿意被脐带栓一辈子。

● 作者:拾遗君。本文转自拾遗(ID:shiyi201633),一个有趣、有品、有态度的文化生活微刊。MBA智库(mbalib)经授权发布本文,转载请联系原作者。

当我们暴露在世界的波动之下,主动拥抱变化,才能一往无前。

尤其是职场,更需要应对愈发艰巨的挑战:

无论你想从职场小白成为精英骨干,

还是从团队执行者成为优秀管理者,

都需要你不断增长的学习力~

因为不论未来1年,10年还是100年,一个人的学习能力,永远都是他的核心竞争力。

但市面上课程那么多,什么样的学习产品才适合我?

不用纠结!MBA智库18周年活动,帮你抵御风浪、终身成长:

更有五大专场直播等你来学习干货~~

更有五大专场直播等你来学习干货~~

长按二维码立即抢购↓↓

·直播专场可长按下方预约:

拜托星标MBA智库★才能每天看到文章哦!

● 30岁以后,请戒掉身上的弱者气息

● 一个人的觉醒,从拒绝「低级吃苦」开始

● 成年人最体面的拒绝,不是断联,不是拉黑,而是这3个字