668个历史人物,2282个小故事:每本都能影响人的一生!

通过这些精选自经典史学中所记载的有血有肉的历史小故事,可以对正史中的一些人和事起到补充,甚至颠覆的作用。

比如在《清史稿》中,阎敬铭是晚清著名的好官,为官清廉耿介,被称作“救时宰相”,不但生活朴俭,还曾强烈反对慈禧太后重修清漪园。

但中华经典短史记《有趣的灵魂万里挑一》摘自《清稗类钞》里的一则关于他的小故事,却足以颠覆我们从《清史稿》中得到的印象:

阎敬铭以崇尚俭朴著名,因而一听“华”呀、“丽”呀的,就很反感。他任户部尚书时,谢启华任主事,是他的下属。一天,阎敬铭说:“取名何必用华字?”

谢启华从容地回答道:“大人以为华字不好,取名应该用什么字呀?大人日后如果奉命转为文华殿大学士,接受不接受圣命呀?”阎敬铭无话可说。

另一个比较讽刺的小故事是,阎敬铭到山西当巡抚前,曾叫他的亲戚多带些褡裢布去卖。这种布又粗又厚,他一到任,就先买这种布制成袍褂穿起来。

下属有穿描花缎袍褂的,他就斥责道:“如今战事频连,你们还如此奢侈,想必你们一定很有钱,可捐出来充当军饷。”

下属们只好纷纷买褡裢布做袍褂。褡裢布因之大涨价,阎敬铭亲戚所带的褡裢布很快卖完了,发了一笔大财。

看完这个小故事,你认为阎敬铭到底是一个什么样的人呢?

我的意见是,阎敬铭官至宰相,虽然因反对慈禧修园子被“修理”过,但终算正常退休,所以正史里的他,自然是光明正大的。

但《清稗类钞》里的他,也是真实的。这样的阎敬铭,才是一个真正有血有肉的人。

这样的例子还有很多,比如王安石,私家史里记载的有关他的一些小故事,也给我们起到很好的补充作用,有利于我们刻画出一个有血有肉的王安石。

这是中华经典短史记《有趣的灵魂万里挑一》摘编自《梦溪笔谈》里的王安石:

王安石害了气喘病,需要服用紫团山人参,可是无法得到。正巧薛师政刚从河东一带回来,带有紫团山人参,就送了几两给王安石。

但王安石不肯接受。有人劝说:“您的病实在让人担心,如果不服此药,就不能治好,别人送给您的药千万不要拒绝。”

王安石说:“我以前从未吃过什么紫团山人参,不也活到了现在!”就是不肯接受。

王安石的面色暗黑,他的门人以为是什么病症,就向医生讨教,医生说:“那是污垢,并不是什么病。”提出用澡豆洗脸。

王安石却说:“我天生的一张黑脸,区区澡豆对我有什么用处?”

这是中华经典短史记《有趣的灵魂万里挑一》摘编自《邵氏闻见后录》里的王安石:

王安石与曾巩以道义相交。一天,宋神宗问曾巩:“你和王安石交往最密切,王安石是位怎样的人?”

曾巩说:“王安石文学成就和行为品德都不比杨雄差,只是王安石吝啬,比不上杨雄。”

宋神宗马上说:“王安石轻视功名富贵,怎么能说他吝啬呢?”

曾巩解释说:“我所说的吝啬,是指安石勇于有为,而吝于改过。”

神宗听了,微微点头。

《邵氏闻见后录》里还记载了王安石的另一个故事:

王安石刚任参知政事时,目中无人,对那些朝廷同僚不屑一顾。一天,在推行新法问题上与一些大臣发生争执,王安石指责那些大臣:“你们这些人说三道四,错误百出,都是由于不读书!“

赵抃当时也是参知政事,听了这话不服气,反驳王安石说:“你这话就不对了,古代的皋、夔、 稷、契,那时并没有什么书可读,他们不是一样被后人誉为贤臣吗?“

王安石听了,不禁默然无语。

怎么样?读了这三个小故事后,一个有血有肉的王安石是不是就立了起来?

再来看摘编自《渑水燕谈录》里的一则历史小故事,又能对王安石所处时代有一个形象画面:

王安石见闻广泛,学识渊博,是学术界有影响的大宗师。当时搞学问的人,都以能够出自他的门下为荣。只要受到王安石的称引,往往就会天下闻名。

王安石研究经学,特别崇尚字解,一时形成风尚。这一学派的末流,专以标新立异为能事,逐渐流为穿凿附会之说。朝廷对这一状况非常担忧,下诏要求不能专治新经,应适当采用旧的传注,禁止引证《字解》。

情势一变,搞学问的人全都抛弃以前的治学方法,甚至诋毁王安石不学无术,并且忌讳承认自己曾是王安石的门生。

当时学术界的状况是:“今日江湖从学者,人人讳道是门生。”

后来朝廷诏令王安石配享神庙,并且追赠他的官职和谥号。不知不觉之间,以前那些讳称王安石门生的人,又纷纷研治新经、引用《字解》,并争先恐后地称自己曾是王安石的门生。

有人又讽刺说:“今日江湖从学者,人人尽道是门生。”

看到这里,是不是有一个感觉,这些私家史虽然多是一个个历史小故事,但和“史记”一样,情节丰富,且折射出很多哲理?

可以说,多侧面阅读下来,给我们描绘出一个真实的人物,一个真实的世界。

我们再来看几则这套书里的小故事。

伯俞做了错事,他的母亲打了他,伯俞哭了。

母亲便问:“我从前打你时,你从来没有哭过,今天怎么哭了?”

伯俞说:“从前妈妈打我时,我还感到有点痛。如今妈妈年纪大了,没有力气了,打得一点也不痛,我为此感到伤心,所以哭了。”

伯俞,汉代人,姓韩,古代有名的孝子。

由此,流传下来一个成语:“伯俞泣杖”。

东汉初年,伏波将军马援有两个侄子,一个叫马严,一个叫马敦。两人起先很不争气,染上了一些不良习气。

出征在外的马援得知此情后,立即写信一封,教育这两个侄子。信中说:

“龙伯高(当时任县令)敦厚谨慎,谦恭节俭,为政廉明公正。我十分敬重他,希望你们努力效仿他的言行。杜季良(当时任越骑司马)豪侠尚义,忧人之忧,乐人之乐。对他,我也很敬重,但是,我不愿你们一味学他。因为学伯高不像,犹不失敦厚谦恭;如果学季良不成,就会流于轻薄放荡。”

两人接受了叔叔的教诲,专心务正。

马援去世后,他们移居钜下,当时人称“钜下二卿”。

这个故事给我们留下了“刻鹄不成尚类鹜,画虎不成反类狗”的警世名句。

魏文侯派舍人毋择将一只鹄带到齐国去,献给齐侯。

鹄在路上饥渴,毋择放它出来饮水,那鹄便一飞冲天,去而不返。毋择只好提着空鸟笼去见齐侯。

他对齐侯说:“我们国君派我来向您献鹄,路上不小心让鹄飞走了。

我曾打算自己掏钱重新买一只送给您,又觉得自己作为使者不能随便更换君主的礼物。

我又曾想拔剑自刎,暴尸路旁,却又怕给君主留下贵鹄贱士的恶名。

我又曾想逃到其他国家去,却又怕断绝了两国使者的交往。

所以,我不敢惜命逃死,只得前来献上空笼,接受君主的刀斧之诛。”

齐侯听了他的话,不但没有怪罪他,反而高兴地说:“寡人今天听了你这一番话,获益已经远远超过一只鹄了。”

于是齐王赏赐了毋择,拜他为上客。

看看,会说话是多么重要啊。

总之,这套有出版界奇书之称的中华经典短史记《有趣的灵魂万里挑一》,正如其名,包含的历史名人典故非常丰富,且都细节饱满。

一个个异彩纷呈、趣味盎然的历史小故事,短小精悍,依据经典传统历史文化典籍所载内容,采用通俗易懂的文字,韵味十足的表达,让读者感知历史名人的风采和历史典故的魅力,极大拓宽阅读者的视野和格局!

还有,这些历史小故事包罗万象,涉及政治、经济、文化、科技等诸多领域,故事的主人公包括能臣、名将、鸿儒、才士等等,他们既有儒家安邦兴国、经世济民的精神,又有释家慈怀济世、救度众生的悲心,还有道家和谐万物、淡泊名利的思想,百花齐放,百家争鸣。

这些历史小故事代表了中国传统历史文化的精髓,可以说,成人读了这套奇书,会在语文和文史方面,大有收获;而如果是孩子读了这套奇书,则为写作文积累下大量高品质的写作素材和案例,对于全面提升孩子的语文和人文素养,有着非常重要的价值。

穿衣怕撞衫,写作业怕撞梗啊,有位高考改卷老师就曾吐槽考生们写作文材料陈旧,选题雷同,“屈原不停地在汨罗江跳水,项羽一次次地抹脖子,司马迁一而再再而三地遭受宫刑,牛顿就被苹果砸了几万次……”

导致这种现象出现的原因,归结还是平时涉猎面狭窄,素材积累不够的缘故。

而这套书内容丰富,不仅带给读者极大启发,摘录积累下来,就是非常好的写作素材,能让作文增色不少。

思想家范缜与南朝梁竟陵王萧子良交情深厚。

萧子良笃信佛教,而范缜却竭力宣传无佛的观点。

萧子良对他提出疑问:“君不相信因果报应,但是如果真的没有因果报应,那么世间为什么会有富贵有贫贱呢?”

范缜回答道:“人活在世上,就譬如一棵树上的花,一旦风吹花落,结果便大不相同,有的落在雅洁华贵的地方,有的落在鄙陋肮脏的地方。殿下您是属于前者的,而下官我就属于后者。贵贱在我们身上的确有天壤之别,但是从何处看得出您前世是积德行善,而我却是平平常常,所以今生您享乐,而我必定受苦呢?所谓的因果报应究竟在哪里呢?”

萧子良无言以对。

这则历史小故事里包含着朴素而深邃的哲学思辨以及人生感悟。

这套中华经典短史记《有趣的灵魂万里挑一》奇书,正如其“短史记”的称号,以及“有趣灵魂”的名号,以简洁流畅,质朴平等,且风趣十足的文字,讲述了一个个异彩纷呈、趣味盎然的历史小故事。

潜移默化中,带给读者历史思辨,让人们知兴替、明事理、长志气,感知中国优秀传统文化历史的魅力。

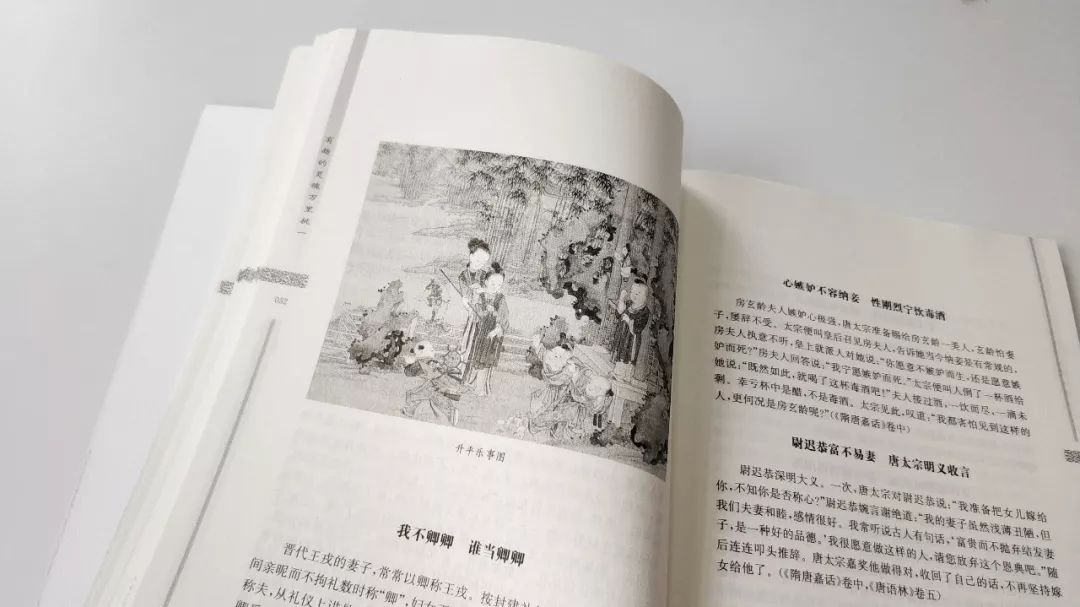

中华经典短史记《有趣的灵魂万里挑一》共分为10卷,包含2282篇历史小故事,668个重要历史人物,215幅中国传统名画插图,完美展示历史名人风采,让读者感受他们的真情实感。

-本广告文案由有赞精选提供-