五个捞女,吃透全球男人的钱包

你叫吴宇伦,2016年拖着行李来到一座陌生的大城市,住在一间月租500元的城中村单间。白天上班,晚上跑外卖,月底到手不过两千多块。你没什么朋友,也不常说话,日复一日,平淡无奇。

直到偶遇了一位女主播。她叫陈欣欣,甜美、善良、但也命运多舛。她说自己妈妈生病,直播公司逼债,榜一大哥骚扰不断,而她无依无靠,只能向你寻求帮助。你信了她,开始充礼物、转账、借钱,花光积蓄,连爷爷留给你的50万元遗产也没剩下。

但有一天,她彻底消失了,微信拉黑,电话空号。你才意识到,你只是她众多“鱼塘”中的一条,而她,是个“捞女”。

这不是社会新闻,而是今年6月19日上线的一款国产互动影游的开头剧情,玩家将扮演男主角吴宇伦,被“捞女”欺骗后,创立“反捞女联盟”,以身作饵,潜入捞女组织内部,一步步展开复仇计划。

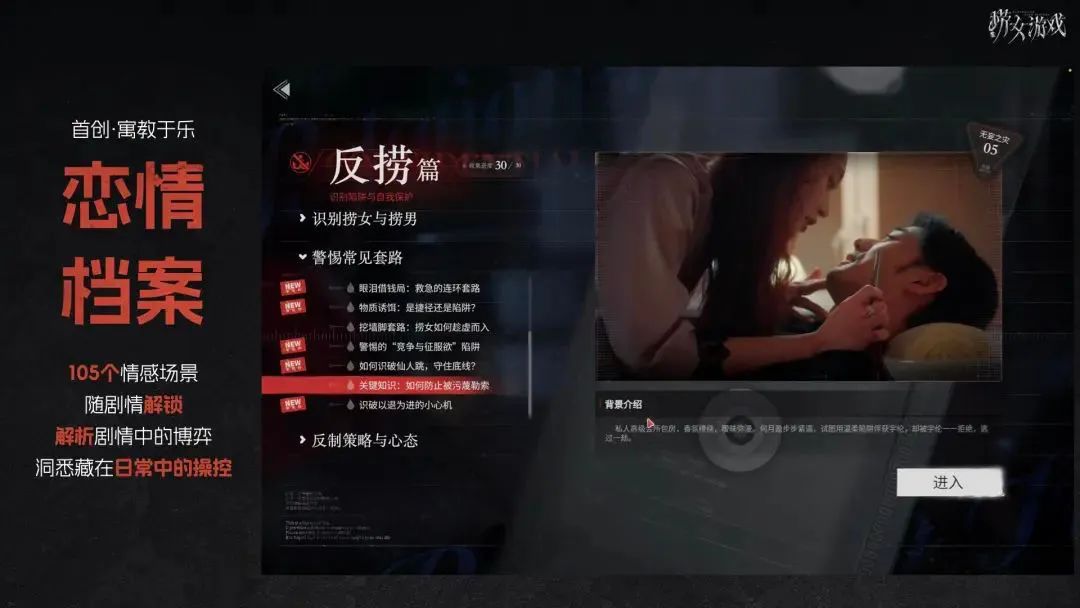

《情感反诈模拟器》游戏截图

游戏原名叫《捞女游戏》,上线仅一天就因海啸般的舆论争议,被迫更名为《情感反诈模拟器》。

但这并没有影响它的传播速度,相反,作为一款商品,《捞女游戏》成功吃透了“情绪经济”中的“愤怒红利”,但也暴露了“情绪经济”下的伦理困境。

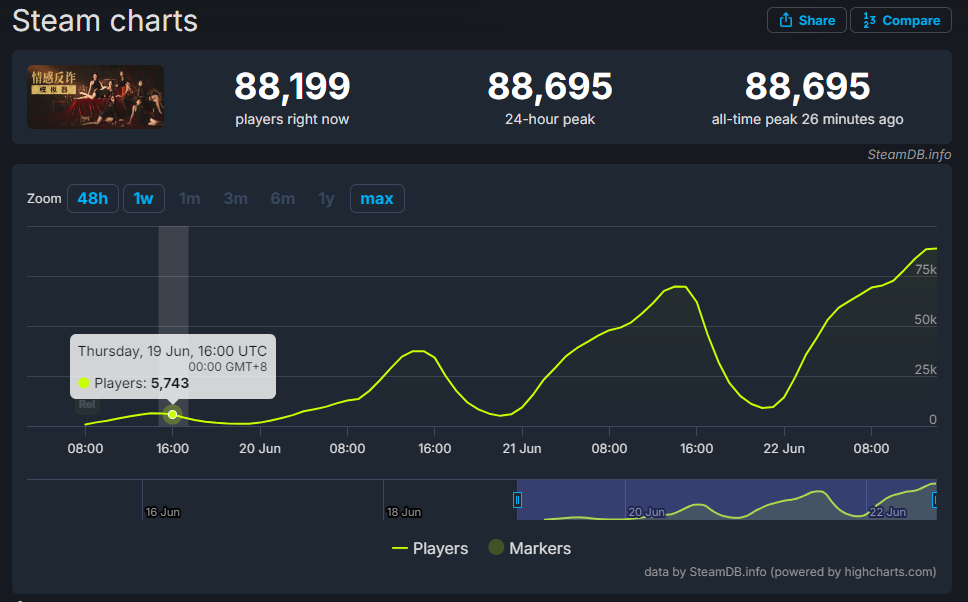

爆火出圈,日赚400万

上线当日,游戏定价33元,首发期间打折至29.04元。这个价格远低于同类互动影游(通常在52—68元区间)。而据游戏官方透露,这款游戏至少需要卖出37万份才能回本。但仅仅上线5天,游戏销量突破68万份,登上国区热销榜第一,全球排名一度冲进前三。

根据游戏数据平台SteamDB估算,截至6月25日,《情感反诈模拟器》已售出超68万份,全球营收约340万美元;若按国内售价29.04元计算,总收入已接近2000万元人民币,折算下来,游戏上线期间平均每天营收超400万元人民币。

《情感反诈模拟器》在steam上的下载情况

不同于传统游戏的虚拟建模,《情感反诈模拟器》采用全程实景拍摄和真人演出,剧情共分为7个章节,单线体验时间大约5小时,可互动素材总时长达7.8小时。制作方称,这是国内首部“情感反诈互动影游”。

一个“被骗”游戏,为什么能让几十万人愿意买单?

原因之一是它对现实的映射。虽然制作团队一再声明“游戏纯属虚构”,但不少玩家发现,剧情中仍然能找到许多现实的影子。

如“胖猫事件”“翟欣欣案”等现实案例——男主在直播间的ID叫“笨猫”;女主名叫“陈欣欣”;七个章节标题首字连起来,刚好拼出“愿以后再无彷(胖)猫”;游戏中登场的“捞女组织”名为“变凤凰”,也与网络热传的“捞女培训班”高度相似。

《情感反诈模拟器》出现了现实案例里相似的名字

不少玩家表示:“虽然是游戏,但确实让人想起现实中那些‘感情骗局’和‘舔狗故事’。”而这也正是《情感反诈模拟器》迅速引发共鸣的原因之一,尤其是在男性玩家之中。

制作人木飞在Steam介绍设计理念时,甚至引用了复旦大学国际关系学者沈逸的一句话:“通过讨论才能形成共识,而真正推动社会进步的,永远是共识。”

然而,真正的讨论,往往不是从共识开始的。

虚构的捞女,真实的焦虑

《捞女游戏》火了,但火得并不安稳。有人将其视作男性的“恋爱防骗指南”,认为有助于推动更理性的婚恋观。也有人批评它通过刻板角色的设定放大了女性负面特质,故意制造性别对立。

争议迅速转化为行动。游戏第二天,就被迫更名为《情感反诈模拟器》;导演胡耀辉的B站账号遭到封禁;游戏制作团队在多个平台上的官方账号相继下架;粉丝群被解散;原本可以让玩家交流经历、发布故事的“互助留言板”功能也悄然关闭。

争议的核心集中在“捞女”形象。

批评者认为,游戏中几乎所有主要的女性角色都是捞女,不仅涉嫌性别歧视,还强化了男性在亲密关系中的受害者身份。借着“反诈”的壳,对女性集体进行道德审判。

《情感反诈模拟器》中的剧情

但也有人指出,如果完整体验过游戏流程,尤其是前三章的内容,许多玩家会发现,《情感反诈模拟器》这个名字更恰当,也更准确指向了这款游戏的内核。

游戏中的几位女性角色,并非都是单一的“反派”。主播陈欣欣接近男主的原因,是为了给罹患癌症的母亲凑手术费;网红唐晓甜被MCN公司压榨、被迫营业;而情感博主宋诗琪,在经历了三段失败婚姻之后才变得疏离冷漠。她们的“骗”的背后各有故事,动机并不完全是金钱,也夹杂了恐惧、生存压力和对感情的逃避。

游戏虽然在设定上对这些“捞女”的行为给予了惩罚和批判,但并没有将她们扁平化为绝对的反派,而是在关键剧情节点中揭示她们各自的脆弱与矛盾,也给男主爱上她们的机会。

例如在第三章中,男主吴宇伦与陈欣欣重逢,两人一起回忆从前、玩起真心话游戏。《可不可以》的背景音乐响起,过去的片段一一闪回,陈欣欣落泪、男主坦白,原本打算“复仇”的玩家也开始犹豫,有人甚至在评论区写道:“欣欣不一样。”

角色陈欣欣

随着剧情推进,玩家还能解锁“恋情档案”。里面整理了105个情感知识点,分为“认知篇”“吸引篇”“暧昧篇”“经营篇”“反捞篇”“共创篇”等模块,试图通过一种“游戏化”的方式,讲清楚一段健康的亲密关系应该如何建立、发展和经营。它更像是一份情感教案,用互动方式补上许多人在成长过程中缺失的“恋爱教育”。

游戏团队的初衷,或许并不是制造对立,而是传递一个底层信息:不是所有人都值得你无条件投入,别当无条件支付的ATM,要学会保护自己。

行业分析师张书乐对盐财经指出,这款游戏的爆红并不只是内容取胜,更在于其“话题设计”非常精准。在上线前这款游戏就预设了争议点,通过性别标签、情感冲突、复仇剧情制造强情绪,再在上线后借由社交平台放大讨论,形成“热度→争议→销量”的完整闭环。这一套手法与导演胡耀辉过往的“擦边影视”作品如出一辙,也符合当下互动影游出圈的典型路径。

通过性别标签、情感冲突、复仇剧情可以制造强情绪

不过,张书乐也强调,这类互动影游并非全无文化价值。相比传统游戏,真人演出的影游更贴近生活,也更容易引发用户的代入感和情绪共鸣。如果游戏的内容设计足够克制、立场足够清晰,它确实可以成为反映社会议题、推动公共讨论的一种媒介表达。

现实直播间里的“大哥”

游戏中,男主吴宇伦为爱被骗50万元。

游戏外,在现实生活里,23岁的研究生林阳告诉盐财经,他也花了1000多块,为自己“买”了一段“现实版DLC(通常指游戏本体发售后,厂商追加的扩展内容)”的恋爱体验。

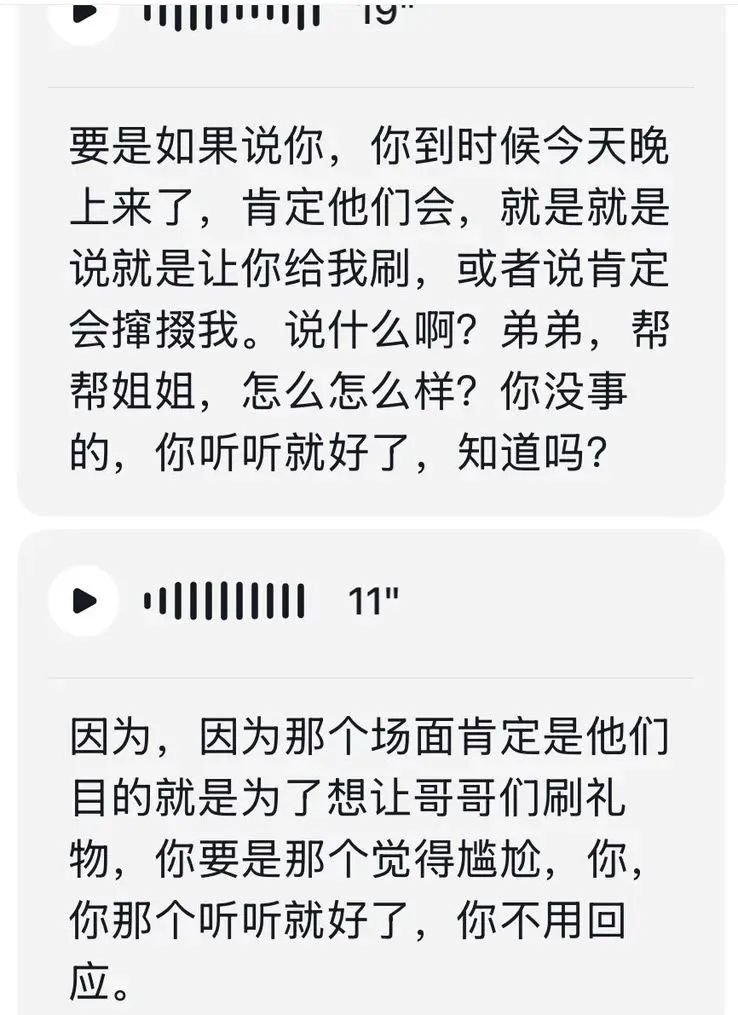

事情发生在一个语音直播间。主播声音温柔,语气甜美,林阳在那个只有十几人的小直播间里刷了80多块的礼物,很快就引起了对方的注意。下播后,主播主动跟他私信,聊天截图中,两人互动频繁、话语亲密。几天后,女孩开始倾诉烦恼,说公司给她布置了直播任务,要她“去找大哥要礼物”。不过她又反复安慰林阳,“你听听就好,不用当真”。

林阳与女孩的聊天记录/受访者供图

可当林阳看到女孩在直播间当众出丑时,还是没忍住,刷了一辆跑车为她“解围”。后来,他又连续刷了几次,三场直播下来,花了将近1000块钱。

“我知道她是在引导我掏钱,”林阳说,“但她也花时间陪我聊天。我就当是体验一把现实版的男主,没什么。”

告别时,他甚至照搬游戏设定,请对方唱了一首《可不可以》作为“结尾”,那是游戏中男女主角的定情插曲。

林阳不觉得自己被骗。他更像是在以清醒的方式参与一场“带剧本的感情体验”。在他眼里,“捞女”并不是某类女性的专属称号,而是一种社会角色。“谁更需要钱,谁就更容易在亲密关系里用情感去换资源。这不是女生的问题,也不是男生的错。”

《假面女郎》剧照

这种认识,并非凭空得出。休学那年,林阳做过一份需要频繁与女性打交道的工作,接触过大量现实版本的情感博弈。“她们讲得很直白:有没有房?有没有车?谈感情也要谈责任,比如分手费、意外怀孕要负责。”他强调,这些不是欺骗,而是一种现实的生存策略。“其实男生也有‘捞钱’的,只不过方式不太一样。”

这种现实经历,也影响了他对感情的判断方式。哪怕面对主动提出AA的女生,他也会有所保留:“不是说不信任她们,但会想,是不是她太懂得我想听什么了?是不是套路更深?我会继续观察。”

这种谨慎与不安,恰恰是《情感反诈模拟器》能击中玩家情绪的原因——游戏表面上讲的是“反诈”,实际上指向的是两性亲密关系中的信任崩塌。

这也是游戏争议的根源之一。游戏通过捞女的设定,将女性塑造成情感欺诈的主力,却忽略了男性的主观能动性。然而事实是,游戏中有60%的玩家在第一章主播诱导男主刷礼物时,就选择了“拉黑,不管她”。

游戏中也有男性玩家的主观能动性

更大的问题在于,游戏之外,“捞女”这一词汇正在迅速泛化。一杯奶茶、一个汉堡、一顿火锅都可能被当作“捞”的证据。越来越多女性发现,自己不是因为做了什么,而是仅仅因为性别,就被默认处于“嫌疑人”的位置。

就在几天前,一位摄影师发布帖子,质疑这款游戏中的某段素材涉嫌侵犯他的作品版权。由于他的主页上传了大量女性写真,不少网友误以为他是女性,直接指责“又来一个捞女蹭热度维权”。但当得知他是男性后,攻击声又戛然而止。

这种极端情绪,并非来自游戏本身。

《情感反诈模拟器》的初衷是警示情感操控,它确实也在剧情中安排了“恋情档案”“留言墙”等机制,试图引导玩家进行更理性的关系思考。但现实世界中的情绪走向往往不受剧本控制,玩家究竟是从中收获了警醒,还是把它当作一个宣泄的出口,或许才是这款游戏真正留下的问号。

互动叙事的新经济

许多玩家对《情感反诈模拟器》的第一印象都带着影视作品的影子,“像是花29元看了一场电影”。

这并不奇怪,主创团队本身就来自影视圈。导演胡耀辉曾参与制作《喜爱夜蒲》《一路向西》,制作班底也有大量的网剧从业经验。密集的情节反转、熟悉的情绪拉扯,这些元素拼在一起,不难让人联想到短剧或微综艺。

这种“影视感”并非偶然。《隐形守护者》《底特律:变人》等早期互动作品就已尝试用镜头语言和剧情分支,增强游戏的沉浸感。而2023年的爆款游戏《完蛋!我被美女包围了!》,更是将这种风格推向高峰。

行业数据印证了这种趋势。根据36氪游戏统计,截至2024年10月,Steam平台上已有超60款国产真人互动影游上线,平均每月5款左右。而在短剧市场整体爆发的背景下,这类游戏也吸收了短剧的生产方式——快节奏、强情绪、低门槛。

Steam平台上的真人互动影游

但从整体来看,互动影游的市场表现不乐观。市面上90%的真人互动影游销量不足2000份,营收不过8万元。

虽然不少作品能在短时间内凭借热度话题销量爆表,但后劲不足,真正沉淀出的用户并不多。行业分析师张书乐认为,尽管目前美女话题的真人互动影游更容易引发关注,但这类游戏同质化严重、互动性弱,玩家本质上只是在做“选择题”,而非真正操控角色推进剧情。

《情感反诈模拟器》的出现,算是这一趋势的一次“转向尝试”。它不再只讲“美女围绕”,而是结合实际引入“情感反诈”话题,试图探索一个新的、更具有争议性的内容赛道。这在Steam评论区和社交平台上引起的广泛讨论,正是它所期望的效果。

至于行业未来的破局点在哪里?张书乐分析,或许要利用AI突破技术瓶颈,通过深度思考来辅助玩家操控角色,并且从单机游戏中跳出来,增多可选项、增大悬疑性,才能打破当下靠美女噱头、社会话题简单诱惑玩家购买的瓶颈。

从《完蛋!我被美女包围了!》到《情感反诈模拟器》,这类真人互动影游的走红,既是技术手段与内容逻辑的一次结合,也是一场关于“情绪价值”的商业实验。玩家在“假装参与”中获得代入感,在“反复选择”中获得控制感。

《完蛋!我被美女包围了!》

但当一切都被预设,结局仍然收束于算法构造的轨道上,我们究竟是操作者,还是观众?我们究竟是叙事的主人,还是情绪的消费者?

(应受访者要求,林阳为化名)

文中观点仅为作者观点,不代表本平台立场