超大城市,拼命建高铁!

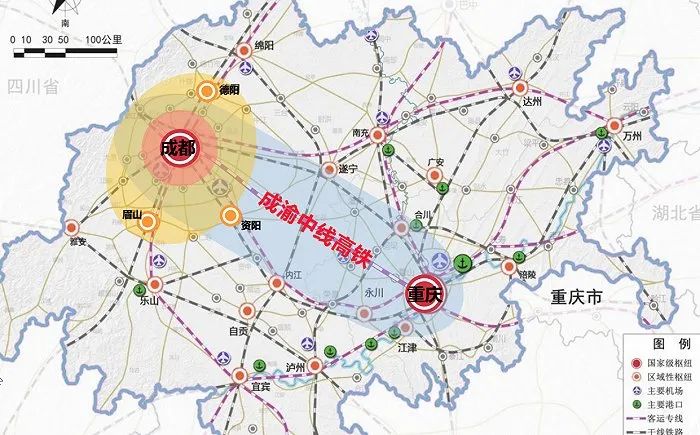

这意味着,成渝中线高铁开通后以400公里时速运营,意味着将成为中国首条乃至全球首条商运时速达400公里的高铁线路。

现有的成渝高铁虽实现1小时6分钟直达,但线路绕行资阳、内江等地,且成都东站至重庆北站实际旅行时间受枢纽接驳影响,商务通勤效率受限。

而成渝中线高铁以350公里时速、292公里最短距离实现成渝核心区50分钟直达,较现有最快线路再缩短25%时间。

其预留的400公里时速条件,更使成渝成为全球首个实现 “超高速商业运营” 的双城组合,这种 “时空折叠” 效应将彻底改变人们对跨城通勤的认知。

此外,当前成渝间每日开行超100对列车,日均客流超100万人次,成渝高铁高峰时段客座率长期达100%。

成渝中线高铁建成后,单向年输送能力达3200万人次,较现有线路提升40%以上,配合 “大站快车+灵活停站” 模式,可将成渝核心区运力缺口填补至80%以上。

2022 年国庆期间,成渝高铁单日最高客流达13.4万人次,新线路的建设本质上是对未来15年日均25万人次客流爆发的战略性应对。

更为关键的是,现有线路呈 “南北双弧线” 布局,导致成渝间约1.2万平方公里的中轴区域(如安岳、乐至等地)长期处于 “高铁真空”。

成渝中线高铁在大足石刻、安岳、乐至等地设站,将带动这些GDP不足500亿元的县域经济单元快速融入双城发展圈。

例如,大足区依托高铁枢纽规划的 “石刻文旅新城”,预计可吸引超50亿元文旅投资,使当地旅游收入3年内增长150%。

线路终点接入成都站(原火车北站),与重庆科学城站形成 “科创走廊双支点”。成都可依托天府实验室、重庆可依托西部(重庆)科学城,构建 “基础研究在成都、成果转化在重庆” 的协同创新链。

据测算,高铁开通后两地科研设备共享率将提升至 60%,联合攻关项目数量预计3年内增长200%。

线路途经的铜梁区,正依托高铁枢纽规划建设2.8平方公里的 “淮远新城”,重点发展智能网联汽车、新型显示等产业。

预计到2030年,该区域将集聚超500家科技企业,形成千亿级产业集群,使铜梁GDP占重庆比重从目前的2.3%提升至3.5%。

国家安全战略上也有考虑。在极端情况下,成渝中线高铁可作为战略物资运输的 “西部生命线”。

其85.66%的桥隧比设计(桥梁177座、隧道39座),确保线路在自然灾害中的抗损毁能力比现有线路提升50%,战时运输能力不低于常态的70%。

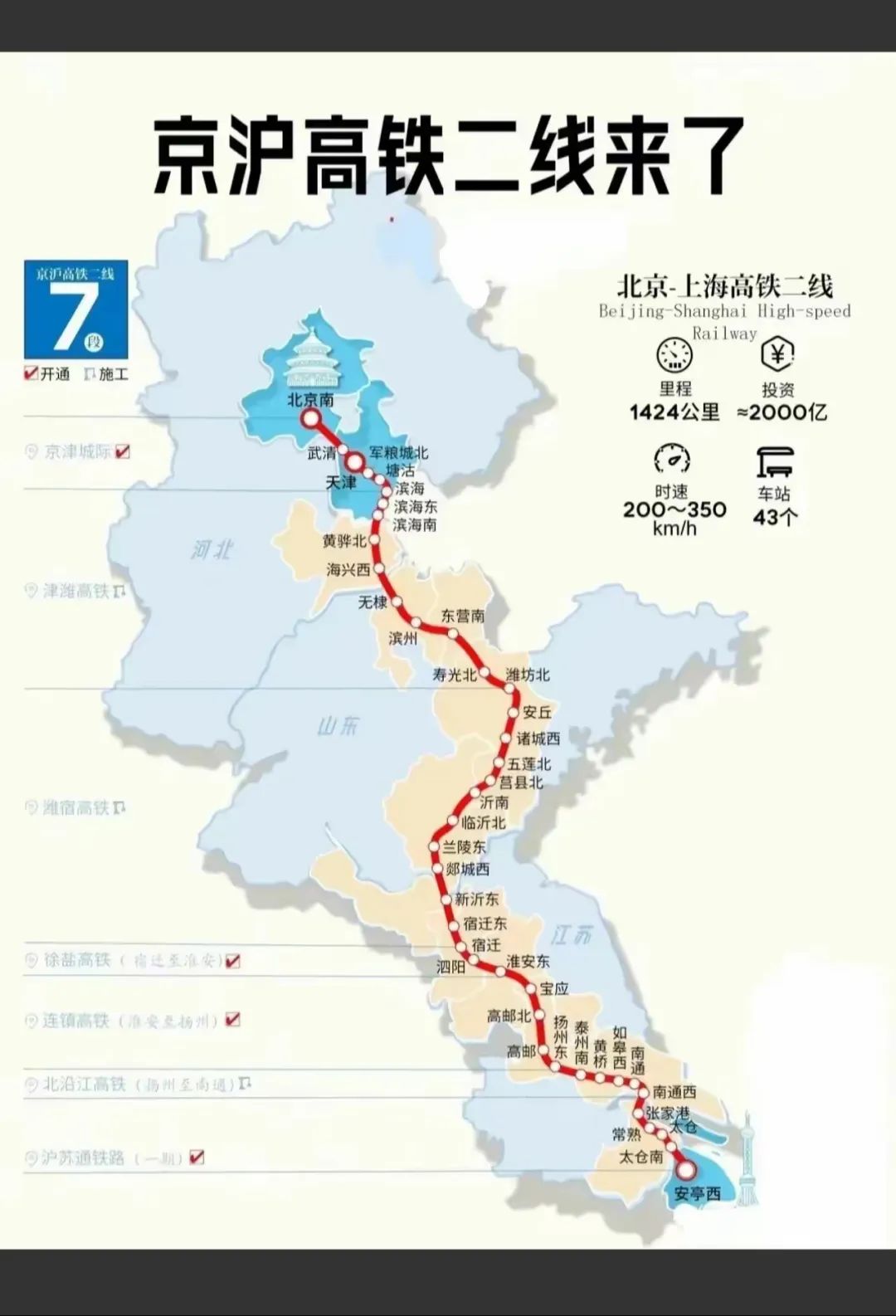

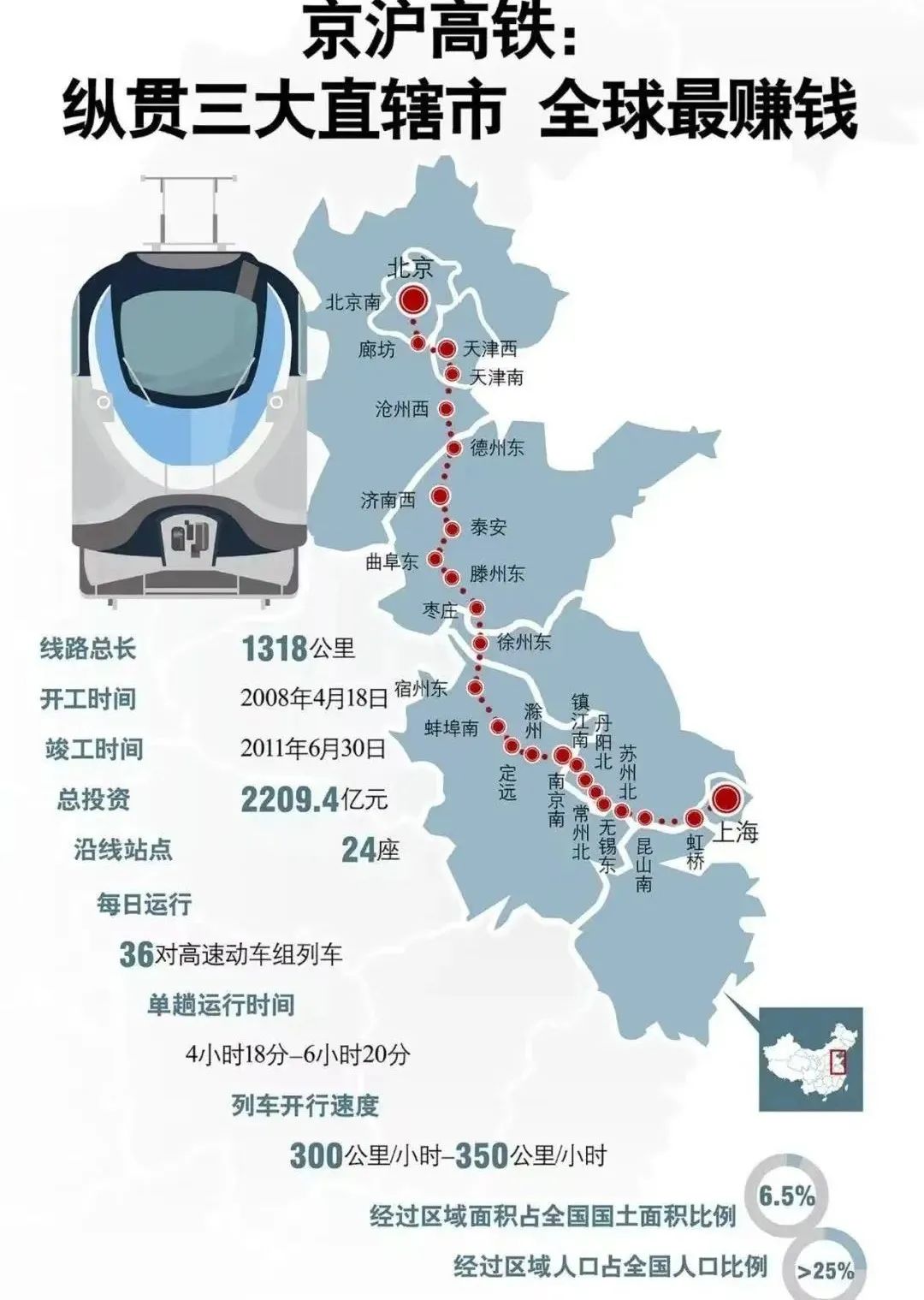

再看京沪之间,同样是运力需求和战略需求共同推动的结果。

2011年开通的京沪第一高铁,日均开行列车超600列,最短发车间隔仅4分钟,2023年国庆单日客流突破90万人次,设计运能利用率已达85%。尽管通过列车扩容和加密班次,仍无法满足商务通勤、旅游探亲等高频需求,高峰时段 “一票难求” 常态化。

京沪第二高铁建成后,将通过“大站快车+县县设站”双轨模式,形成日均120对以上的运力供给,使京沪通道年客运能力突破5亿人次,较现有线路提升50%以上。

京沪高铁虽实现北京至上海4小时18分钟直达,但线路绕行济南、南京等传统枢纽,鲁中、苏北等区域长期处于“高铁真空”。

京沪第二高铁以350公里时速贯穿山东滨州、东营、潍坊及江苏宿迁、淮安等地,使潍坊至北京、上海的旅行时间分别缩短至1.5小时和2.5小时,较既有线路提速近40%。

这种“速度+广度”的双重突破,既满足核心城市间的高效连接,又填补了区域交通空白。

这条高铁的建设,本质是对中国东部发展逻辑的重新定义:它不仅是物理空间的连接,更是创新要素的 “高速传送带”、区域能级的 “倍增器”。

正如国家铁路局专家所言:

“京沪第二高铁将彻底打破东部沿海地区的南北发展落差,使其成为‘一带一路’倡议中最具战略价值的枢纽轴线。” 这种变革,不仅关乎交通效率的提升,更关乎中国经济地理的重塑与全球竞争力的重构。

至于正在建设的串通成都、重庆、武汉、上海等城市的沿江高铁以及预留的京港澳磁悬浮,一横一纵两条大动脉,是国家意志与战略的需求,无需赘言。

03

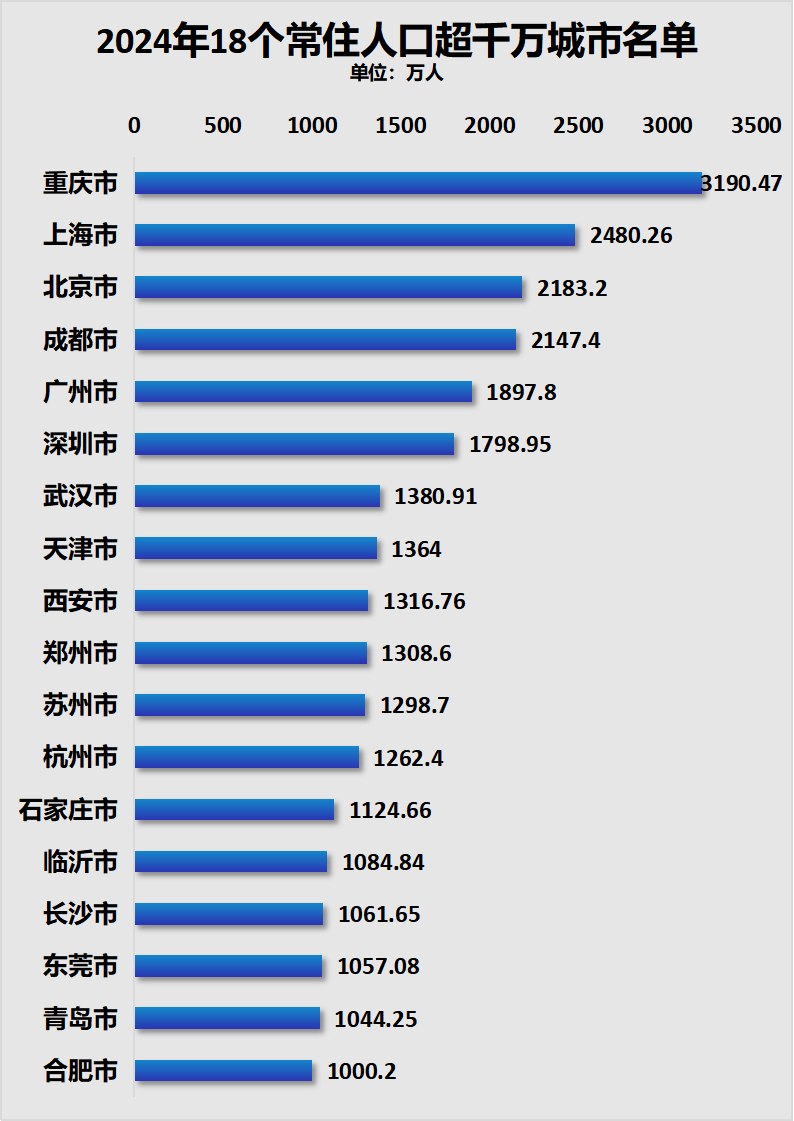

未来依旧是高能级、中心城市的天下

从超大城市之间仍在拼命建设高铁可以得出的结论是:

未来依旧是高能级、中心城市的天下。

这一点,本号在7月份分析时隔十年召开的重量级城市经济工作会议时,已经深度分析过。

在那场会议上,除了提出城市内部发展的五大转变外,外部转变也被强调。

会议明确提出:

着力优化现代化城市体系。着眼于提高城市对人口和经济社会发展的综合承载能力,发展组团式、网络化的现代化城市群和都市圈,分类推进以县城为重要载体的城镇化建设,继续推进农业转移人口市民化,促进大中小城市和小城镇协调发展,促进城乡融合发展。

现代化城市群、都市圈是这段表述的关键词。

一句话总结,就是城市发展要告别过去的散打模式,进化为组团发展。

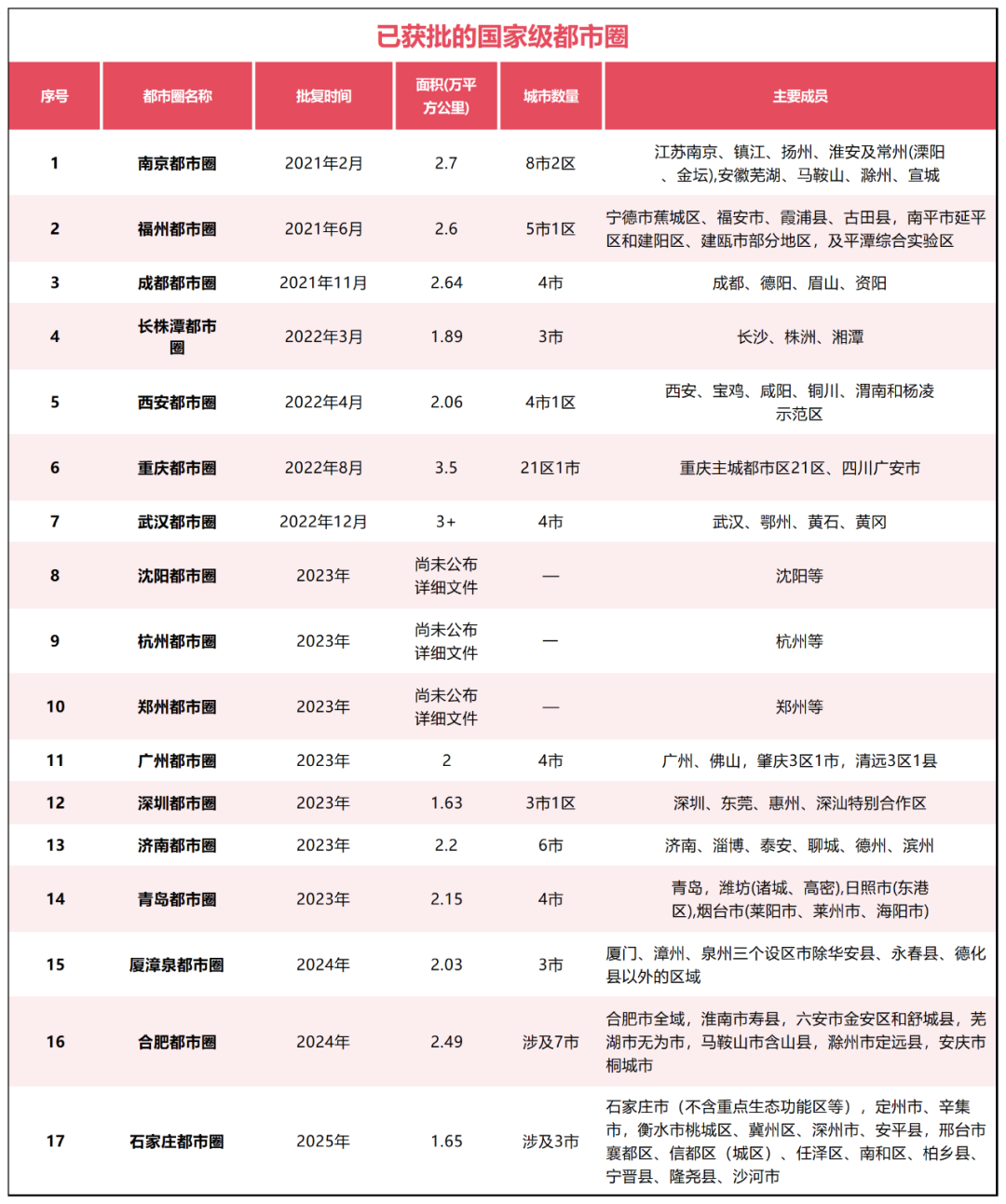

制图:城市财经;资料来源:各官方网站与公开报道

国家级都市圈,随着今年3月份石家庄都市圈获批,数量达到了17个。

按照批复时间顺序依次是南京、福州、成都、长株潭、西安、重庆、武汉、沈阳、杭州、郑州、广州、深圳、青岛、济南、厦漳泉、合肥、石家庄。

制图:城市财经;资料来源:各官方网站与公开报道

文中观点仅为作者观点,不代表本平台立场