清北扎堆,行业离崩盘不远了!

1

今年高考后的专业填报,一个有意思的现象是不少警官学院成了热门,中国人民公安大学在江苏的录取最高分为663分,就是一种过度内卷。

某种意义上,这是一种过早优化(Premature optimization),想得太透,卷得太早。学霸家长迫于当下的经济形势和就业压力,早早地为孩子规划出路。

尤其是在经济下行期,大部分行业都走下坡路,TOP2会惯性地选择就业安全区(因为就业机会多),北大博士应聘城管,半数清华毕业生卷入体制内…

他们宁可去大专的地里刨食儿吃,也不愿冒险去搞创业创新。结果死掉的行业越来越多,比一本好找工作的清北生,行业冥灯感越来越强…

虽然不是清北生毁了行业,但看起来他们确实充当了行业避坑的风向标。

2

经济下行期,名校生更难成功。

2013年美国公共电视台采访诺贝经济学家克鲁格曼,曾问过一个问题:经济危机时期毕业的大学生,需要多少年才能赶上繁荣期毕业生?

克鲁格曼回答,永远赶不上。

原因是经济衰退不仅导致毕业生初始收入下降,还会通过职业路径锁定效应(career path lock-in)重塑个人发展轨迹。

比如危机周期的毕业生,往往被迫进入低质量企业或非对口岗位,而这些早期职业选择,可能长期限制其晋升空间和技能积累。

学渣卷不动高考,中考分流直接放弃上高中,转去读更容易找工作的职业院校;

普娃卷不动985/211,也能立刻转轨大专院校,如铁路、师范、警察学校今年爆火…

但能上清北的学霸,没有更多选择,除了卷高考卷到尽头。

学习和成绩让他们「与众不同」,也成了困住他们向外拓展边界的牢笼——

大多数人习惯了沿着一条路径向上卷。在学校里卷成绩、卷分数、卷考研,走出学校卷薪资、卷职位、卷编制…

之前@人物做过一个访谈,有个清华生从大一到大四,每年出校门不超过8次,其余的时间都拼命学习。因为身边厉害的人太多了,只能拼命地卷下去,稍微放松一刻都怕机会从指缝间溜走…

他说,清华是一个能够成就很多人,也能够摧毁很多人的地方。

因为清北没有容错率,别人评价你的标尺只有聪明、努力、优秀,一切都要出类拔萃——

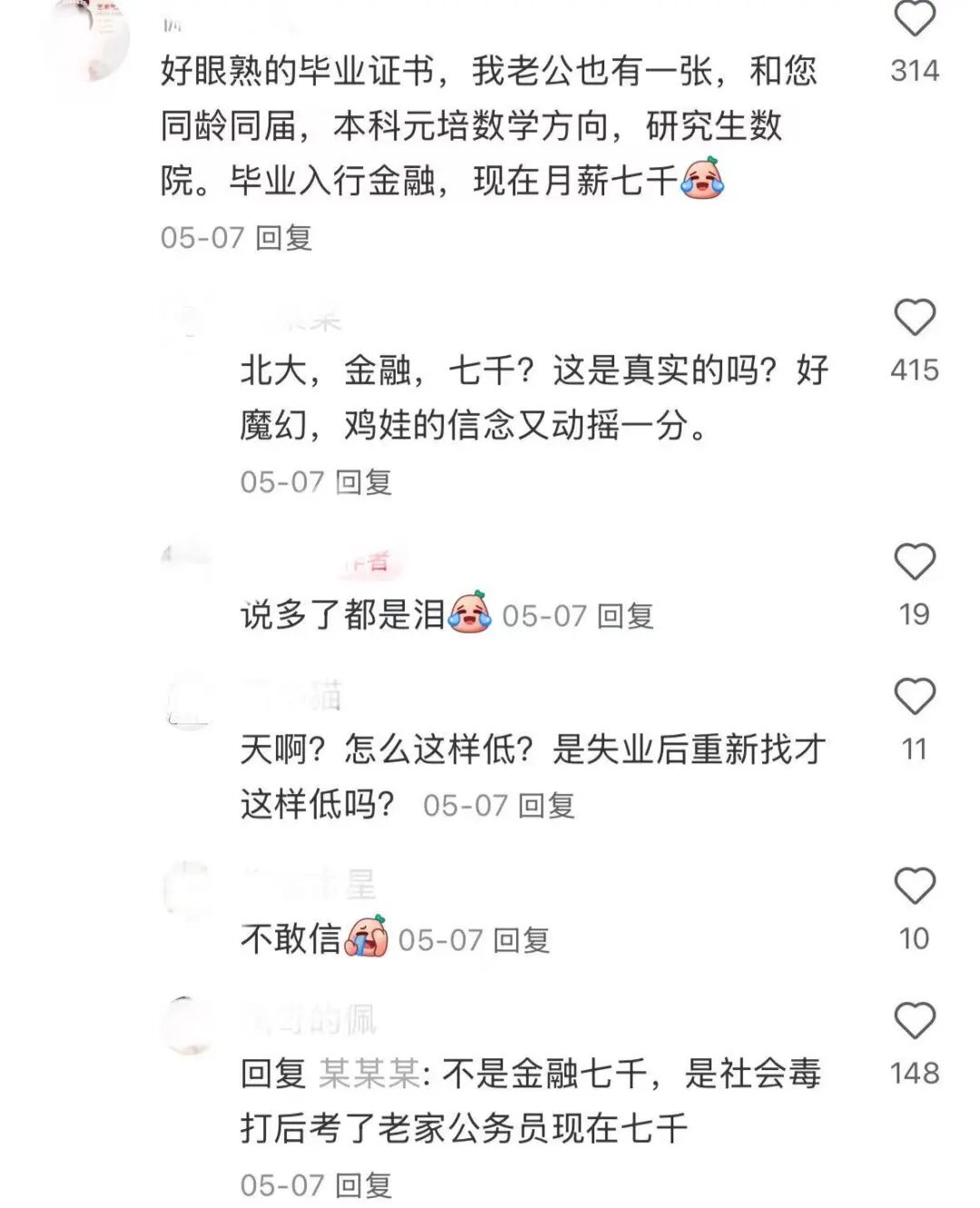

学金融不进顶尖投行,医学院毕业不进三甲,就会被周围人的目光凝视到无地自容。像饺子一样,在家待业两三年做动画,对清北生来说根本不可能。

一个人优秀来自哪里,成就的上限就会在哪里。

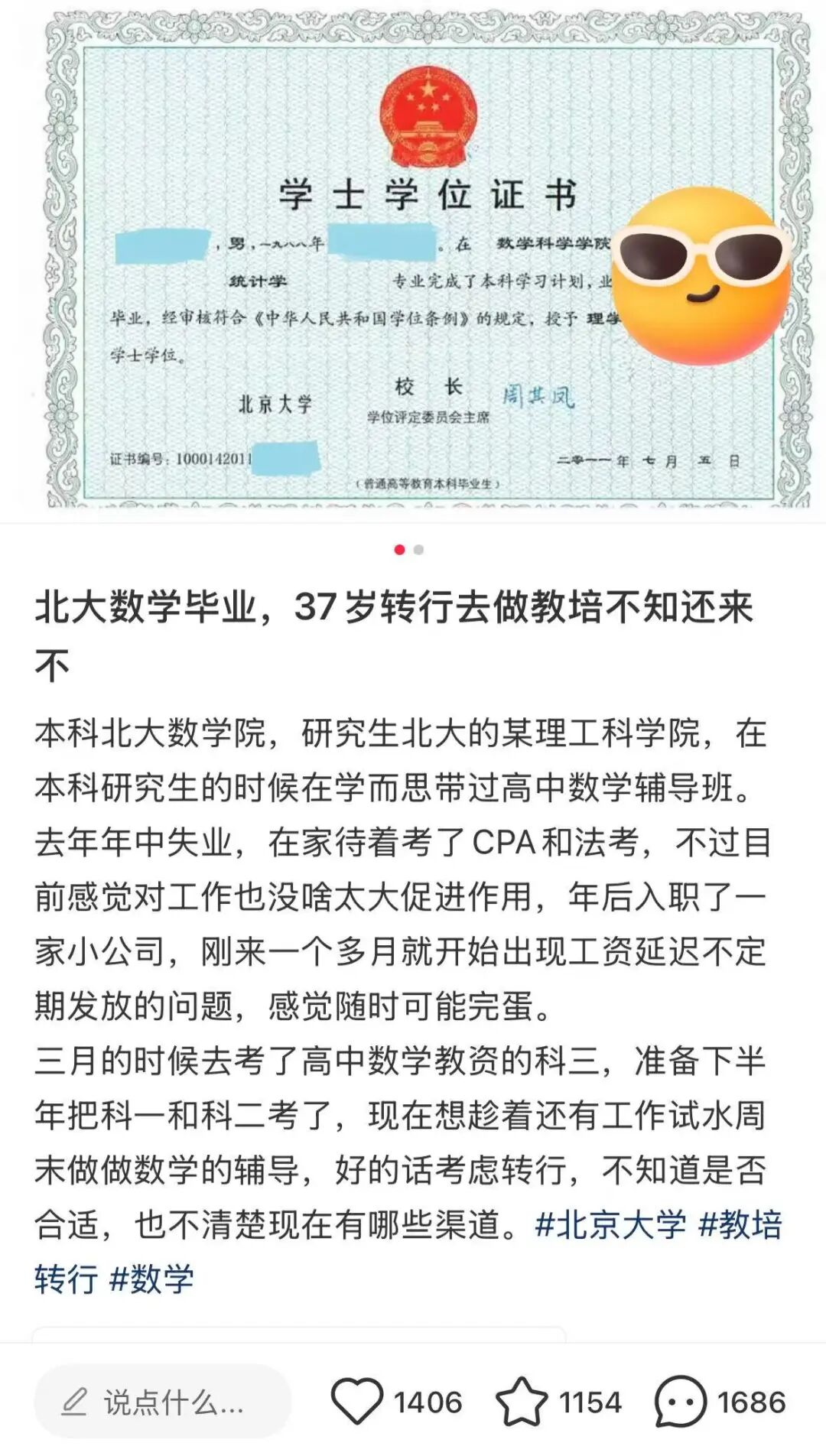

北大在读期间,考教资几乎成了一种标配;毕业考编,通过一场考试进入体制内一辈子搬砖,不用再考虑变化…

经济下行期,名校毕业生的困境,还有一个原因——

北大博士李松蔚在《圆桌派》里曾经说,受过高等教育的人容易被PUA。

因为高等教育始终在告诉你,你要「突破自己的舒适区」。不能你舒服什么就接受什么,不舒服就不接受,必须要去接受那些痛苦的东西…

换句话说,越是顶尖的名校,越容易筛出绵羊式的精英。因为那些不听话的、有想法的学生,可能在报考、调剂阶段就放弃了——

北京某位取得679高分的考生,已经通过了北京大学的强基计划,但拒绝服从专业调剂,选择浙大的人工智能专业。@凤凰WEEKLY

是的。

在就业难的当下,没人能逃过「未来如何养活自己」的问题,但如果一个优秀的苗子只是考虑吃饭的问题,或许会把自己的未来置入更大的风险之中。

头图由AI生成

文中观点仅为作者观点,不代表本平台立场