“我们发烧跟你们医护发烧不一样!”:人性最大的恶,是不把别人当普通人

前段时间,看到一位医护人员分享的工作经历。

某天晚上11点下班,她开始有发烧症状,而且浑身打起寒颤。

骑车回家的路上,她愈发感到头晕目眩。路口拐弯时,她两眼突然发黑,连人带车摔到地上。

她一路推着电瓶车回家,手臂和膝盖上都是血。

测了下体温,40.1度;测了下抗原,深红两条杠——强阳。

赶紧打电话给护士长,告知自己的身体状况。

电话那头犹豫了片刻:“实在扛不住,明天就休息下。”

她挂掉电话不到一分钟,看到科室主任在工作群里发了条消息:“病人实在太多,只要没爬不起来,全部坚守岗位。”

于是第二天,这位医护顶着40度高烧,早早回医院顶班。

按照网上目前已有的数据,各地医护感染率普遍都已超过70%。

对我们大部分人而言,阳了之后的首要任务是居家休息。

而有重症症状却仍扛在工作第一线,是当下广大医护人员的写照。

“最美”的人们,

和他们的遭遇

疫情三年,我们看过许多对于医护的赞美:白衣天使、最美逆行者、大白……

医护人员值得这些赞美吗?当然值得。

无论是疫情管控阶段,还是如今大面积感染阶段,没有医护的奉献和牺牲,我们整个医疗体系都可能瘫痪。

而最近发生在医护人员身上的一些事,看得人内心复杂。

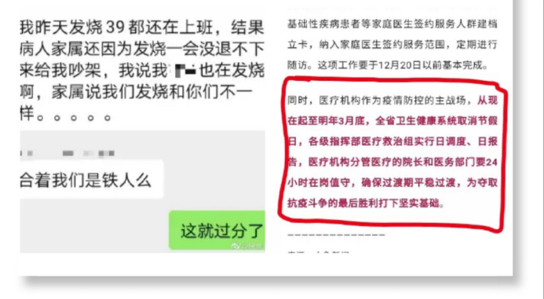

前两天,一位医护自述委屈的聊天记录,上了微博热搜。

“病人家属因为高烧一会退不下来跟我吵架,我说我们自己也在发烧,家属说我们发烧和你们发烧不一样。合着我们是铁人吗?”

面对疫情冲击,医疗资源本就被挤兑得捉襟见肘,许多医护自己也是重症患者,只是为了让尽可能多的病人得到及时救治,他们才咬牙在岗位上死撑。

可哪怕做到这个份上,依然免不了被各种苛责。

医护带病上岗,有人嫌医护是病毒携带者,会传染给自己;

医护病倒了在家休息,又有人埋怨医院不多安排人手,害自己排队等了那么久。

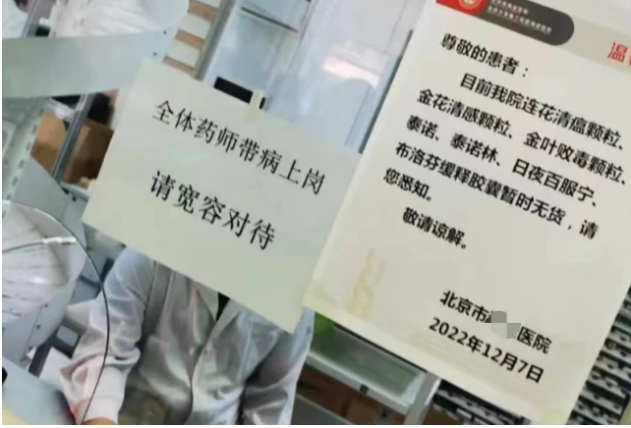

如此种种的声音,使得许多医院的挂号窗口,不得不贴出告示:“全体药师带病上岗,请宽容对待。”

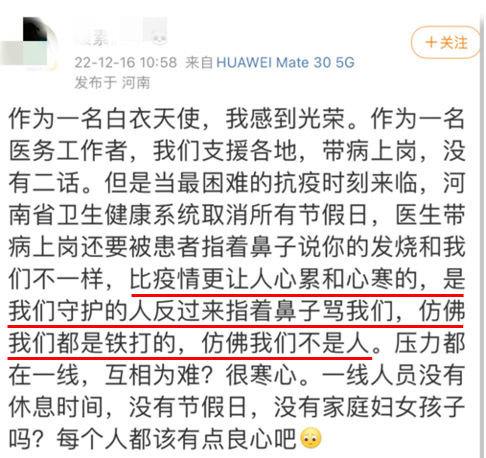

医护,这群在媒体宣传中被冠以“最美”头衔的人们,却在现实中承受最尖刻的谩骂和刁难。

你或许会说,这就是医护的工作,既然拿了工资,就别抱怨工作委屈。

但你是否知道,即使是一线城市的医护人员,平均工资也不过6000到8000,只是普通白领的水平。

脱掉防护服,他们其实跟我们一样,攥着并不丰厚的收入,为父母的养老,孩子的学费,以及家里各种琐碎的花销精打细算。

然而疫情之下,他们却不得不抛弃家人和自身健康,去承担远远超过工资所能计算的责任。

为众人抱薪者,不可使其冻毙于风雪

遗憾的是,正如一位医护说的那样:“比疫情更让人心寒的,是我们守护的人反过来指着鼻子骂我们,仿佛我们都是铁打的,仿佛我们不是人。”

世上最大的恶意,

是不把人当普通人

还记得三年前疫情刚爆发时,全国医护驰援武汉。

出于对防护卫生的考虑,一些医院要求女医护人员剪掉长发。

在理发现场,许多医护看着自己留了多年的长发被全部剪掉,不由得双眼发红。

评论区立刻有人不乐意了:“为了点头发,至于难过成这样吗?都什么时候了,你现在要想的是怎么救死扶伤!”

且不说只是为了贴合防护帽,根本没必要把头发剃光。

哪怕真的因为情况特殊,医护人员必须这么做,那也是她们为顾全大局,不得已而做出的牺牲。

毕竟,她们在成为医护之前,首先是她们自己。

如果可以,谁不愿意有个好的形象,谁又愿意剪掉精心打理的头发?

总有些人,习惯将不得已视为理所当然。

但是,没有什么是理所当然的。

我们常常犯的错误,就是把一群普通人捧到超人的位置,然后对他们予取予求。

把医护赞美成“白衣天使”,然后对他们说,“你们不是‘白衣天使’吗,怎么这点牺牲都不乐意去做?”

称赞外卖小哥“连接千家万户”、“疫情期间保障最后一公里”,然后外卖员稍稍超了点时,就迫不及待地给差评。

看过一位老师的感慨:

“有人问,你是人类灵魂的工程师。我说,不,我只是个老师。

有人问,你的工作是天底下最光辉的职业。我说,不,我只是个老师。

有人问,你应该把自己的所有都献给教育事业。我说,不,我只是个老师,不是无欲无求的圣人。”

无论是医护、老师,还是其他任何职业,首先都只是一种谋生的方式。

一个人无论做什么,都需要收入,需要休息,需要养家糊口。

他们超越职业本分去帮助别人,是一种难能可贵的品质。

而把他们当成有血有肉的普通人来看待,则是一种基本的善良。

对医护而言,

什么才是最大的敬意

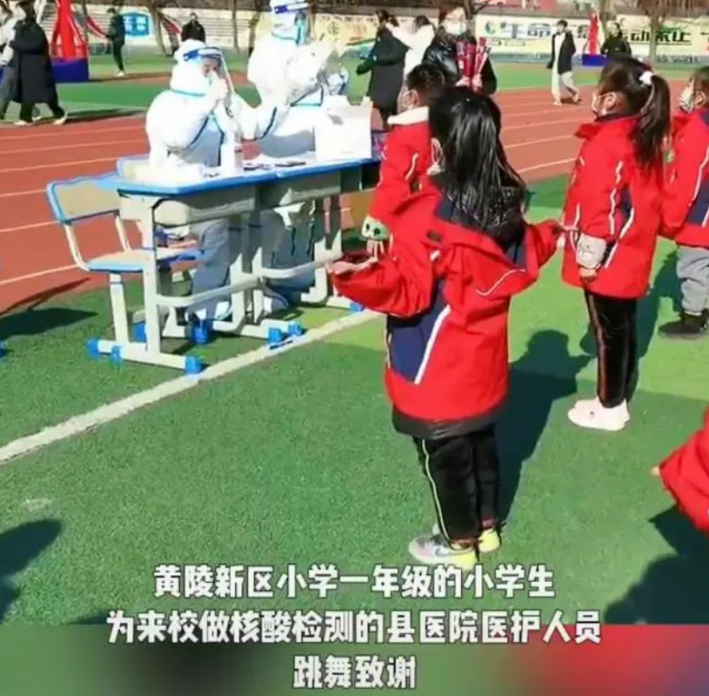

去年上半年,一群孩子在核酸检测现场,给医护人员跳舞的视频引起许多争议。

向医护人员表达感谢没有问题。

但这种感谢真的是医护们需要的吗?

静态管控期间,许多医护从早上7点开始工作,辗转十几个小区,一直忙到凌晨才收工。

用跳舞来对表达感谢,不会给医护任何实质性的帮助。

医护还必须停下手里的工作,直到舞蹈结束。他们不仅没法给其他人做核酸,甚至还得牺牲自己宝贵的休息和吃饭的时间。

有位医护甚至无奈地说:“我求求你了,我们真的只是想多休息一会儿!”

在我看来,这种作秀式的感谢,就是典型的不把人当普通人。

心理学中有种“光环效应”。

意思是说,当我们看待某个人或某个群体的视角越偏离实际,他们就越像是在舞台中央被打上了聚光灯。

他们的一举一动,在我们眼中都自带光芒,而聚光灯以外他们实际生活的环境,则不为我们所见。

对于他们,真正的支持不是自我感动,而是看见光环下和我们一样的普通人。

就像最近刷到的视频里,一位感染新冠的医护嗓子痛到说不出话,问诊的病人不但没有催促,反而安慰她“慢点说”,还在离开前叮嘱她“照顾好自己”。

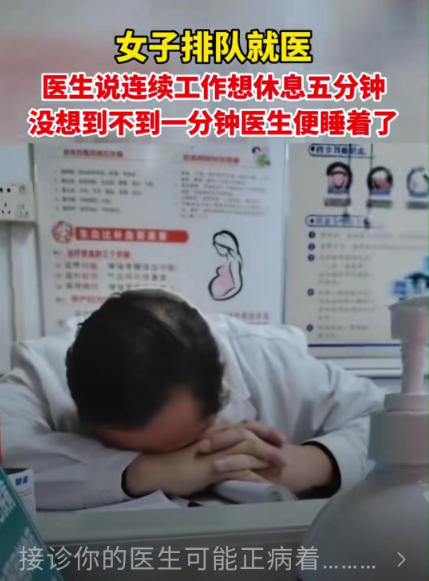

还有一位医生因为连续工作,向病人请求休息五分钟。

结果趴在桌子上不到一分钟,医生便鼾声如雷,而病人一直不忍喊醒他。

很多时候,传递善意的不是宏大的叙事,而是这些落在细微处的关怀。

只有看到具体的人,看到他们实际的需求,我们才能真正走近那些需要感谢的人,同时远离那个偏激的自己。

▽

最后,跟大家分享一句话:活在现实的生活里,不要活在对别人的期待里。

因为当你活在期待里,你会在别人符合你期待时把对方捧上神坛,又会在期待落空时让对方体无完肤。

这样你不仅让别人承受了不该承受之重,也让自己陷进一个越来越狭隘的世界。

无论是什么职业,从事这个职业的人,都和我们一样只是为了生活拼尽全力的普通人。

只有明白了这一点,你才能更深地共情这个世界,从而在这个世界走得更远。

共勉。

-THE END-

●本文为MBA智库原创首发,转载请联系我们。作者:姜榆木,MBA智库专栏作者。慢节奏的职场写作人,顶着榆木脑袋,寻找生活的浪漫。MBA智库——管理者专业学习成长平台,兼具热点与干货,顶尖管理知识、进阶职场指南。APP、头条号、微博@MBA智库。

MBA智库好文精选: