文章转载自"插座APP"

犹豫一万次,还不如实践一次,当你越犹豫不决时,就越容易患得患失。全文2600字,预计7分钟读完,想都是问题,做才是答案。

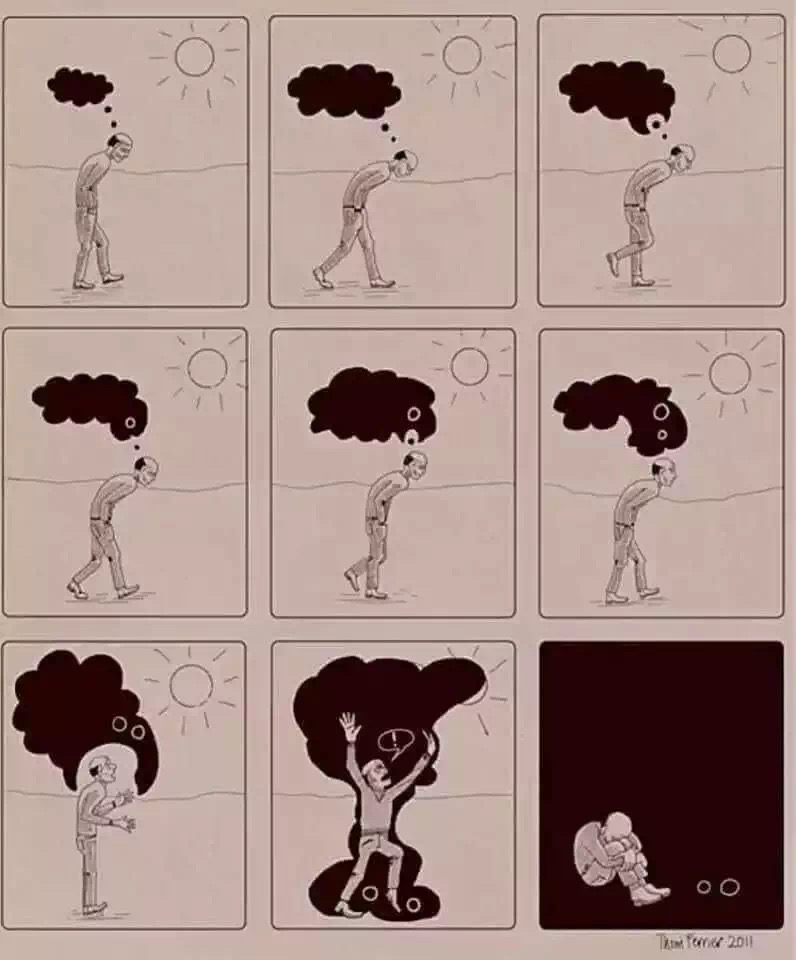

一个人走在阳光明媚的大街上,心情很是愉悦,可他一路走,一路担忧,最后脑子里的阴霾逐渐遮蔽了晴朗的天空。在做一件事时,我们总会有各种担心和焦虑。既怕自己做不成,又怕别人的质疑和否定。最后无休止的内耗,就会彻底拖垮我们。但其实,每个人的精力,都是有限的。想的越多,越会透支心力和体力,做的越多,才越能扛住压,克住难。

放下过多的精神内耗。

他有一个表弟,某天给他发消息说,自己想应聘华为公司。南川大叔问:“你开始投简历了吗?”表弟支支吾吾地回道:“还没有,应聘哪个岗位我还没有想清楚呢。”南川大叔劝表弟,先在网上找一些资料,看看在招聘的岗位有哪些,对照自己的能力一一筛选,然后再综合分析。原来表弟并没有去应聘,因为他听说华为公司面试很严格,而且要求也很高,就算顺利通过面试,也很难适应激烈的内部竞争。南川大叔问他:“你先告诉我,投简历了吗?”表弟回答道:“还没有,我不确定自己能不能行。”南川大叔听后,叹气道:“你根本没去尝试过,就已经被想象中的困难吓住了。”“那些经常困于不安和焦虑的人,往往有想太多的坏毛病。”在做一件事时,最难克服的,不是将会遇到的困难,而是想象中的困难。本想去健身,但想着会很累,越想越累,干脆就不去了;本想去读书,但想着会犯困,越想越困,干脆就不读了;

本想去写作,但想着会很难,越想越难,干脆就不写了。“人就是这样的,想来想去,犹豫来犹豫去,觉得自己没有准备好,勇气没攒够,其实只要迈出去了那一步,就会发现所有的一切早就准备好了。”许多时刻,令我们疲惫的,从来不是没准备好,而是过多的焦虑和犹豫。想太多,不仅会消耗掉更多的体力和精力,也会瓦解掉你做事的决心和意志力。▲ 长按扫码,分享朋友圈

放下过多的精神内耗,才能丢掉沉重的思想包袱,轻装前行。

别在意别人怎么看自己。

“人性一个最特别的弱点就是,在意别人如何看待自己。”你越在意他人的负面评价,越会丧失前行的勇气。只有放下过度的敏感,才能减轻内心的累赘。这位O先生是文坛新人,已经在文学杂志上,发表过小说,未来大有可为。但他却因一次寻常的退稿经历,自尊心受到很大伤害,从此一蹶不振。渡边淳一打电话安慰他说,不必在意这些,他只是有气无力地应了一声。还有一次,渡边淳一到他的住处看他,但他不是挠头就是叹气,根本没有创作的欲望和斗志。几年后,这位O先生渐渐断送了自己的前途,在文坛上彻底消失了。“这个世界并不掌握在那些嘲笑者的手里,而恰恰掌握在能够经得住嘲笑与批评、并不断往前走的人手里。”若你强大,它就是你向上的垫脚石;若你怯懦,它就是你向前的绊脚石。 已故建筑大师贝聿铭曾经被法国总统钦定为卢浮宫重建项目的设计师,但几乎所有法国人都反对这个决定。设计院的委员对贝聿铭的设计稿冷嘲热讽:“这是什么破玩意。”但从始至终,他没有因为别人的无理言行大发脾气,也没有因为这些负面事件,放弃自己的设计理念。后来,贝聿铭顶着巨大的压力,终于用金字塔式的设计,让卢浮宫成了法国人最骄傲的建筑。有一句话说:“过多的敏感,是一种无谓的自我消耗。”能吞得下多少委屈,才能成多大的事;能受得住几分打击,才能成几分的才。当你最终做出成绩,所有误解就会不攻自破,所有打击便会烟消云散。

行动就有答案。

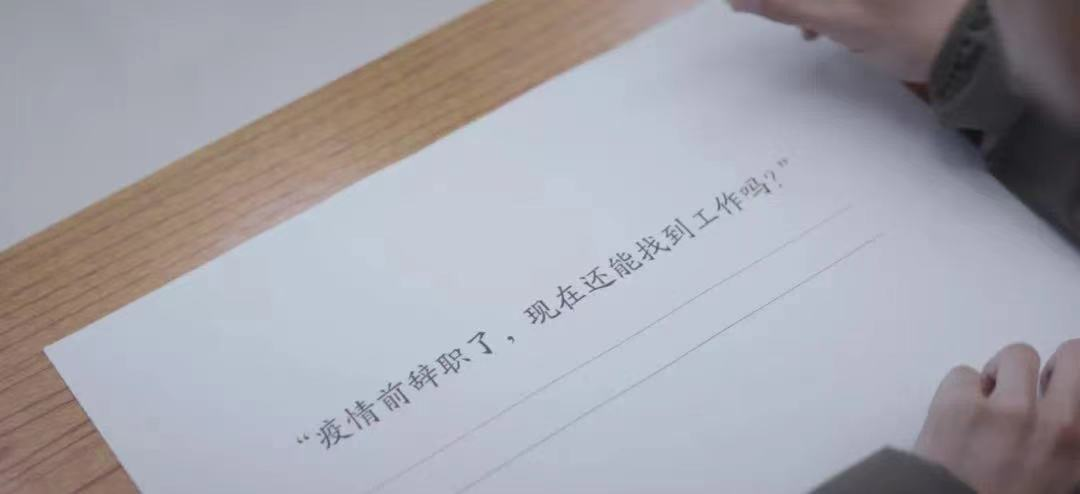

一个小伙子,在纸上写下了自己的担忧,疫情前辞职了,还能找到工作吗?一个中年男子,在农村做家畜生意,他问自己,鸡都出不了栏,乡亲们没有收入怎么办?一个餐饮店老板,看着员工都在店里望着她,她在想,3个月没进账,店还能开下去吗?那个小伙子,在没找到合适的工作之前,选择去当一名网约车司机。那个中年男子,为了推销乡亲们养的鸡,开始尝试在网上直播带货。那个餐饮店老板,把店变成了小型菜市场,带着所有员工,卖起了平价蔬菜。当深陷困境时,越纠结越会走投无路;当你去行动时,才能更好地寻找出路。知乎上有一个提问:“37岁失业在家,压力巨大,超级痛苦,怎么办?”假如说,上帝在你眼前放了10个盲盒,并告诉你有1个里面装的是你想要的,你会怎么办?你应该一个一个地去打开,不要再浪费时间,赶紧去试错,想太多是没用的。有一句谚语说:“空谈,水之泡沫;实行,金之点滴。”也许,行动不能立马给你带来转机,却可以让你慢慢摆脱困境。想,都是问题,做,才是答案。1983年美国社会学家Hochschild,提到一个理论叫“情绪劳动”。大意是除了日常的体力和脑力劳动外,还存在一种被忽视的劳动,就是情绪的劳动。当一个人陷入过度焦虑和纠结时,就会消耗自己大量的体力和精力。许多时刻,我们面对的最大困难,不来自外压和外力,而是来自情绪和精神的内耗。当你摒弃杂念,抛开烦忧,做得越多越坦然。一个人最大的自律,是不跟自己较劲。图片来源:部分图片来源网络,版权归原作者所有,不为商业用途,如有侵犯,敬请作者与我们联系。文章为作者独立观点,不代表插座APP立场。

END

本文作者:洞见·李思圆,洞见(DJ00123987)旗下专栏作家。洞见,不一样的观点,不一样的故事,1700万人订阅的微信大号。插座APP经授权发布本文,转载请联系作者。