在中国,真正达到月收入1万以上的有多少?

作者 | 菜乙己、董道力

编辑 | 张晨阳、唐也钦

来源 | DT财经(ID:DTcaijing)

2018年,上海相亲角,有一位老大爷自称侄子高学历、年收三百万,并直言“月入1万如讨饭”,引来大量网友自嘲式认领“乞丐”身份。

今年2月,“月收入一万”的鄙视链降临到了二线城市,有一位网友发帖声称,月收入一万在郑州“只能生存没法生活”,还完房贷、减去日常生活开支,没剩多少钱,日子过得紧紧巴巴。

但另一方面,因为生活处境的差异,人们对“月收入1万”的体感其实是天差地别的。

今天,我就通过数据的视角,看看月收入1万的打工人,在中国到底是个什么水平。

确实只有极少数人能够月入过万。

尽管关于“月收入一万,生活艰难”的吐槽不绝于耳,但事实是,在中国,确实只有极少数人能够月入过万。

已经毕业的本科生,能“月入1万”的仍然是少数群体。

以上是比较宏观的统计数据,你可能会认为,统计样本中包含了家庭中的无收入人群,比如无退休金的老人、失业者、正在读书的孩子等,因而数据偏低,只看打工人的话,遍地是高薪。

月平均工资超1万在不同地区生活质量可能相去甚远。

在日常生活中,我们提及的月薪过万,常常是指税前工资。接下来我们一起来看一下,具体到不同的地域和城市的工资水平。

国家统计局在《中国统计年鉴2021》中公布了全国各地区就业人员的平均工资(税前,包含工资、奖金、津贴等在内),我们进行了计算排名,可以看到,位列前三的地区分别是北京、上海,和西藏,广东仅排在第六。

这个结果与“北上广工资更高”的刻板印象有所出入,分析起来可能主要有两个原因:

一方面,因为数据是基于不同省份划分的,而广东省除了广州之外还会计入其余所有城市的人均工资,所以排名可能低于预期。

另一方面,因为海拔高、大气稀薄等自然环境因素,西藏的工作、生活环境相对其它地区更具挑战性,所以需要用有竞争性的、更高的工资才能吸引人才。且政策上的支持使得这样高薪招人的策略具有可持续性。

每月平均工资超过1万,在不同地区,所能带来的生活质量可能相去甚远。

前段时间我就这个主题采访过12位生活在北上广的年轻人,即便都是大都市,它们之间的房价、物价也都各有不同,更不要说月薪1万在北上广,和在二三线城市之间的区别了。

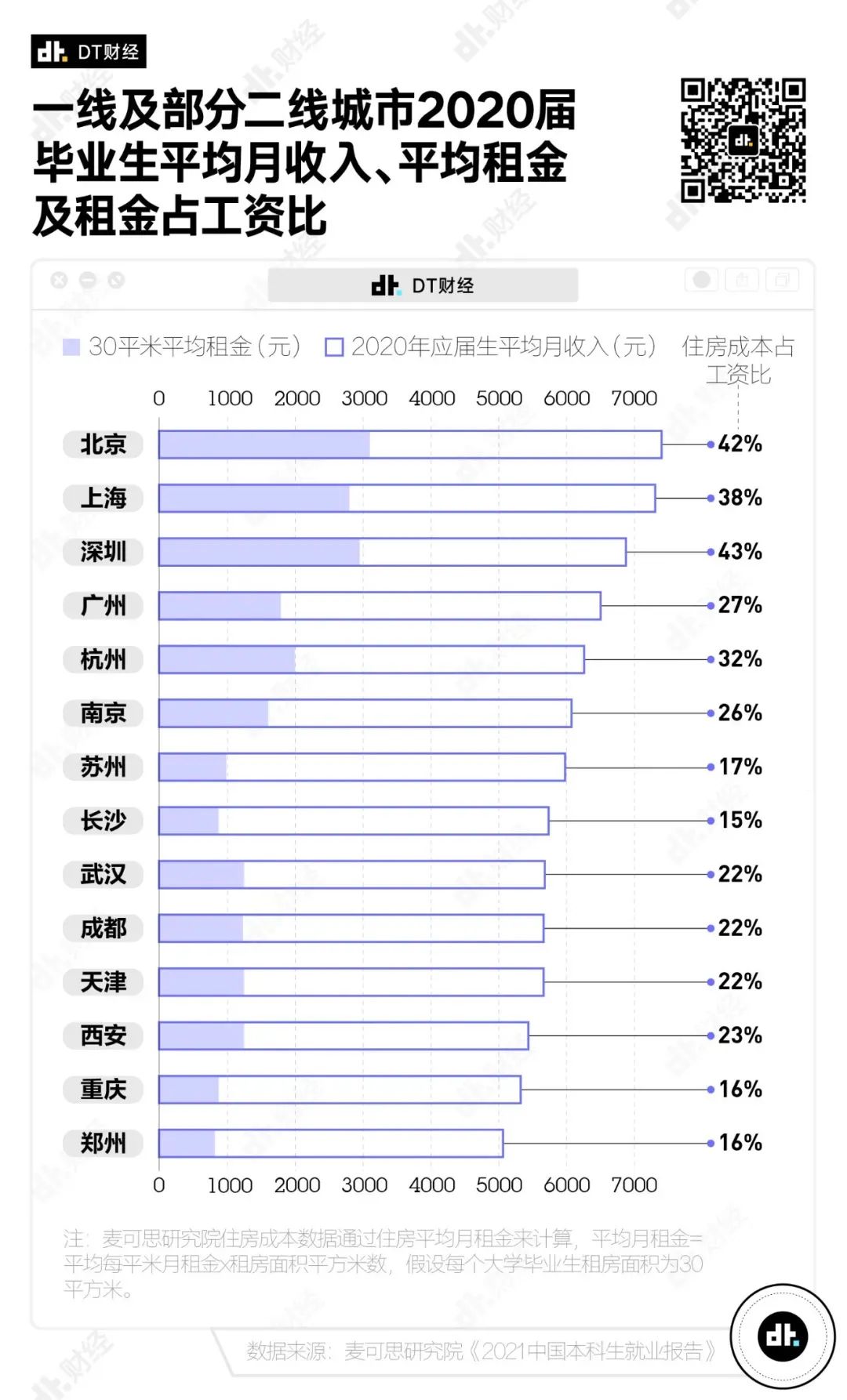

对于普遍租房的年轻打工人来说,其中最明显直观的差别就是每个月的房租。

根据麦可思研究院《2021中国本科生就业报告》的数据,在北京和深圳,2020届毕业生的住房成本占工资比已经超过了40%,其次是上海、杭州,分别占比38%、32%。而在重庆、长沙这些规模相对稍小的城市,虽然平均月收入更低,但只有15%左右的工资会被花在房租上。

另外,互联网在某种程度上抹平了一些差异,使得不同城市的人主动或被动地享用了同一套生活方式。

一些生活在三四线城市的人,因为拥有更多的闲暇时间、更少的买房焦虑,可能更乐于在娱乐、潮流上消费。虽然没有月薪1万,但生活同样丰富。

换句话说,“月薪1万是什么水平”“月薪1万的生活是什么样子”这个问题,直接被“你在哪里月薪1万”所影响。

因为阅读这件事很重要,重要就一定会有时间。

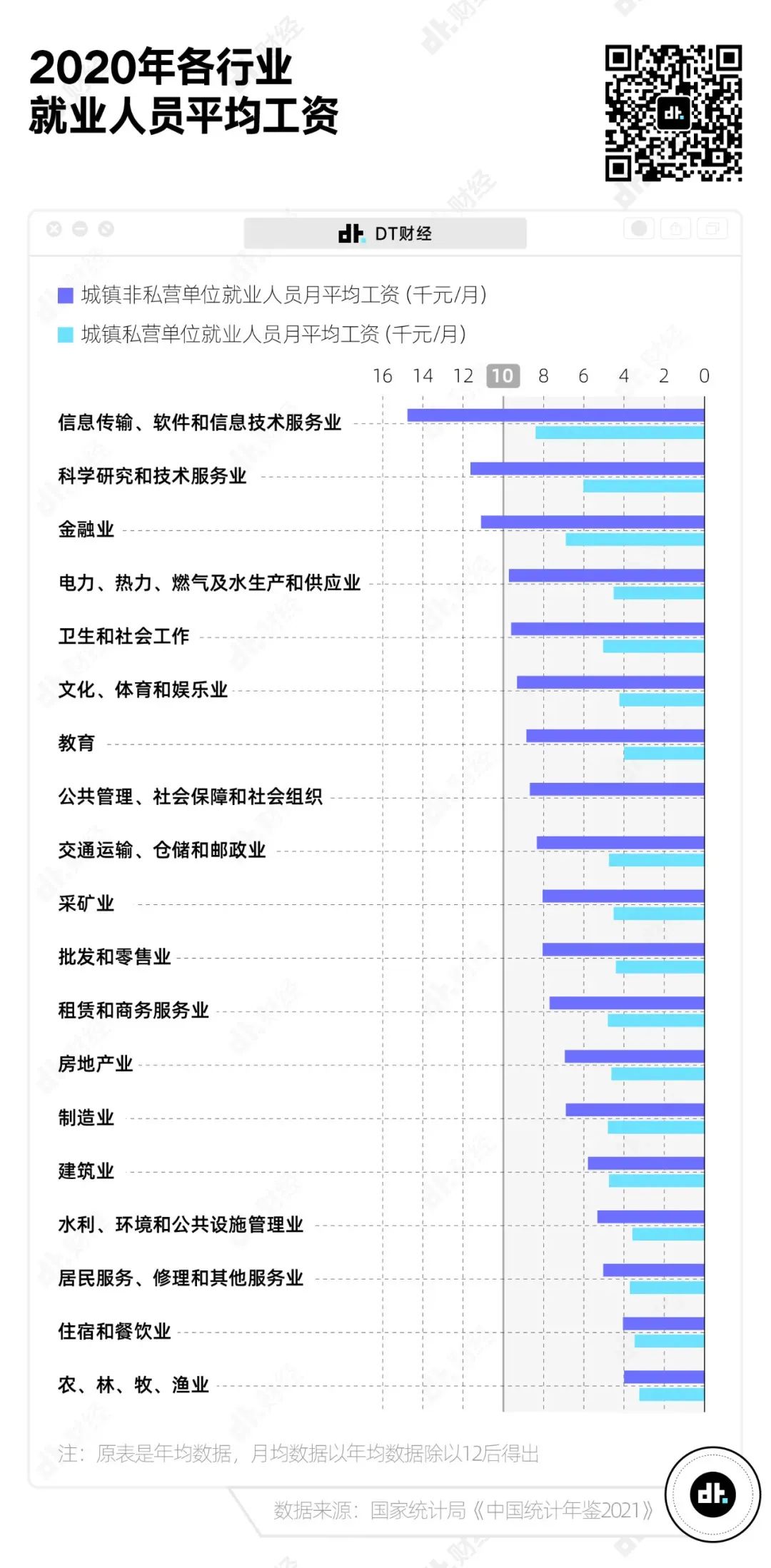

影响薪资水平的远不止“在哪儿工作”这一个因素。同样重要的,是具体“做什么工作”。

但另一方面,这三个高薪行业都有着不同的高门槛和问题:

信息传输、软件和信息技术服务业,面临着高强度、高时长的脑力工作,尤其是近几年,从亚健康到猝死,“拿命换钱”的工作逻辑越来越被人批判,但普遍来看,只要身处其中,人们还是难以跳出内卷严重、35岁晋升瓶颈等问题。

排在第二的科研行业,需要专业技术过硬的人才,紧随其后的金融行业非常看重高学历及相关经验。

因此,高门槛和高月薪是密不可分的。进一步的数据分析还显示,在不同地区,高薪行业的排名是不同的。

▲ 左右滑动查看完整图片

比如上海作为金融中心,它的金融行业就业人员平均工资在27510.4元/月,是全上海所有行业中最高的。

但在浙江,金融行业就业人员平均工资是12150.3元/月,在全省各行业排名并不靠前。

浙江省平均工资最高的行业是信息传输、软件和信息技术服务行业,就业人员平均月入19619.2元。考虑到阿里巴巴总部就在杭州,这点并不让人意外。

收入和财富的相对性决定了它们真正的价值。

美国南加州大学经济学家理查德·伊斯特林在《经济增长可以在多大程度上提高人们的快乐》中提出了著名的伊斯特林悖论,即收入与幸福感不成正比的现象。

其解释之一就是,收入和财富具有相对性,而这种相对性决定了它们真正的价值。

就像我们在前文中提到的,在不同城市,月薪过万的意义是不同的。

正因为大城市更容易月薪过万,所以在大城市月薪过万就没有那么稀有,反而会有更多高收入人群、高消费场所,且更容易产生攀比效应。

即便许多消费选项也许并不包含在月薪1万打工人的生活成本之内,它们的存在还是会直接降低薪资在人们心中的价值。

另外,在薪资水平较高的社交圈中,当身边大多数人的收入与你相差无几,月薪1万的心理价值自然被削弱了。

英国经济心理学家克里斯·博伊斯等学者提出了“收入等级”的概念来解释这一现象。

博伊斯指出,大多数人判断自己薪资水平时,不会考虑薪资本身价值,他们的判断更多受到这个薪资的“收入等级”所影响。

而所谓“收入等级”是一个非常具象、微观的概念:它指代每个人心中,自己的收入在个人社交圈中排在什么位置——但没有人会把宏观的社会参照值(譬如“99%的中国人月收入低于1万”)作为比较对象。

简单粗暴来说就是,在一个人心中,“月收入1万超过99%中国人”的认知所能带来的幸福感,大概远远不如“月收入5000超过5个亲朋好友”。

另外值得注意的是,大多数人更在意“比上”:与收入高于自己的人群的比较会对一个人的心理产生更大的影响。也就是说,“比下”所带来的心理安慰在“比上”所产生的的焦虑感面前,往往不值一提。

比如对于许多城市中产而言,他们大多数人早就月入过万,但依然无法停止对自身收入的焦虑。根据脉脉数据,即便是年薪30万以上的人群,其主要焦虑依然来自收入。

对此,财政部财政科学研究所原所长贾康认为:这种收入焦虑的根源,“还是负担多”。从高昂的房贷按揭,到鸡娃的教育投资,月收入1万相较于大城市中产生活的预设花销而言,显得杯水车薪。

不可置否,人们关于“月薪1万”的悲欢并不相通,有人早就月入过万,害怕跌落,所以还在努力向上;有人月收入5000,美食电影潮玩一样不落,生活得洒脱快乐;但无论如何,他们都在努力过着自己定义中的“好生活”

图片来源:部分图片来源网络,版权归原作者所有,不为商业用途,如有侵犯,敬请作者与我们联系。本文为作者独立观点,不代表插座APP立场。

END

关于作者

/About Author/

作者:菜乙己、董道力,编辑:张晨阳、唐也钦,数据:董道力,设计:戚桐珲。文章转载自公众号:DT财经(ID:DTcaijing),第一财经旗下研究型青年媒体,关注年轻人和他们所热爱的一切。

最新推荐

/Recommendation/