“好几次差点死了”:清华博士,辍学造机器人

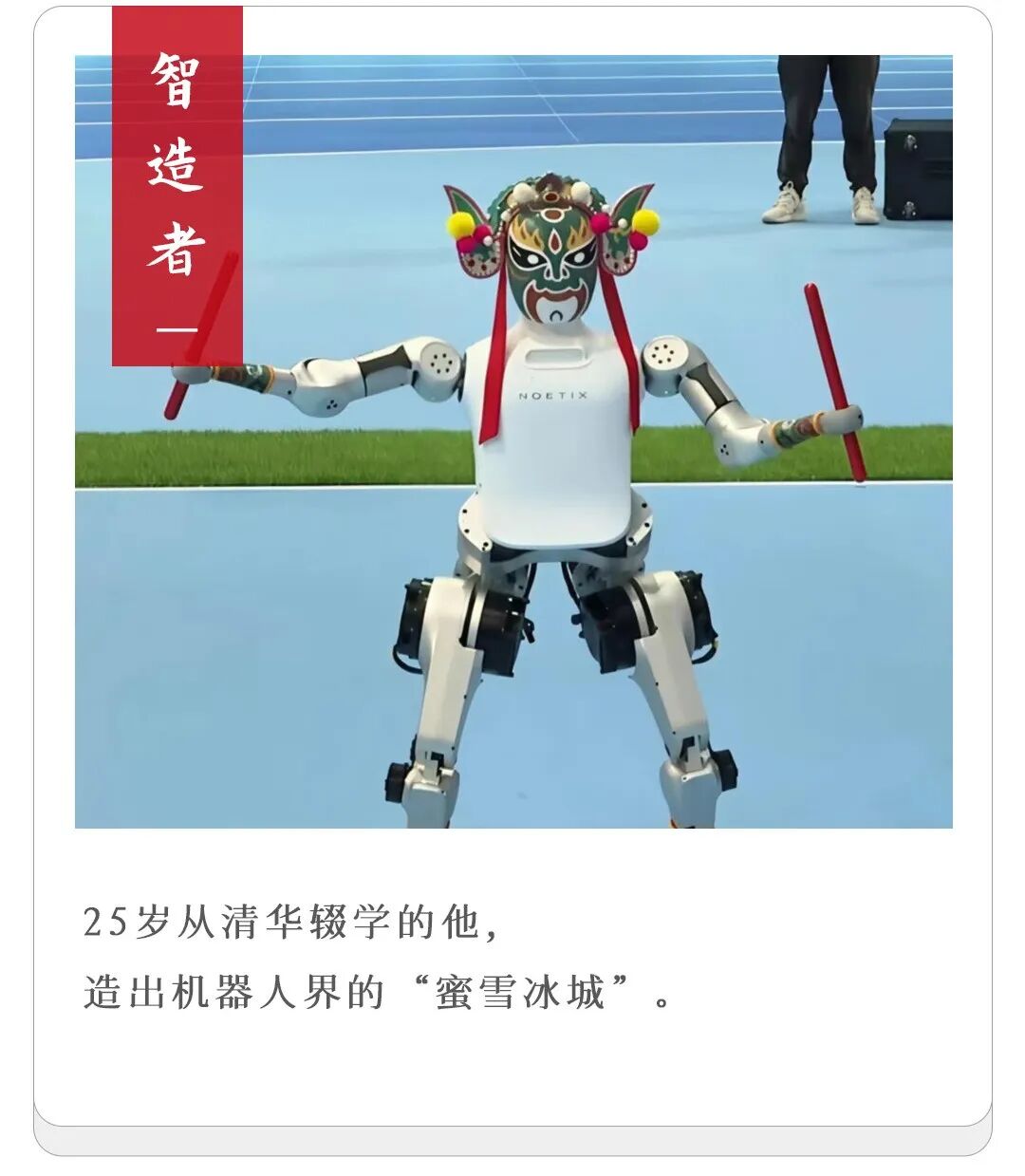

这个当众表演跳舞和后空翻的“小伙子”,名叫小顽童。

● 代号N2的小顽童表演跳舞和后空翻。图片来源:中国文艺网

它,是全球第一个实现多场景连续空翻的机器人。

在刚刚落幕的世界人形机器人运动会上,它一举夺得自由体操冠军。

造出这个机器人的,是一个27岁的年轻人——姜哲源。

2023年,姜哲源做出一个大胆决定:

放弃清华博士学位,带着从爸爸的朋友那里“策反”来的100万启动资金,投身人形机器人创业浪潮,创办了松延动力。

两年可以改变很多事情。

一个月手搓出一台机器人,险些破产,收获数亿融资,在马拉松比赛、世界人形机器人运动会中出圈……这些高光和低谷时刻,在两年内密集地发生在这个95后身上。

● N2在北京亦庄半程马拉松

● N2在北京亦庄半程马拉松

但对于这个从幼儿园到博士都在清华大学的教育体系中长大的“习惯成功者”来说,这些惊心动魄只是成长中稀松平常的一瞬。

比博士学位更重要的事

姜哲源从小就是学霸,他在高考中以北京市第28名的成绩,考入清华大学最具盛名的电子系。

之所以选择清华电子系,是因为它的培养方案面向全能选手,既要会做算法又要会做硬件,而姜哲源从初中开始,就展现出软硬件结合研究上的天赋。

在同龄人利用课余时间打游戏时,他已经把一个开源的硬件开发平台Arduino玩得飞起,还曾带领同学放飞近地小火箭气球,拍摄了近地太空的景象。

● 姜哲源

不过,当时的姜哲源是家中学历最低的,他的母亲是北京大学的一名教师,父亲姜开利是清华大学物理系教授。2002年读博期间,姜开利就曾以第一作者身份,在Nature杂志上发表过文章。

2021年9月,姜哲源博士入学,专注于强化学习的研究。父亲给了他两个忠告,“你要做那种有深度的研究,且只需要发两类论文,第一类是一个领域的第一篇论文,第二类是一个领域的最后一篇论文。”

姜哲源接受了父亲的建议,首先瞄准了四足机器人赛道。

当时,宇树科技在四足机器人的研发上进展飞速,发布了多个四足机器人,有面向安防巡检、公共救援的工业机器人,也有面向大众的消费级机器人,看起来短时间内四足机器人领域并不具备发表“最后一篇论文”的条件。

于是姜哲源决定转向人形机器人领域,一是因为国内还没有人做力控人形机器人的硬件,姜哲源认为是个绝佳的发“一个领域的第一篇论文”的机会;

二是由于算法和机器人控制技术的局限性,连宇树科技都进展缓慢,在2023年8月才发布了第一款能跑的人形机器人H1,自己有机会抢占先机,成为人形机器人领域的领跑者。

这样的机会窗口珍贵且短暂,姜哲源必须立刻下场,而代价是放弃博士学位。

43天能做多少事

想要创业,首先得有钱和人。

虽然在学术道路上,父亲的任何建议都相当有权威性,但在创业这件事上父亲说不上话。

他只能找来一位成功的企业家朋友,本意是想劝姜哲源继续读完博士,但没想到,在一番深谈后,那位企业家选择给姜哲源投资了100万元作为启动经费。

拿着这100万,2023年9月,姜哲源创办了松延动力,专注研发与制造人形机器人。

● 松延动力

钱有了,人去哪儿找呢?他想到了高中同学胡晨旭。

胡晨旭本科毕业于浙江大学竺可桢学院求是数学班,后进入清华MARS Lab攻读博士学位。

读博期间,胡晨旭发表了多项AI模型训练与具身智能领域的研究成果,正是姜哲源想要的合作伙伴。

除了选择胡晨旭作为联合创始人,姜哲源从社交媒体上选了认识的朋友组成了早期团队。

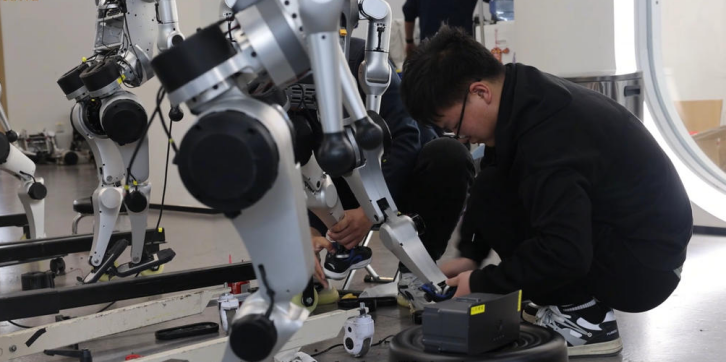

团队平均年龄只有25岁,每个人都是学霸,分别来自于清华大学、中科院、浙江大学、香港大学等知名科研院校。

他们不知疲倦,没有睡眠。旺盛的精力推动着他们在迭代的路上狂奔,一个月组装一个用来展示的原型机,两个月手搓一个成品,AI界的摩尔定律仿佛已经在next level了。

毕竟大语言模型的算力大约每8个月就会翻一倍,速度远超摩尔定律预言硬件算力的18个月。

在松延动力,姜哲源的工作日程表半小时起排,经常凌晨一两点钟才回家。

而他的95后团队也快马加鞭,仅用了4到5周时间,就将第一代人形机器人原型机N1生产了出来。

这里说的“生产”不是用硬件堆出来的人形机器人,而是一个从概念设计到加工制造都很完备的机器人成品,不仅完成了装配,还顺利实现了双足行走稳定性测试。

速度就是一切。因为进入2023年,ChatGPT的进化,给人机多模态交互与运动硬件的结合带来了新的解题思路,资本的目光几乎在一夜之间调转方向,人形机器人逐渐站上了风口。

紧接着,特斯拉在12月又扔下一枚深水炸弹,第二代Optimus以惊人的完成度亮相,流畅的行走姿态、精准的深蹲动作,甚至能轻柔抓握鸡蛋的灵巧手指——这些画面瞬间点燃了整个具身智能行业的想象力。

● Optimus拿鸡蛋

● Optimus拿鸡蛋

国内资本闻风而动,热钱像雷达扫描般疯狂搜寻每一个潜在的投资标的,仿佛慢一步就意味着永远失去入场券,而姜哲源瞬间成为资本竞相追逐的当红炸子鸡,接连收获了两轮融资,足足有3000多万。

绝地求生

3000万的融资并没有让研发装上加速器,反而一度让公司陷入停滞不前的瓶颈之中。

姜哲源的心态膨胀了,松延动力的团队规模也在急速扩张,导致公司运营成本呈几何级数增长。

即便手握巨额融资,若不加节制地挥霍,资金也会迅速耗尽。2023年年底,当财务负责人提交报告时,公司账目已岌岌可危,剩余资金甚至无法支付未来十个月的员工薪资。

“好几次差点儿死了”,回望当初,姜哲远这样说道。

现实的冷水浇醒了姜哲源,他发现高薪堆砌的团队无法兑现业务突破,在残酷的市场厮杀中,公司想要活下去,必须重新校准航向,并找到与这一方向真正契合的人才。

姜哲源判断在运动控制领域,强化学习终将全面取代传统的模型预测控制。在这个基础上,姜哲源开始物色一些新的人才。

在他的人才画像里,这些新的伙伴不能太“贵”,因为当时市场上拥有机器人学习经验的人才薪资已经高达8万元一个月,这样的招聘市场泡沫不知道要压垮多少人形机器人创业玩家。

● 松延动力联合创始人胡晨旭和仿生机器人“胡博士”

其次,他认为候选人可以没有经验,但对双足机器人行走的运动控制必须足够了解,哪怕只是理论知识。

很快,一个既符合技术路线又兼顾成本可控的团队就构建起来了。少而精的团队,才能快而准地执行。

研发人员基于现有机器人平台展开密集调试,仅用60天便实现了行走、奔跑、跳跃等全维度运动控制,这一技术突破的直接成果,是2024年5月问世的DORA通用型人形机器人。

出名的前夜

姜哲源在狂奔,同行们也在追赶。

2024年,宇树又发布了一款机器人G1,不仅能完成煎蛋等精细烹饪动作,还能徒手砸核桃、一掌劈开可乐瓶。同时,机器人整体调整得很好,无论是城市街道、碎石路面还是斜坡侧跑都能保持完美平衡。

更惊人的是,这款G1只卖9.9万元,相比特斯拉Optimus21万元左右的价格,G1几乎可以说是“机器人界的瑞幸”。

● 宇树科技G1机器人

● 宇树科技G1机器人

而这边,姜哲源在为运动控制问题发愁,经过一年的沉淀,他发现机器人行业目前最大的难题是泛化性不足,也就是说,在未经训练的新场景下面前往往束手无策。

比如一个能在标准实验室环境中熟练抓取马克杯的机器人,一旦遇到更换到家庭厨房环境,操作成功率就会大幅下降。

根本问题在于整个赛道太缺数据,互联网上不存在机器人的数据,需要人来采集。

这个问题不能绕过,姜哲源判断,更低成本、更高效率的数据采集是下一次机器人赛道出现重大突破的关键点。

于是,在2024年底,姜哲源找到了利亚德旗下的虚拟动点,成立了“具身智能机器人联合实验室”,试图利用后者大量、高精度、高质量的动作大模型数据训练,让机器人的运动控制水平再上一个台阶。

● 利亚德虚拟动点

● 利亚德虚拟动点

2025年央视春晚,看到宇树的机器人在全国火了一把,姜哲源给自己立下目标——一定要一炮而红。

他决定参照小米SU7 Ultra的产品策略——发布一个最出色的人形机器人,搭配一个最惊人的价格。

当时后空翻被认为是人形机器人中最难的动作之一,于是姜哲源决定让自己的机器人学后空翻,团队的所有资源都向这个目标倾斜。

硬件团队重新设计关节结构,软件团队优化控制算法,在一个多月后,终于攻克了散热问题、状态估计、地形设计、课程学习、动作模仿、奖励函数等“100个小问题”,姜哲源的人形机器人N2拥有了“室内外多场景连续空翻”的能力。

这款N2机器人在今年3月推出,标价3.99万,让松延动力名声大噪。

因为这不仅是全球唯一一台可以一镜到底的情况下完美连续空翻的机器人,还敢卖如此低的价格,可以说是“机器人界的蜜雪冰城”也不为过。

虽然3.99万的报价确实牺牲了一部分毛利(毛利率只有20%左右),但姜哲源觉得通过话题量带来的“出圈”效果可以拉高销量,再加上中国人做机电类硬件的供应链优势,他相信工艺成本会在短时间内降低,现金流回正是可预见的事。

● N2机器人

未来已来

如果说,3月份姜哲源的N2机器人让业内人士震惊了一把,那么4月举行的人形机器人半程马拉松比赛,则成为了他向全国观众展示实力的绝佳舞台。

4月19日的比赛上,松延动力的 “小顽童” “旋风小子”两队机器人分别以第二、第三名的成绩冲线。

在马拉松终点站的观众区,姜哲源扎着印有“必胜”字样的红色发带,像个热血少年般手舞足蹈地为N2机器人呐喊助威。这位CEO不仅自己嗨到忘形,还见缝插针地向周围观众安利,让大家“买一台玩玩”。

● 姜哲源在机器人马拉松终点

出圈之后,订单和人都纷至沓来。今年上半年,N2机器人预定已突破2000台,总订单规模也已经破亿,客户主要集中在高校科研和文旅行业,是实打实的真实需求。

虽然前景一片大好,但别忘了,松延动力才成立两年时间,而且正航行在人形机器人这片暗流汹涌的“百慕大三角”。

除了市场的变化,钱是姜哲源始终在发愁的问题,因为松延动力仍是草根团队,虽然今年已经获得了上亿的融资,但基于高新技术产业烧钱快的通病,仍不能百分百放心地去追求技术理想,必须尽快商业化。

姜哲源就像个刚出港的年轻船长,才刚刚在疾风中展开第一面风帆,真正的风险还没露出它的模样。

虽然行业发展仍存在诸多不确定性,但姜哲源内心依然涌动着难以抑制的兴奋与期待。

在他的设想里,机器人很快就可以走进家庭,把例如收衣叠被、打扫擦洗等琐碎的家务事都包揽起来,扮演一个管家的角色,彻底让人类从重复劳动中解放。

而达到这一天,姜哲源认为只需要三五年时间。

这种超前的乐观并非盲目,他比任何人都更早地嗅到了变革的气息。

他认为,在运动控制等核心技术领域,中外差距已不明显,而且在数据生产这个核心环节,中国具有无可比拟的优势。

因为无论是高素质的劳动人口,还是规模化生产组织能力,中国都显著优于其他国家。

这正是我们在具身智能时代实现弯道超车的关键所在。

当下,机器人已经开始走入酒店、景区、医院、文娱等场合,在可预见的将来,一场家庭服务变革正蓄势待发。

在这能改变未来的三五年里,姜哲源还有太多事情要做。

● 参考资料

文中观点仅为作者观点,不代表本平台立场