她毅然回国,死磕8年,终成“芯片女王”

2025-10-23

文章转载自"北大纵横"

当国际芯片巨头们在第一代半导体领域争得昏天暗地时,有一家中国企业,已悄然在第三代半导体的赛道上,跑成了世界第一。

8月1日,英伟达向外界公布了800V直流电源架构合作伙伴名录,一家来自中国的企业,引起了业内广泛关注。这家企业叫英诺赛科,成立不到10年,已拿下了全球氮化镓功率芯片42.4%的份额,以断层优势稳居行业第一。也就是说,全球每卖出10枚氮化镓功率芯片,就有4枚来自英诺赛科。英伟达的这份合作名录,共涉及7家芯片企业,其中6家清一色都是来自欧美日的老牌芯片巨头,包括美国的德州仪器、日本的罗姆、德国的英飞凌、欧洲的意法半导体等。而英诺赛科是唯一的“东方面孔”,也是最年轻的一家。这让英诺赛科迅速获得资本关注,短短两个月,市值从300多亿,飙到了约700亿,暴涨近100%。

● 英伟达公布800V直流电源架构合作伙伴名录,英诺赛科是7家芯片供应商中唯一的中国企业。图源:英伟达官网

10年前,她怀着造出中国芯的热忱,从大洋彼岸回国,在国内氮化镓领域一片荒芜的情况下,开始搞研究。面对国外巨头的围阻,以及研发难、融资难、建厂难的困境,她从零起步,一步步搭建起中国首条8英寸硅基氮化镓生产线,将相关技术从国内空白发展到了如今的全球领先。她说:“我走的是一条让人意想不到的路,每一个项目、每一个课题都几乎没有人做过……这个世界上总有一群人,他们比常人更积极、更勇敢,愿意承担未来的风险,热衷于挑战有难度的事情。”芯片行业素有“一代材料、一代技术、一代产业”之说。自上世纪50年代芯片问世至今,先后诞生了第一代半导体材料(以硅、锗为代表)、第二代半导体材料(以砷化镓、磷化铟为代表)和第三代半导体材料(以碳化硅、氮化镓为代表)。其中硅凭借卓越的化学稳定性和地壳中丰富的储量,一直占据着芯片制造的主流。

● 硅基芯片于上世纪50年代末问世,至今已统治了半导体行业近70年80年代登场的砷化镓、磷化铟,是第二代半导体材料的典型代表。它们一定程度上突破了传统硅材料的性能限制,在卫星通信、光通信等场景中获得了广泛应用。然而放眼整个芯片领域,二者仍属小众。到了新世纪,以氮化镓等为代表的第三代半导体材料开始登场。与传统的硅芯片相比,氮化镓芯片具有更快的响应速度、更低的能耗和更小的体积,正覆盖5G通信、新能源汽车、机器人、光伏储能等多个战略新兴产业。它也因此被视为半导体行业“游戏规则的改变者”,有可能对硅的应用产生颠覆性影响。

骆薇薇极具前瞻性地进入氮化镓赛道,是国内最早一批研究第三代半导体产业化的人。她毕业于新西兰梅西大学,拥有应用数学博士学位,1999年加入NASA(美国宇航局)旗下研究院,用15年的时间,从项目经理一直做到了首席科学家。

2014年,美国纳微半导体公司成立,专注于氮化镓功率芯片的研发和销售。一直关注着中国芯片产业动态的骆薇薇敏锐意识到,这也许是中国绕开硅基壁垒、实现弯道超车的好机会,当即决定回国创业。朋友得知后,在电话那头急得跳脚:“芯片行业坑太深了,没个十年八年别想量产!”周围人也觉得她太冒险了:放着高薪稳定的工作不做,为啥偏要去干这么一件没有胜算的事情?但这并未动摇骆薇薇的决心,她还是义无反顾地回了国。她说:“全球第三代半导体还在探索阶段,没有绝对的行业龙头,这是时代给予我们难得的机会,我们不应该辜负。”骆薇薇坦言公司早期融资困难重重,因为那个时候,国内氮化镓领域几乎是一片未被开垦的荒地,在量产能力、技术代差、市场验证等方面存在着一系列问题。而大部分投资机构偏爱轻资产、回报快的项目,对造芯片这类重资产、周期长的项目并没有多大兴趣。骆薇薇四处奔走,屡屡碰壁,所幸在她的坚持下,最终找到了认可她理念和前景的投资人,拿到了关键的资金支持。在经过筹备后,2015年12月,英诺赛科在珠海正式成立。骆薇薇从一开始就采用了不一样的打法,她在公司的大方向上,做出了两项极具魄力的决策:芯片行业发展至今,大部分企业的主流做法是Fabless模式,即把芯片设计环节与芯片制造环节分离,自己只进行设计,设计完成后交给专门的芯片制造厂来生产。这种做法很大程度上减轻了企业负担,被业内广泛采用,像英伟达、高通、AMD等国际巨头,都是这样做的。而骆薇薇为了掌握公司命脉,坚持IDM模式,即“全流程自主运营”,将芯片的设计、制造、封装、测试等流程全部抓在自己手里。这一模式虽然难度巨大,但在国际局势风起云涌的当下,避免了受制于人的隐患,同时也确保了产能和质量的稳定。当时,业内大多沿用的是4英寸和6英寸工艺,技术成熟度相对较高。而骆薇薇要搞的8英寸工艺,比6英寸足足提高了80%的芯片产出量,单个器件能够实现降本约30%。骆薇薇认为,困难是可以克服的,越难才越能拉开差距。“在NASA的工作经历,让我积累了勇气。即使是再难的事情,也敢做可行性分解,一步一步地去完成。”为了造出合格的氮化镓芯片,骆薇薇带领团队,开始了没日没夜地研究。面对欧美高端设备禁运,他们买不到卡脖子的装备,就想方设法去找旧机器;她白天驻守车间,一遍一遍地教年轻工程师们调设备、改参数;深夜则在实验室搞研究、对比数据曲线……功夫不负有心人,最终,骆薇薇团队攻克多项行业难题,成功掌握了8英寸硅基氮化镓相关技术工艺,并快速推进规模化生产。2017年,英诺赛科自主研发的中国首条8英寸硅基氮化镓生产线正式通线投产,主要产品包括8英寸硅基氮化镓晶圆和100V-650V氮化镓功率器件等,设计和性能均达国际最先进水平。

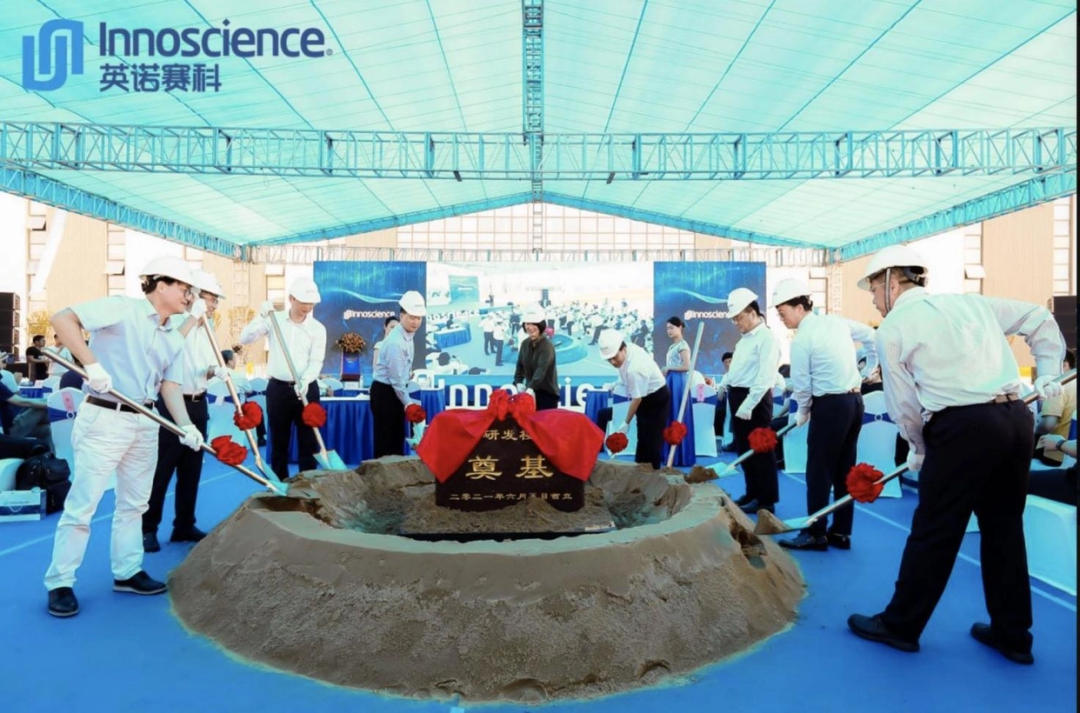

也是在同一年,由于珠海基地的产能逐渐无法满足需求,骆薇薇果断带领英诺赛科挥师北上,将总部迁往苏州。苏州本就是集成电路产业集聚地,这让英诺赛科瞬间坐拥完备的上下游产业链,进入发展的快车道。2021年,在经过3年的筹建后,英诺赛科苏州工厂正式建成投产,一跃成为全球最大的氮化镓功率半导体生产基地。

2020年,其氮化镓功率芯片累计出货量100万颗,2021年达到1000万颗,2022年进一步升至1亿颗。据弗若斯特沙利文数据显示,按氮化镓分立器件出货量折算,英诺赛科市占率高达42.4%,在全球氮化镓功率半导体公司中,市场份额排名第一。这些产品被广泛应用于消费电子、工业设备、数据中心、新能源汽车等多个高增长领域,并作为新一代关键材料,深度参与绿色能源、智能电网等新一轮能源技术变革。然而,就在英诺赛科快速崛起之际,国外巨头对其发起了阻击。2023年5月,美国芯片巨头EPC(宜普公司)向美国联邦法院、美国国际贸易委员会、美国加州地方法院分别提起诉讼,称中国英诺赛科侵犯了其氮化镓技术专利,寻求禁令及赔偿。EPC是全球氮化镓技术的先驱之一,早在2010年便生产了第一批商业化的氮化镓晶体管和集成电路,并布局了50余项美国专利和170余项全球专利,覆盖诸多氮化镓设计制造的关键环节。在EPC的诉讼下,美国国际贸易委员会初步裁定英诺赛科部分侵权。对于该项裁决,英诺赛科坚决反对,并在美国当地提起了上诉。这场专利战,双方打了近两年,直到今年3月才迎来了最终裁决——EPC对英诺赛科的指控并无依据,所有索赔无效。这意味着,在这场漫长的专利之争中,英诺赛科取得了完全的胜利。敢于硬刚国际巨头,骆薇薇的底气,来自于她对技术和知识产权的重视。截至2024年年底,英诺赛科已在全球拥有700多项专利及专利申请,涵盖芯片设计、晶圆制造、封装结构等多个关键领域。这些专利共同搭建起了一道厚重的技术壁垒,也成了英诺赛科立足国内、辐射全球的杀手锏。05.

两强联手,定义AI时代的游戏规则

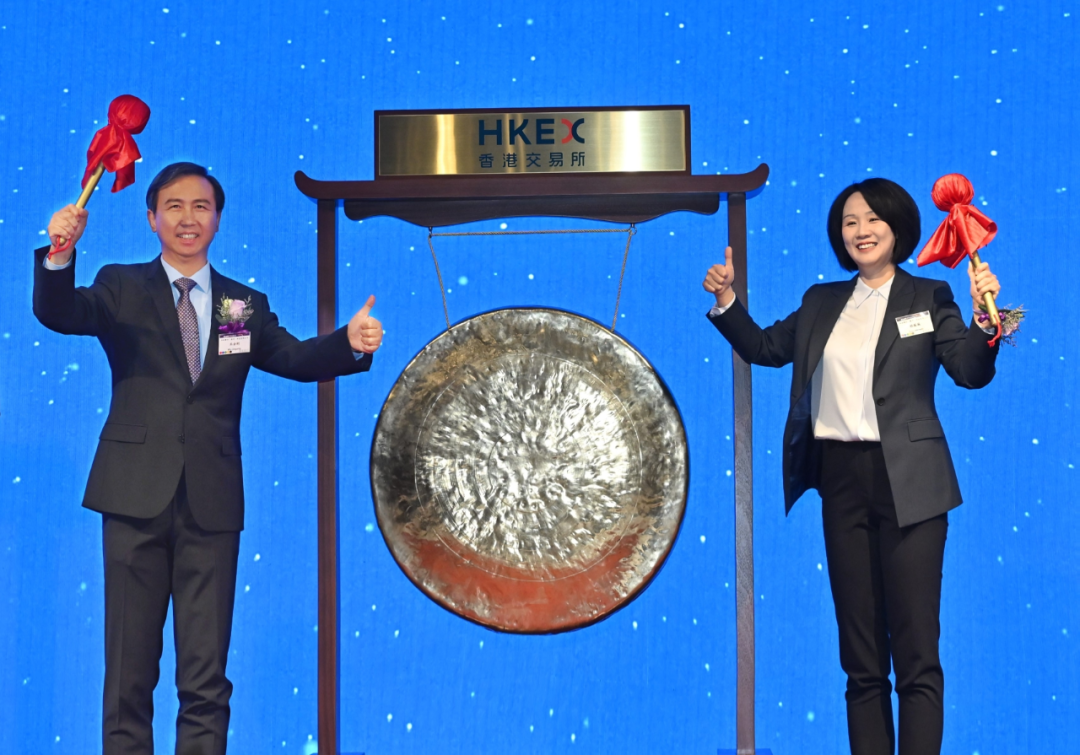

2024年12月30日,骆薇薇带领英诺赛科,在港交所敲响上市锣,英诺赛科由此成为“中国氮化镓半导体第一股”。开盘后市值一度涨至300亿港元,如今市值已超700亿港元。

● 骆薇薇和英诺赛科CEO吴金刚(左)在港交所共同敲响上市锣市值飙升的背后,一个重要原因是近年来人工智能的兴起,显著推动了市场对氮化镓的需求和信心。以英伟达为例,为了满足AI算力需求暴增后的供电效率,其正在积极部署数据中心从传统的54V架构升级到800V高压直流架构,并计划于2027年完成全面部署。而英诺赛科的全氮化镓解决方案,相比传统的硅基方案,在系统效率、热损耗和可靠性方面均具有显著优势,可支持AI算力10-1000倍的提升。后者不仅坐拥全球最大的氮化镓功率芯片生产基地,同时还是全球唯一一家具备全电压谱系产品矩阵的硅基氮化镓芯片企业,覆盖15V-1200V各种低中高压应用场景。

● 英诺赛科的全氮化镓解决方案。图片来源:英伟达官网双方强强联手,英伟达设计整个电力堆栈,英诺赛科则提供包括氮化镓芯片、驱动IC、封装设计、热管理在内的全套解决方案——两家行业头部公司,正在共同定义AI时代的游戏规则。对骆薇薇而言,这不仅是一次技术突破,也是中国半导体在细分领域掌握话语权的重要一步,引领全球开启更高效、更可靠、更环保的AI计算时代。

近年来,英诺赛科正不断加快走向全球的步伐,在硅谷、首尔、比利时等地设立分支机构及研发中心,通过本地化运营,强化在北美市场、亚洲市场及欧洲市场竞争力。她说:“真正的科技进步和创新,就是要打破原有束缚,突破思维定式和固有模式。一旦冲破过去的限制就会发现——在走向未来的道路上,竞争对手还被困在过去故步自封,而我们,早已抢占了先机”[1] 人民网|中国首条8英寸硅基氮化镓生产线投产[2] 中国财富网|女科学家骆薇薇归国创业,带领英诺赛科开辟氮化镓新时代[3] 中国青年网|英诺赛科:创新驱动发展助力中国“芯”突破[4] 福布斯中文网|杰出商界女性100|骆薇薇:勇闯无人区的“非典型舵手”[5] 英诺赛科(苏州)科技股份有限公司招股书

文中观点仅为作者观点,不代表本平台立场

各位读者朋友,公众号改了推送规则,如果您还希望第一时间收到我们推送的文章,请记得给北大纵横公众号设置星标。 点击左下方公众号“北大纵横”→点击右上角“...”→点选“设为星标⭐️”。

点击左下方公众号“北大纵横”→点击右上角“...”→点选“设为星标⭐️”。